・遺言書が発見されると、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。しかし、遺言書の取り扱いには注意が必要です。特に、自筆証書遺言などの遺言書が発見された場合には、家庭裁判所で「検認」の手続きを受けなければなりません。

この記事では、遺言書が発見された場合にどうするべきか、具体的な手続きと注意点を解説します。

1.遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の状態を明確にするための手続きです。

検認は、遺言書の形状や加除訂正の有無、日付、署名など、遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や改ざんを防止するために行われます。検認の手続きは、遺言の有効性を確認するものではなく、あくまでも遺言書の内容を明確にする手続きです。

2. 検認手続きの流れ

遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立てを行わなければなりません。以下は、検認手続きの流れになります。

(1)検認の申立て

遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者が家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てに必要な書類や費用については後述します。

(2)検認期日のお知らせ

申立てを受けた家庭裁判所から、相続人に対して検認期日の通知が届きます。検認期日には、遺言書を提出し、家庭裁判所で遺言書を開封します。申立人以外の全ての相続人が出席する必要はなく、出席した相続人の立会いのもとで検認手続きが行われます。

なお、封印された遺言書が発見された場合、その遺言書は家庭裁判所で開封する必要があります。封印を開ける際には、相続人の立会いのもとで行われます。

(3)検認後の証明書取得

検認が終了した後、遺言書に検認済証明書が付与されます。この証明書を取得することで、遺言書の内容が家庭裁判所で確認されたことが証明され、遺言執行が進められます。なお、遺言書に検認済証明書を付けるには、150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。

3.検認が必要な場合

検認が必要なのは、遺言者が自筆証書遺言を作成し、家庭裁判所に提出されていない場合です。なお、以下のケースでは検認は不要です。

- 公正証書遺言:公正証書遺言の場合は、最初から公証人が作成したため、検認手続きは不要です。

- 法務局保管の自筆証書遺言:法務局に保管されている自筆証書遺言に関しては、「遺言書情報証明書」が交付されるため、検認手続きは必要ありません。

4.検認申立てに必要な書類と費用

遺言書の検認申立てに必要な書類と費用は、下記になります。

(1)必要な書類

- 申立書:家庭裁判所の所定の申立書に記入し提出。

- 戸籍謄本:遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍も含む)が必要。また、相続人全員の戸籍謄本も必要。

- 遺言書:発見された遺言書。

- その他の必要書類:遺言者の子やその代襲者が死亡している場合、その死亡の記載のある戸籍謄本などが必要。

(2)必要な費用

収入印紙代:遺言書1通につき、収入印紙800円分が必要。

郵便切手:家庭裁判所への連絡用(必要な切手代は各家庭裁判所に確認してください)。

5.遺言書の検認後の手続き

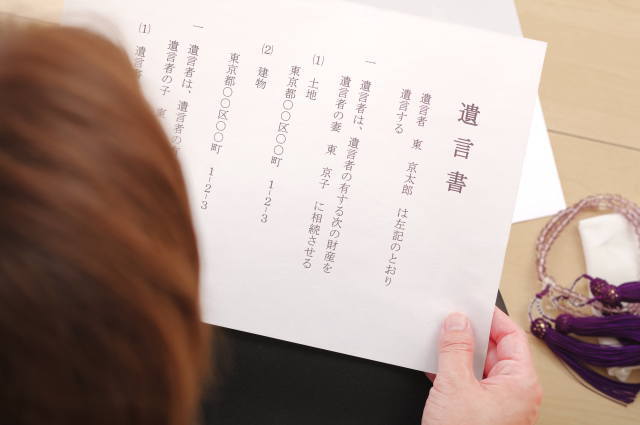

検認が完了した遺言書は、相続財産の名義変更や財産分配の根拠となります。遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合は、その人物が中心となって手続きを進めますが、指定がない場合は相続人全員で対応することになります。

(1)相続手続

相続手続として主なものは、以下になります。

遺言書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを用意し、法務局で登記申請を行います。

遺言書、被相続人の死亡届、相続人の本人確認書類などが必要になります。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。

証券会社の手続きに従い、必要な書類を提出して名義変更を行います。

遺言の内容が明確であれば、これらの手続きは比較的スムーズに進みます。しかし、遺言の記載が不明確な場合、銀行や登記所が対応を留保することがあります。その場合は、適切な対応を検討する必要があります。

(2)遺言の内容が不明確で手続きが進まない場合

家庭裁判所の検認は遺言書の内容の確認を行うものの、遺言の解釈や有効性を判断するものではありません。そのため、遺言の内容が曖昧な場合や不明確な表現がある場合には、金融機関や法務局で手続きが滞ることがあります。

例えば、遺言に「長男に財産を相続させる」とだけ記載されている場合、どの財産が該当するのかが明確でなく、銀行や法務局が対応を渋ることがあります。このような場合には、次の方法で対応することも検討しましょう。

遺言の記載が不明確でも、相続人全員が合意すれば、協議をもとに手続きを進めることができます。例えば、預貯金の範囲が不明確な場合でも、相続人が話し合い、対象口座を特定すれば手続きが円滑に進む可能性があります。

遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を行い、遺言とは異なる方法で財産を分配することも可能です。不明確な遺言書で手続きが進まない場合、遺産分割協議を行い手続きを進める方法もあります。

遺言の解釈について争いが生じた場合や、手続きが進まない場合は、弁護士に相談する方法もあります。当事者同士で揉めるより、法定なサポートを受けて進めた方がスムーズに手続が行える場合があります。

6.遺言書が発見された場合の注意点

相続が開始後に、遺言書が発見された場合は、家庭裁判所に検認の請求をする必要があります。また、遺言書が封印されている場合は、相続人又は、代理人の立会のもと開封することになります。

もし、勝手に開けて内容が気に入らない為、破って捨ててしまって場合は、どの様になるでしょうか?

これは、刑事と民事の両方で考える必要があります。刑事では、私用文書毀棄罪、器物損壊罪等に該当する可能性が有ります。民法では、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は、隠匿した者は《相続人になる事が出来ない》」と法律上明記されています。又、家庭裁判所の検認を得ずに開封してしまった場合、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

遺言書が発見され、興味本位で、内容を見て都合が悪いと破棄をしてしまうと、違法行為となる可能性が高くなりますので、その様な事はせずに、法律で決められた要件に沿って進めて行くことが大切です。

それは、被相続人の意思を尊重することにも繋がります。

民法改正により、自筆証書遺言の要件が一部緩和されております(財産目録ワープロ作成等)。法務局における遺言書の保管(平成32年7月10日施行)により検認が不要になりました。

※但し、遺言書が法務局に保管された場合になります。ご自宅等に保管されている場合は、今後も検認が必要になります。

7.スムーズな相続手続きを行う為には

自筆証書遺言を作成して自宅に保管する。一番簡単な遺言書の作成方法ですが、自宅保管の場合には、上記で述べた検認が必要になります。また、検認を受けた場合も、遺言書の内容によっては、手続きが進まない場合があります。

ここでは、残された家族が相続手続をスムーズに行えるためには、どの様にしておけば良いか解説させて頂きます。

①公正証書遺言

費用は掛かりますが、公証人が作成するため、内容に法的な不備があるなどの心配もなくなります。また、遺言書の原本も公証役場で保管され紛失等の問題もなく検認も不要です。

公正証書遺言は、現在では、もっとも安心感がある遺言書と言えます。また遺言執行者を定めておくことにより遺産分割協議書も不要となり相続手続きをスムーズに行うことも可能です。

※公正証書遺言書は、こちらの記事をご覧ください。⇒ 公正証書遺言とは?作成するメリットは?解説いたします

②自筆証書遺言

遺言書を自身で作成する場合、なるべく専門家に相談し遺言書を内容を確認して貰う方が良いかと思います。上記で述べました様に、法局の保管制度を利用される場合も、形式的なチエックは行われますが、内容についての確認は行われませんので注意が必要です。

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する、改ざん、紛失の心配もなく、検認も不要となります。公正証書遺言を作成されない場合は、せめて法務局の保管制度を利用した方が安心度が高くなります。

※自筆証書遺言は、こちらの記事をご覧ください。 ⇒ 遺言書(自筆)の作成方法と書き方について解説いたします。

③ 相続人のことを考えた遺言書作成が必要です。

相続人のことを考えて、なるべく負担の掛からない方法で遺言書を作成する必要があります。そして遺言書執行者を指定しておくことです。この2点がしっかりされていれば、後は、遺言の内容にもとに手続きを進めて行くことになります。

遺言書があれば、遺産分割協議も不要になります。最初から問題が発生しない様に、きちんとした内容の遺言書を作成し、手続きを始めやすい形で保管しておきましょう。

8.遺言書が発見された場合 まとめ

遺言書が発された場合の、家庭裁判所の検認などについて、まとめさせて頂きました。

自筆証書遺言の保管が法務局で可能になりましたので、添付する書類や法務局に予約して行く必要があるなど多少の手間は掛かりますが、ご自宅で保管するよりも安心ですので、是非、ご利用頂ければと思います。

もし、相続が発生した後に、故人の財産を調べていたら遺言書が発見さるケースもあります。この場合、封は開けずに家庭裁判所に検認の申立てを行います。検認後に証明書が付与されます。但し、検認が完了しても、遺言書の内容により手続が進まなくなる場合もあります。

その場合、専門家に相談するか、遺産分割協議書を新たに作成するかなどの対策も必要になります。

ご自身が発見されて、もしどの様にしたら良いかわかならい場合は、早めに専門家にご相談された方が良いかと思います。

当事務所では、遺言書に関するご相談に対応しておりますので、遺言書でわからないことなどありましたら、お気軽に問合せ下さい。また、遺言書の原案作成者公正証書遺言サポートも行っております。そちらのご相談も大歓迎です。

»» 次の記事:遺言執行者とは?選ばれた場合の手続き・義務・注意点を徹底解説 »»

«« 前の記事:遺言書は、いつ書けば良いか? ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)