1. 遺言書の重要性とは?

・遺言書は、ご自身の財産や意思を法的に確実に残すための重要な手続きです。適切な遺言書を作成することで、相続トラブルを未然に防ぎ、大切なご家族へ円滑に財産を引き継ぐことができます。

- 「遺言書を作りたいけれど、どこから手をつければよいかわからない」

- 「公正証書遺言にした方が良いのか、自筆証書遺言で十分なのか迷っている」

- 「専門家に相談したいが、費用や手続きが不安」

といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所では、葛飾区の皆様の遺言書作成をサポートし、ご自身の意思を確実に実現するお手伝いをいたします。

2.遺言書の種類と特徴

遺言書にはいくつかの種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身に最適な方法を選びましょう。

(1)自筆証書遺言

本人が全文を自筆で書く遺言書になります(財産目録はパソコン作成が可能です。)。法務局保管制度を利用すると、相続発生後の遺言書の検認が不要となります。

メリット:自分で手軽に作成でき、費用も掛からない。また、誰にも知られずに作成することも可能。

デメリット:法的要件を満たしていないと無効になる可能性があります。紛失や偽造のリスクも。

(2)公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書になります。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。なお、作成する際には、証人2名の立会いが必要になります。

メリット:公証人が内容のチエックも行いますので、法的に無効になるリスクがほぼありません。また、遺言執行もスムーズになります。

デメリット:公証人の手数料が必要になる為、費用が掛かります。

(3)秘密証書遺言

内容を秘密にしながら公証役場で手続きを行います。本人が作成した遺言書を公証人、証人2人の前で封印します。遺言書の中でも秘密証書遺言を選ばれる方は、あまり多くありません。

メリット:内容を秘密出来て費用も公正証書遺言より安く済みます。

デメリット:内容についてのチエックは行われませんので、無効になる可能性もあります。また、遺言書の保管についても注意が必要です。

3.葛飾区の皆さま向け 遺言書作成サポート

当事務所では、葛飾区の在住の方に向けた遺言書作成に関する3つのサポートを行わせて頂いております。

(1)遺言書相談

遺言書作成にご相談から、お話をお聞きした上でアドバイスなどさせて頂きます(初回相談無料です)。

例えば・・

- 遺言書がある場合とない場合についてのご説明

- 遺言書の作成方法や書き方、注意する点などのアドバイス

など、遺言書作成に関する相談からどの様に作成する方が良いかなどのアドバイスを無料で行わせて頂きます。

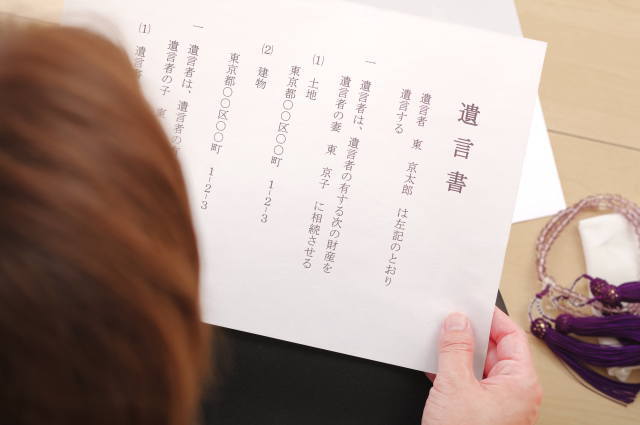

(2)遺言書の原案・財産目録の作成

ご希望をお聞きした上で、法的に有効な形で原案を作成させて頂きます。また、財産目録のみの作成も可能です。

- お客様のご希望をもとに、法的に有効な遺言書の原案を作成

- 財産目録作成・作成サポートも可能です。

- わからないことは何度でもご質問可能です。

(3)公正証書遺言サポート

当事務所がもっともお勧めしている遺言書が公正証書になります。事前にお客様のご希望をお聞きし、財産関係の資料(コピー)をお借りした上で、原案作成及び公証人との打合せも行わせて頂きます。

- 公証人との打合せから遺言書作成完了までサポートいたします。

- 遺言書作成に必要な戸籍・住民票などの取得もお任せ頂けます。

- 作成時に必要な証人2人の手配も可能です。

4. 葛飾区で遺言書を作成するメリット

当事務所は葛飾区(最寄り駅:JR金町)で開業15年の行政書士事務所になります。これまで遺言・相続に関する手続など多くのご相談・ご依頼を頂いております。なお、葛飾区は都内でも比較的落ち着いた住宅地が多く相続に関する相談ニーズも高まっております。

(1)地域密着型の丁寧な対応

当事務所は、葛飾区の皆様に寄り添ったサポートを提供しております。地域の事情を理解した上で、お客様の個々の状況に応じたアドバイスを行わせて頂きます。遺言書や相続に関するご相談なら、どの様なご相談も可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。

(2)ご自宅・ご指定の場所に訪問も可能

ご自宅またはご指定の場所での訪問相談も承っております(交通費は、実費でご請求させて頂きます)。ご高齢の方や外出が難しい方も安心です。

(3)公証役場とのスムーズな連携

葛飾区の公証役場と密接に連携し、公正証書遺言作成までの手続きを円滑に進めます。なお、公証人との事前打合せから遺言書作成日の日程調整なども行わせて頂きます。また、公証人に、ご自宅、病院等の出張を依頼する際の日程調整、証人2人の手配もお任せ頂けます。

5.遺言書作成の流れ(公正証書)

公正証書遺言のご相談から作成までの流れについて解説させて頂きます。

最初にお電話・メールでお問合せ下さい。ご希望の内容をお聞かせ頂きます。

なお、お問合せの段階で簡潔なアドバイスも可能ですが、具体的なアドバイスをさせて頂く場合は、日時、場所をご相談させて頂いた上で打合せをお願いしております。

![]()

当事務所、ご自宅、ご指定の場所で打合せを行わせて頂きます。詳細なお話をお聞きした上で、どの様に進めれば良いか、ご依頼頂いた場合の流れなどお話をさせて頂きます。

(費用は発生致しません。訪問させて頂く場合は、事務所(JR金町)からの交通費のみご負担頂きます。)

お打合せ後、ご依頼頂くかどうかは、その場の判断ではなく、ゆっくりお考え頂いて大丈夫です。もちろん相談だけでも問題ありません。

![]()

ご依頼頂いた場合は、公正証書に記載する財産関係の資料(コピー)をお借りします。戸籍・住民票等の公的書類の取得については、委任状を頂き取得させて頂きます。

![]()

お借りした資料をもとに遺言書原案を作成します。ここで一度ご確認頂き、問題が無いようでしたら、公証人に必要な資料(コピー)と合せて提出させて頂きます。

![]()

公証人の作成した遺言書原案をご確認頂きます。問題が無いようでしたら、実際の作成日を調整させて頂きます。もし、修正がある場合は、遠慮なくお伝え下さい。

![]()

公証役場または、ご自宅にて公証人及び証人2人立会いのもと遺言書の作成を行います。公証人が遺言書の内容を口述でお客様に伝え、本人・証人が押印をします。(最後に遺言書の正本・副本が引き渡されます。)

なお、当事務所では、遺言書の作成に証人として立ち会わせて頂き、作成後に事務所報酬をご請求させて頂きます。)

以上が当事務所にご依頼頂いた場合の公正証書遺言作成の流れになります。

6.遺言書作成で注意する事

遺言書を作成する上での注意点について参考に掲載させて頂きます。

(1)誰にどの財産を相続させるか明確に記載する。

内容が曖昧では遺言書としての効力が発揮されず、法的にも無効になる可能性があります。誰にどの財産を相続させたいのか明確に記載しましょう。

(2)遺留分も考慮した上で財産の分配を決める。

相続人には遺留分という最低限度の相続財産をもらえる権利があります。(配偶者・親・子供あり、兄弟なし)この遺留分を考えて遺言書を作成しないと、遺留分侵害額請求訴訟などの問題が生じる可能性があります。せっかく遺言書を作成したのに家族間で争いが生じてしまうことは避けた方が良いかと思います。

(3)紛失、破棄、改ざんなどの心配がある場合は。

自筆証書遺言の場合は法務局の保管制度を利用します。公正証書の場合は、遺言書の原本が公証役場に保管されます。いずれにしましても、紛失などの心配がある場合は、法務局預りか公正証書遺言を作成した方が安心といえます。

(4)遺言執行者を記載する。

遺言執行者は遺言書の内容に沿って手続などを行う人を言います。遺言執行者を定めておくと相続手続をスムーズに進める事も可能です。なお遺言執行者を家族の誰かに定める場合、一番多く財産を相続させる方に指定するなど、ご自身の状況に合わせて決める必要があります。

もし、遺言執行者を第三者にする場合は、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業に指定することが一般的です。

(5)祭祀承継者も記載する。

相続財産と別に、祭祀財産を承継する方も記載しておきましょう。祭祀承継者をしてしておくと、お墓の承継手続などもスムーズに行うことが出来ます。こちらは忘れがちですが、遺族が後で揉めない様に記載しておきましょう。

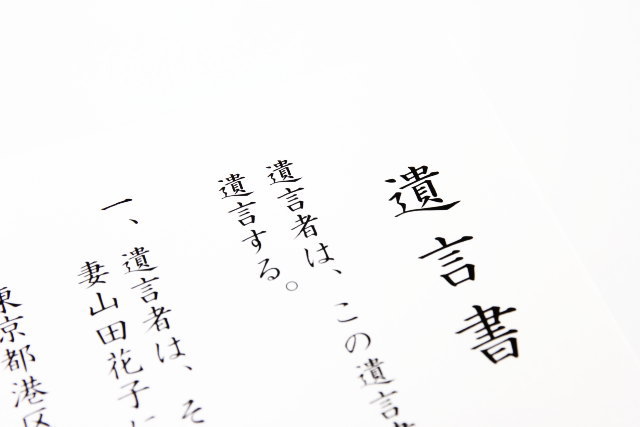

7.自筆証書遺言の作成例(参考)

自筆証書遺言の作成例をここに掲載させて頂きます。

(1)全ての財産を相続させる場合(シンプル型)

遺言書

遺言者●● ●●は、遺言者の所有する一切の財産を、妻●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

令和○○年○○月○○日

住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号

遺言者 ○○ ○○ ㊞

(2)個別に財産を相続させる場合

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

1 土地

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 ○○.○○㎡

2 建物

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡

第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

○○銀行 ○○支店(店番号○○○)

① 普通・口座番号○○○○○○○

② 定期・口座番号○○○○○○○

第3条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

ゆうちょ銀行

① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○

第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。

第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。

第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。

令和○○年○○月○○日

住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号

遺言者 ○○ ○○ ㊞

(3)財産目録を作成する場合

自筆証書遺言書は全てご自身が手書きで書く必要がありましたが、条件が緩和され財産目録は、印字などでも可能になりました。但し財産目録の各ページに署名押印をする必要があります。

遺言書

遺言者〇〇 〇〇は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第1記載の不動産を、妻 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の1記載の預貯金を、長男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、遺言者の有する別紙目録第2の2記載の預貯金を、次男 ●● ●●(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

第4条 遺言者は、本遺言に記載のない、その他一切の財産を、前記 妻●● ●●に相続させる。

第5条 遺言者は、先祖の祭祀を主宰すべきものとして、前記 長男 ●● ●●を指定する。

第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記 長男 ●● ●●を指定する。

令和○○年○○月○○日

住所 東京都葛飾区○○ ○丁目○番○号

遺言者 ○○ ○○ ㊞

上記は全て遺言者が自署し押印します。次に財産目録例を記載します。

財産目録

第1 不動産

1 土地

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 ○○.○○㎡

2 建物

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡

第2 預貯金

1 ○○銀行 ○○支店(店番号○○○)

① 普通・口座番号○○○○○○○

② 定期・口座番号○○○○○○○

2 ゆうちょ銀行

① 通常貯金 記号○○○○○○○ 番号○○○○○○○

遺言者 ○○ ○○ ㊞

財産目録は印字、通帳のコピーなども可能ですが、必ず遺言者の署名押印ががページ毎に必要になりますので、ご注意下さい。

※上記は記載例になります。実際にはご自身の状況に合わせて作成してください。もし不明点等がある場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

8.遺言書Q&A

初回相談料は無料です。遺言書の完成までアドバイスさせて頂く様な場合は、アドバイス料を頂きます。その他、原案作成や財産目録などのサポートなどを行う場合は報酬を頂きます。

報酬を伴う場合は、初回相談時にご説明させて頂きますので、いきなり報酬をご請求させて頂く事はありませんので、安心してご相談下さい。

自筆証書は、費用が掛かりませんが、法的要件や紛失などの問題があります。法務局の保管制度は、その点では安心ですが、遺言書の内容については自己責任になります。

その点、公正証書遺言では、公証人のチエックも入りますので、より安心度が高いと言えます。但し、公証人の手数料が発生しますので、費用を取るか、安心度を取るか、ご自身の状況に合わせてご選択ください。

特に遺言書作成をお勧めする方は、お子さんがいない方、独身者の方になります。

お子さんがいない場合、配偶者及び故人の両親又は、兄弟が相続人になります。遺言書がないと法定相続分での財産分配になりますが、遺言書を作成しておくと、両親の場合、分配額を少なくすることも出来ます。兄弟の場合は、遺留分もありませんので、遺言書があれば全て配偶者が相続することも可能になります。

独身者の場合、財産を残したい兄弟や友人・知人がいる場合は、遺言書を作成しておきましょう。また、遺言書に遺言執行者を記載しておくと、相続手続きもスムーズに進めることが可能です。

ご自身で文字が掛けない場合、公正証書遺言を作成することになります。公証性証書遺言を作成する場合、ご自身の意思が明確であり、また、意思能力もあることが前提になります。

軽度の認知症の方の場合、長谷川式簡易スケールなどの認知症診断を医師立会いものと行い、その点数により作成可能かどうか?公証人が判断することになります。

ですので、施設に入院している場合でも作成は可能ですか、ご本人の状態により作成出来ない場合もあります。

もし、可能な場合は、公証人に施設まで出張して頂き、遺言書を作成することになります。

遺言書がある場合、遺言執行者が遺言の内容に基づいて手続きを行うことが出来ます。遺言書がない場合、通常、遺産分割協議を行い分配方法を決めることになります。(遺産分割協議書を作成します。)

更に、相続人の方に認知証の方がいる場合、遺産分割協議が行えない場合もあります。その場合、認知症の方に法定後見人等の申立てを行い、後見人の選任後に協議を行うことになります。

遺言書をご自身で作成する場合、どの様な財産を誰に相続させるのか?明確に記載する必要があります。また、表題(遺言書)、作成年月日、作成者の署名押印を忘れずに行う必要があります。

遺言書の内容につきましても、法的に有効な財産関係の分配などを主に記載し、お気持ちなどは、付言として記載することが一般的です。

所有する財産の種類が多い場合は、財産目録を作成し、記入ミスがない様に一度第三者にチエックしてもらう方が良いかと思います。

自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらにされるか決める必要があります。公正証書にする場合、財産関係の資料を整理して公証人との打合せを行い、その指示に従い必要な戸籍等を取得していくことになります。

自筆証書の場合、誰にどの財産を相続させるか?明確にした上で作成します。財産目録を作成する場合は、銀行通帳、有価証券、不動産登記簿謄本などを用意した上で、間違いのない様に作成してください。

また、法務局保管制度を利用する場合は、申請に必要な書類などがありますので、こちらを利用される場合は、法務局にご確認下さい。

9.自筆証書遺言書の保管先(法務局)

自筆証書遺言を法務局の保管制度を利用する場合、下記の法務局で申請を行うことになります。

- 遺言者の住所地

- 遺言者の本籍地

- 遺言者の所有する不動産の本籍地

なお、東京都の遺言書保管申請が可能な法務局は・・

① 東京法務局(本局):【TEL:03-5213-1234】千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

② 板橋出張所:【TEL:03-3964-5385】板橋区板橋1-44-6

③ 八王子支局:【TEL:042-631-1377】東京都八王子市明神町四丁目21番2号 八王子地方合同庁舎1階・2階

④ 府中支局:【TEL:042-335-4753】府中市新町2丁目44番地

⑤ 西多摩支局:【TEL:042-551-0360】福生市南田園3丁目61番地3

上記の5つになりますが、葛飾区在住の方が遺言書保管制度を利用する場合は、本局か板橋出張所が最寄りの法務局になります。

※自筆証書遺言書保管制度の詳細につきましては、下記リンクからご覧ください。

東京法務局の自筆証書遺言書保管制度(公式サイト)⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00369.html

10.葛飾区及び葛飾区周辺の公証役場(東京)

葛飾区の公証役場と周辺の公証役場を参考に掲載させて頂きます。

・葛飾公証役場:【TEL:03-6662-9631】葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

〔 葛飾 公証役場公式サイト ⇒ https://www.kosyonin.jp/katsushika/ 〕

・小岩公証役場:【TEL:03-3659-3446】江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

〔小岩 公証役場公式サイト ⇒ https://www.kosyonin.jp/koiwa/ 〕

・千住公証役場:【TEL:03-3882-1177】足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

〔千住 公証役場公式サイト ⇒ https://www.senju-kosho.jp/ 〕

・錦糸町公証役場:【TEL:03-3631-8490】墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

〔錦糸町 公証役場公式サイト ⇒ https://kinshi-kosho.com/ 〕

・浅草公証役場:【TEL:03-3844-0906】台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

〔浅草 公証役場公式サイト ⇒ http://www.asakusa-koshoyakuba.jp/ 〕

・上野公証役場:【TEL:03-3831-3022】台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 【TEL:03-3831-3022】

〔上野 公証役場公式サイト ⇒ https://ueno-kosho.com/ 〕

・日本橋公証役場:【TEL:03-3666-3089】中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 ※都内最大規模

〔日本橋 公証役場公式サイト ⇒ https://nihombashinotary.tokyo/ 〕

11.【葛飾区在住の方へ】遺言書作成なら ご相談下さい。

当事務所は平成21年度開業の行政書士事務所になります。生まれも育ちも葛飾区の行政書士が遺言書のご相談に対応させて頂きます。

遺言書の作成方法がわからない、1人で作成することが不安、どの様な遺言書を作成すれば良いか、などのご相談から財産目録の作成や原案作成など遺言書に関する幅広いサポートを行わせて頂いております。また、相続に関するご相談も可能ですので、わからないことがありましたら、お気軽に問合せ下さい。

»» 次の記事:公正証書遺言とは?作成するメリットは?解説いたします。 »»

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)