・遺言書は、相続が発生した際に、故人の意志を明確に伝える重要な文書です。遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも特に法的に確実で安全性が高い方法が公正証書遺言です。

・遺言書は、相続が発生した際に、故人の意志を明確に伝える重要な文書です。遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも特に法的に確実で安全性が高い方法が公正証書遺言です。

本記事では、公正証書遺言について詳しく解説し、作成方法

やメリット・デメリット、他の遺言書との違いを整理します。

1.公正証書遺言の概要

公正証書遺言とは、公証人が作成・保管する法的に有効な遺言書のことです。公証人は法律の専門家であり、遺言の文言について法的な要件を満たした内容にて作成します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、公証役場で正式に作成・保管されるため、無効になるリスクや偽造・改ざんの危険性が極めて低いという特徴があります。

(1)公正証書遺言の主な特徴

- 〔法的要件を満たした遺言書を作成〕:公証人が作成するため、法的に有効で確実な内容になります。

- 〔証人2人の立会いが必須〕: 遺言書を作成するには、証人2人(相続人以外)の立会いが必要になります。

- 〔公証人が内容をチェック〕: 公証人が遺言内容をチェックし、適切な文言で遺言書を作成します。

- 〔原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクなし〕:公証役場に原本が保管され、紛失や偽造を防ぎます。

- 〔家庭裁判所での検認が不要〕:遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続きがスムーズに進みます。

2.公正証書遺言を作成するには?

公正証書遺言を作成する際には、法律の専門家である「公証人」が重要な役割を果たします。公証人とは、どのような存在なのか、どこで公正証書遺言を作成するのか、ここで解説します。

(1)公証人とは?

公証人は、法律に基づき、公的文書を作成し、その内容に対して認証を行う専門家です。日本では、公証人は法務大臣が任命する法的実務家であり、通常、元判事、検事、弁護士、または法務局長といった法的なバックグラウンドを持つ人物が選ばれます。

公証人は、公証役場という公的な機関に所属し、その役割として、遺言書や契約書、証書類の作成、認証、保管などを行います。公証人が関わる文書は、法律に基づいて作成され証拠力を持つため、後々の法的なトラブルを避けることができます。

(2)公証役場とは?

公証役場に行ったことが無い方もいるかと思います。一般的には、あまりなじみのない場所ですが公証役場は、公証人が法律に基づいた文書を作成・認証する公的な機関となります。全国に設置されており、公証人が常駐してる場所が公証役場と言われています。

公証役場の主な業務

公正証書の作成: 遺言や契約など、法的に有効な文書を作成します。

私文書の認証:会社設立時の定款認証などを行います。

確定日付の付与:文書の作成日時を公的に証明します。

3.公正証書遺言作成までの流れ

公正証書遺言を作成するには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下に、具体的な流れを紹介します。

(1)公証役場に事前相談

まず公証役場に事前相談を行いましょう。公証人に、遺言書の内容や作成に必要な書類について確認します。また、証人2人の手配も必要です。証人は相続人以外の第三者で、親族でも友人でも構いません。

(2)必要な書類の準備

公正証書遺言を作成する場合に、下記の書類等が必要になります。

1)本人(個人)の確認書類

- 印鑑登録証明書と実印。

- 運転免許証と認印。

- マイナンバーカードと認印。

- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印。

- パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印。

上記のいずれかの書類が本人確認書類として必要になります。

2)遺言書作成に関する書類

①遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

親子の場合は、ひとつの戸籍謄本で確認出来ますが、甥姪などの場合は、遺言者と甥姪との繋がりがわかる戸籍謄本まで取得する必要があります。

②受遺者の住民票、手紙、ハガキなどの住所地の記載のある書類

遺贈(贈与)する場合は、その財産を受け取る人(受遺者)の住所地記載のある住民票等が必要になります。取得が難しい場合は、公証人に要相談。

③固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

不動産を所有し、その不動産を相続させる場合に必要。

④不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)

特定の不動産を遺言書に記載する場合に必要。所有する不動産を特定せず相続させる場合は不要になります。

⑤預貯金等の通帳またはそのコピー等

銀行等の特定の口座を指定して相続させる場合に必要になります。なお、遺言書に具体的な口座を明記しておくことで、相続人が遺言書で把握出来ますので相続手続きがスムーズになります。

⑥証人の確認資料

証人2人の身分証明書(住所・氏名・生年月日が分かる資料)が必要になります。例:住民票・運転免許等。この証人は、推定相続人および受遺者、それぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になることで出来ません。(なお、行政書士は証人になれます。)

⑦遺言執行者の特定資料

相続人、受遺者以外の方が遺言執行者になる場合は、住所・氏名・生年月日が分かる資料が必要になります。例:住民票・運転免許等。

以上の資料を準備した上で公正証書遺言を作成することになります。なお詳細につきましては、下記の日本公証人連合会のHPに記載されておりますので、こちらをご覧ください。

日本公証人連合会(公式HP) ⇒ https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow11

(3)遺言書原案の確認及び修正

公証人との遺言書の内容について話を進めるとともに上記書類の提出を行います。実際には、メール等にて連絡を行い、添付資料も合せて確認してもらいます。(画像にて送信し、作成日に原本提出します。)

公証人により遺言書の原案が提示されましたら、その内容を確認し、修正・変更等がある場合は、その旨を伝えます。その後、修正した原案が提示されますので再度確認し、問題が無い場合は、内容の確定となります。

(4)遺言書作成日時の決定

公証人との打合せを行い、遺言書の作成日時を決定します。ご自身が公証役場に行き遺言書を作成するか、ご自宅、病院等まで公証人に出張してもらうか選択することが出来ます。(出張したもらう場合は、公証人の報酬が割増になります。)

なお、立会いをする証人2人の予定も確認した上で、作成日時を決定するようにしましょう。(証人がいない場合、公証役場で紹介してもらうことも可能です。)

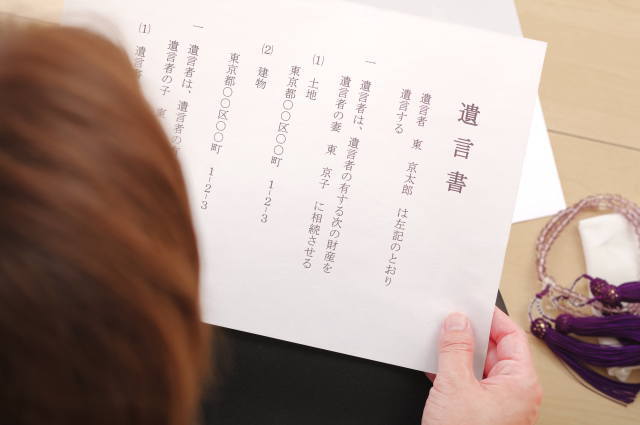

(5)遺言書作成日

証人2人立会いのもと、公証人から遺言の口述が行われます。内容に問題がない場合は、遺言書の原本に、遺言者、証人2人が署名押印します。最後に公証人が署名押印を行い公正証書遺言の完成となります。なお、原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が渡されることになりますので大切に保管して下さい。

4.公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、法的に有効で確実な遺言を残せます。

通常の自筆証書遺言では、相続手続きの際に家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言ならこの手続きが不要となり、時間と費用を節約できます。(自筆証書遺言でも法務局保管制度を利用する場合は、検認不要です。)

公正証書遺言がある場合、相続人同士での遺産分割協議が不要になります。遺産分割による不要な争いを防ぐことが出来ます。

公証役場に原本が保管されるため、遺言書の改ざん・破棄のリスクがありません。また、正本・謄本を紛失しても再発行が可能です。

5.公正証書遺言のデメリットと注意点

公正証書遺言を作成する場合、公証人の手数料が発生します。

| 財産額 | 公証人の手数料 |

|---|---|

| 100万円以下5000円 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |

| 5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5,000万円までごとに1万3000円を加算した額 |

※全体の財産が1億円以下のときは、上記額に、1万1000 円が加算されます。その他、遺言書の枚数に応じて交付手数料(1枚250円)が必要になります。

※公証人に自宅、病院等に出張して貰う場合は、割増手数料が発生します。

証人2人が必ず必要になります。相続人などの利害関係人、未成年は証人にはなれませんので、事前に信頼できる人を探しておく必要があります。もし心当たりがない場合は、行政書士などの士業に相談するか、公証役場に紹介してもらう方法があります。

基本的には、公証役場に遺言書を作成する方が行く必要があります。なるべくご自宅の近くにある公証役場に行く方が、時間も手間も少なくなります。但し、公証人も色々な方がおりますので、公証役場の口コミ等も参考に話し易い公証人を選ばれるのも一つの方法方です。

6.公正証書遺言でよくある誤解と正しい知識

(1)公正証書遺言書の金額は高い?

公正証書遺言は高額であると思われている方もいるかと思いますが、基本的な公証人の手数料は、上記の表を確認して頂ければ、それほど高額でないと、わかるのではないでしょうか。

ご自身で公正証書遺言を作成することが難しい場合、銀行や各士業のサポートを利用することも可能ですが、銀行等にサポートを依頼すると高額になってしまう場合があります。当事務所のお客様の中に、最初に銀行に相談した際に、100万円を超える報酬を伝えられ、改めて当事務所にご依頼頂いたことがあります。(当事務所の報酬は、銀行提示額の10分の1程度)

当然、各士業により報酬は異なりますが、一箇所のみに相談するだけでなく、なるべく数カ所の銀行や士業に相談して、遺言書サポートを受ける場合の相場を把握して下さい。また、金額だけではなく話し易さや経験なども合せて確認して下さい。

(2)専門的な知識が無くても作成できる?

提出する書類は色々ありますが、基本的には、誰にどの財産を相続させたいのか、その財産を確認出来る書類があるか、など、きちんと把握出来れていれば、ご自身でも公正証書遺言を作成することは可能です。

最終的には、公証人が法的に不備がない内容で作成しますので、ご自身に法的な知識がなくても安心して作成できる遺言書といえます。

(3)専門家に頼む・自分で進める どちらが良い?

手間は掛かりますが、戸籍、住民票等の書類の取得をご自身で行うことが可能で、公証人との打合せも苦にならない方は、ご自身で公証役場に行かれて作成された方が、費用も公証人の手数料のみになりますので良いかと思います。

もし、書類を集めることや公証人との打合せも任せたいという場合は、報酬を確認した上で、専門家のサポートを受けることも良いかと思います。専門家は公証役場との手続きも把握しておりますので、早く作成したいという方にもお勧めです。

もし、サポートを受けるのであれば、その後も困ったことなどがあった場合に、相談できる事務所を選ばれた方が良いかと思います。(せっかく相談されるであれば、何かの時に、また相談できる知り合いを作っておいた方が便利です。)

7.公正証書遺言を作成しているか?不明の場合

相続が発生したが、公正証書遺言を作成していたか?不明の場合には、公正証書遺言の検索してステムを利用して確認することが出来ます。このシステムの利用は最寄りの交渉役で行うことが出来ます。

なお、この検索システムの利用は、相続人等の利害関係人のみに限られています。また利用の申出を行う際には、下記の書類等が必要になります。

(1)遺言検索に必要な書類

- 遺言者が死亡した事実を証明する書類(戸籍・除籍謄本等)

- 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本

- 申出人の本人確認の書類(運転免許証、実印および印鑑登録証明書など)

(2)謄本交付請求

公正証書遺言の作成が確認できましたら、遺言書が保管されている公証役場に謄本の交付請求を行います。請求できる人、請求に必要な初老いは、上記と同様になります。

なお、遺言者が存命中の場合は、遺言者本人のみ遺言書検索システムの利用、謄本の交付請求が可能です。

8.公正証書遺言とは? まとめ

公正証書遺言について、まとめて記事にさせて頂きました。自筆証書遺言の法務局保管制度もありますが、やはり遺言書の中で信頼度、安心度が最も高いのが公正証書遺言だと思います。

費用は、自筆遺言書を作成するよりも掛かりますが、大切な財産をきちんと相続させるには、公正証書にしておく方が安心です。

当事務所も公正証書遺言のサポートを行わせて頂いております。これまでの公正証書遺言の経験・実績もありますので、わからないことなどありましたら、お気軽に問合せ下さい。

«« 前の記事:葛飾区で遺言書作成をお考えの方へ ««

»» 次の記事:遺言書に書いて有効なものは? »»

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)