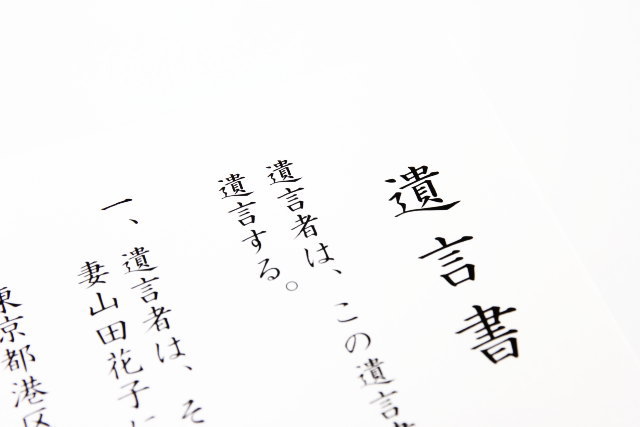

遺言書は人生の最後を迎えるにあたり、自分の意志を家族や相続人に伝えるための重要な手段です。しかし、どのタイミングで遺言書を作成すべきかについては、迷う方も多いでしょう。

この記事では、遺言書を作成する最適なタイミングについて、エンディングノートとの違い、遺言書の変更方法、遺留分に関する注意点など、詳細に解説します。

1.遺言書を作成するタイミング

遺言書を作成するタイミングは、人それぞれ異なります。ここでは、一般的な目安とともに、具体的な事例を交えて、いつ遺言書を作成すべきかを深掘りします。

(1)健康が良好なうちに作成する

遺言書のお話がでると「まだ、そんな歳ではない、縁起でもない。」という話をよくお聞きしますが、遺言書は実際に、いつ書くのが良いのでしょうか? 仮に、認知症などが進行した場合では、遺言書を書いても、判断能力が問われる可能性があります。

また、遺言書の中で、最も信頼感のある公正証書遺言の場合、ご自身が公証役場に行き内容を口頭で申し述べる必要があります。(自宅に来て貰う方法も有りますが費用が高くなります。)ですので、基本的には、元気なうちに、きちんとした遺言書を作成する事をお勧めいたします。

遺言書が無い場合においては、相続人の共同相続となりますので、家の所有権の変更をする場合には、遺産分割協議書が必要になります。ここでトラブルが発生すると、兄弟間等での争いになり、裁判等に発展する可能性があります。

これは、現実には決して珍しいことではありません。万が一の場合、残されたご家族にどの様にしてほしいか?ご自身の意思を明確にする為、早めの遺言書作成を お勧め致します。

遺言書を作成する際、遺言者が認知症などの精神的な障害を患っている場合、その遺言書が有効と認められるかどうかに影響を及ぼすことがあります。公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言者の判断能力を確認することになります。この判断の一つとして、長谷川式の簡易スケールが使われることがあります。

長谷川式の簡易スケール(HDS-R)は、認知症の早期発見とその程度を測るための簡便なテストです。このテストは、記憶力や判断力、計算能力などを評価し、認知症の可能性があるかどうかを判断します。公証人は、このテストの結果をもとに、遺言者が遺言書を作成する能力があるかどうかを判断します。

長谷川式簡易スケールは、30点満点のうち20点以下で認知症の疑いがあり、10点以下で高度の認知症の疑いがあると判断されます。

当事務所の過去の例では、認知症の疑いのある、お客様に医師立会いのもと長谷川式簡易スケールのテストをお願いし、この結果をもとに公証人と面談をおこない、公正証書遺言が作成されたケースがあります。

(2)重大なライフイベントに合わせて

結婚、離婚、子供の誕生、親の死去など、重大なライフイベントが起きたときに遺言書を作成する方もおります。これにより、遺言書がその時点の状況に合った内容となり、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

例えば、ある遺言者が「長男に全財産を相続させる」と記載した場合、その長男が先に亡くなった場合、遺言書の効力は失われ、遺産分割協議書を行うことになります。遺言書の作成段階で予備的遺言として「長男が先に死亡した場合、その子供に相続させる」と記入しておく、または、遺言書を新に作成することにより、遺言者の意図に合せることが出来ます。

(3)財産の状況が変わったとき

財産状況が大きく変わった場合にも、遺言書を見直す必要があります。例えば、不動産を購入した場合などがあてはまります。購入した不動産を誰に相続させたいなどの希望がある場合は、遺言書に記載しておきましょう。

不動産を相続させる場合、なるべく1人の相続人にする方が良いと思われます。不動産を共同所有にした場合、その所有者が亡くなると、子供、孫へと受け継がれていき、共同所有者が増えていく可能性があります。そして意見の対立等により売却も出来ずに、そのままになるケースがあるからです。

2.遺言書の変更・撤回について

遺言書は一度作成したからといって、その内容が永久に変わらないわけではありません。人生の状況が変わるたびに、遺言書も見直し、変更することができます。

(1)遺言書の変更方法

遺言書の変更方法は、大きく分けて2つあります。1つは「書き換え」、もう1つは「追加・修正」です。書き換えの場合は、新しい遺言書を作成することになります。追加や修正を行う場合は、変更部分だけを記載することができます。

(2)遺言書の撤回

遺言書を完全に撤回することも可能です。撤回を行う場合には、撤回の意思を明確に示す必要があります。また、撤回を行った場合には、新たに遺言書を作成することで、以前の内容を無効にすることができます。

3.遺言書作成時の注意点

遺言書を作成する際には、いくつかの注意点があります。ここでは、遺言書を作成する際に特に重要なポイントを解説します。

遺言書を作成する際には、いくつかの注意点があります。ここでは、遺言書を作成する際に特に重要なポイントを解説します。

(1)遺留分を考慮する

遺言書を作成する際には、遺留分についても考慮する必要があります。遺留分とは、法定相続人に対して、最低限確保されるべき財産の割合のことです。遺言書で特定の相続人に多くの財産を残した場合でも、遺留分を考慮した上で作成しましょう。

遺留分を侵害した遺言を残してしまうと、相続人間での争いに発展する可能性がありますので注意が必要です。

遺留分侵害額請求とは、法定相続人が最低限の取り分(遺留分)を確保するために、他の相続人や受遺者に対して金銭請求をする制度です。この請求を出来る人は、①配偶者、②子、③親(子がいない場合)となり、兄弟姉妹には遺留分はありません。

なお、請求できる期限は、遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内、または相続開始から10年以内とされています。(遺留分は、金銭請求のみになります。)

(2)定期的に内容を見直す

・遺言は何度でも書き直しができ、最後に書いたものが有効な遺言として取り扱われます。財産の変化や税改正もありますので、遺言者の目的を果たす内容ができるように定期的に内容を見直す必要があります。

遺言書の内容を変更する場合、遺言書の種類によって手続きがことなります。ここでは、それぞれの変更方法について解説させて頂きます。

①自筆証書遺言

基本的には、日付の新しい遺言書が有効になります。ご自身で保管されている場合、古い遺言書を破棄された方が相続人の混乱を避けることに繋がります。なお、法務局保管制度を利用されている場合は、遺言書の保管申請の撤回をおこない、新たに作成した遺言書で保管申請をおこないます。

②公正証書遺言

公正証書で作成した遺言書の内容を変更する場合、自筆証書遺言と公正証書遺言で作成し直す方法があります。但し、自筆証書遺言の場合、改ざん、紛失の問題等もありますので、やはり公正証書で作成した方が安心といえます。

公正証書の遺言を変更する場合は、基本的には、新に公証役場で遺言書を作成することになります。

(3)専門家に相談する。

・遺言の内容は、専門家の力を借りずご自身でも可能ですが、やはり専門家に相談し法的に有効な遺言書を残すことが大切です。亡くなった際に掛かる相続税や相続後の所得税も考慮しておきましょう。遺言書とおりに相続すると相続税が払えないので、遺言内容と別の分割にするというケースも珍しくありません。

相続税に関する問題がある場合には、税理士に相談して遺言書を作成する方法もあります。また、法的なアドバイスが必要な場合には、弁護士などの専門家に相談しながら遺言書を作成する方が良いかと思います。行政書士も遺言書作成のご相談に対応しておりますので、ご不明点がありましたら、当事務所にお気軽にお問合せ下さい。

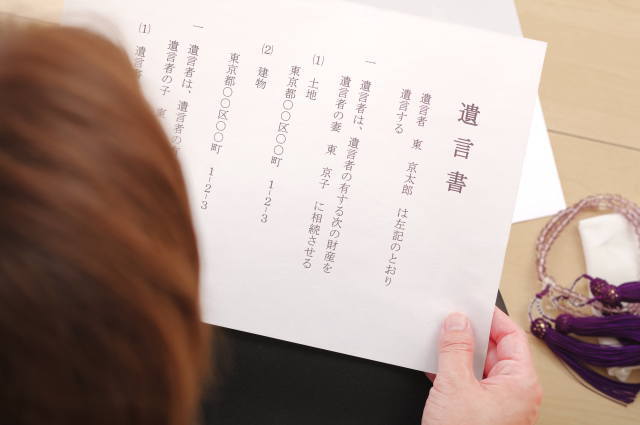

4.遺言書がある場合とない場合の違い

遺言書の有無は、相続の手続きや家族の負担に大きく影響します。遺言書がない場合、法定相続分に基づいて財産が分配されるため、本人の希望が反映されないことがあります。

一方、遺言書を作成しておけば、財産の配分を自由に決めることができ、相続手続きをスムーズに進めることが可能です(遺留分を除く)。ここでは、遺言書の有無による具体的な違いを見ていきましょう。

(1)財産の分配の自由度

遺言書がある場合、財産を誰にどのように分けるかを自由に決めることができます。例えば、以下のような指定が可能です。

- 法定相続人以外の人(事実婚のパートナー、友人、慈善団体など)に財産を渡す

- 特定の相続人に多くの財産を譲る(例:「長男に自宅を相続させる」)

- 遺留分を考慮しつつ、適切に配分することでトラブルを防ぐ

遺言書がない場合、原則、財産は民法の法定相続分に従い、相続人全員で分けることになります。そのため、「配偶者にすべてを相続させたい」と考えていても、子どもがいる場合は、それが叶わない場合もあります。(遺産分割協議により配偶者が全ての財産を相続することも可能です。)

(2)相続トラブルのリスク

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを防ぐことができます。特に不動産を含む場合、以下のようなトラブルが発生しがちです。

- 兄弟間で「親の自宅を誰が相続するか」で揉める

- 相続人の1人が「もっと財産をもらうべきだ」と主張する

- 意見の対立が激しくなり、家庭裁判所での調停や訴訟に発展する

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、意見が合わないと手続きが長引く原因となります。

(3)相続手続きのスムーズさ

遺言書に遺言執行者を指定しておくことで手続きを迅速に進められます。特に以下の点がスムーズになります。

- 遺言執行者(専門家など)を指定すれば、相続人の負担が軽減される

- 銀行口座の解約や不動産の名義変更などがスピーディに進む

- 相続人全員の合意が不要になるため、手続きの遅れを防げる

遺言書がないと、相続人全員の同意が必要となり、1人でも反対すると手続きが進みません。

(4)特定の人への財産分与

遺言書があれば、法定相続人以外にも財産を残すことができます。たとえば、

- 長年連れ添った内縁の妻(夫)

- 介護をしてくれた親族

- 特定の慈善団体や社会福祉法人

遺言書がない場合、法定相続人以外の人には財産を渡せません。相続人以外の人に財産を渡したい場合は、遺言書に遺贈する旨を記載しておく必要があります。

4.遺言書の有無による相続の特徴比較

| 項 目 | 遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 |

|---|---|---|

| 財産の分配 | 本人の希望通りに分配できる | 原則、法定相続分に従う必要がある |

| 相続人同士のトラブル | 遺言内容に従えば争いが起こりにくい | 遺産分割協議で揉める可能性がある |

| 相続手続きのスムーズさ | 遺言執行者がいれば迅速に手続き可能 | 遺産分割協議が必要で時間がかかる |

| 特定の人への財産分与 | 事実婚のパートナーや非親族にも遺贈できる | 原則、法定相続人以外に財産は渡せない |

| 未成年の子どもの保護 | 遺言で後見人を指定する事も可能 | 家庭裁判所が後見人を決定 |

| 相続税対策 | 相続税を考慮した分配も可能 | 法定相続分の分配で税負担が増える可能性がある |

| 借金の処理 | 特定の人が負担する遺言書も可能 | 原則、相続人全員が債務を負担 |

5.エンディングノートとの違いと活用方法

遺言書とエンディングノートには大きな違いがあります。ここでは、それぞれの特徴と、両者をどのように組み合わせて活用するかを解説します。

(1)エンディングノートの特徴

エンディングノートは、自分の最後の希望や、家族へのメッセージなどを記録するためのものです。遺言書とは異なり、法的効力はありませんが、自分の思いを家族に伝える手段として非常に有用です。

例えば、エンディングノートに「葬儀の希望」や「家族に伝えたいこと」を詳細に記入し、その内容を家族に渡すことにより、家族間でのコミュニケーションが円滑になり、遺言書と合わせて実行されるべき意志が伝わりやすくなります。

(2)遺言書とエンディングノートを併用するメリット

遺言書とエンディングノートを一緒に作成することで、法的効力を持つ遺言書と、個人的な思いを伝えるエンディングノートをバランスよく活用することができます。これにより、家族がよりスムーズに遺産分割や葬儀の準備を進めることも可能です。

遺言書は、いつ書けば良いか まとめ

遺言書の作成する時期について、まとめさせて頂きました。よく、お客様から遺言書に関するご相談を頂きますが、遺言書は、やはり元気なうちに、作れるうちに作成しておいた方が、安心ではないでしょうか。

時間を掛けてご自身のお気持ちを良く整理した上で作成して下さい。また遺言書の付言事項に、家族に対するお願いやご自身の思いなども記載しておきましょう。

当事務所で、相続手続きの相談を頂いた際に、遺言書があればもっと違う展開になり、スムーズに相続手続きが進められたのではないかと思う事が多々あります。実際に遺言書がないため、自宅を売却せざる得ないケースもあるのです。

いつか書けば良いと思われる方も多いかと思いますが、備えあれば憂いなしという言葉もあります。ご家族のため、なるべく早めにご用意して頂ければと思います。

もし、遺言書でわからないことや専門家に聞いてみたいことがあれば、当事務所にお気軽にお問合せ下さい。お話をお聞きした上でアドバイスをさせて頂きます。

»» 次の記事:遺言書(自筆)が発見された!どうすれ良いか? »»

«« 前の記事:遺言書(自筆)の作成方法と書き方について ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)