・遺言書は、人生の歩みを締めくくり、築き上げてきた財産と大切なご家族や親しい方々への「想い」を、法的に確実な形で未来へと繋ぐための、極めて重要な手段です。

多くの方が「いつかは書こう」と考えながらも、その複雑さや「終活」という言葉の持つ重みから、つい先延ばしにしてしまいがちです。

しかし、遺言書に不備があった場合、「法的効力の無効」、曖昧な内容による「遺産分割を巡る相続人間の争い」、そして何よりも、遺言書に込めたはずのあなたの「想い」が、受け取るべき人に届かないという悲劇。これらは、作成者の意図に反し、残された家族に大きな負担と悲しみをもたらす可能性があります。

特に近年は、家族の多様化、財産内容の複雑化(デジタル資産など)、民法改正といった、遺言書を取り巻く環境の変化も無視できません。これらの変化に対応し、あなたの遺言書を「法的に有効」かつ「あなたの意思を最も円滑に実現できる」ものとするためには、正確な知識と細心の注意が必要です。

この記事では、行政書士として長年にわたり多くのお客様の遺言書作成に携わってきた専門家の視点から、最新の法改正情報を踏まえ、遺言書作成で絶対に失敗しないための「完全攻略」最終チェックリストを、単なる確認項目に留まらず、その一つ一つの項目がなぜ重要なのか、そして具体的にどのように対応すべきかを詳細な解説と共にご紹介します。

1.遺言書作成「失敗しない」ための最終確認チェックリスト【完全網羅版】

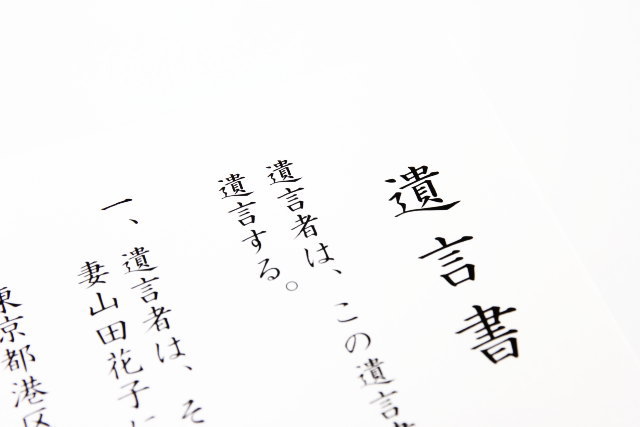

遺言書の形式は、民法によって厳格に定められています。特に、最も手軽に作成できる自筆証書遺言は、その要件を一つでも欠くと、遺言書全体が無効となる可能性があります。形式の不備は、遺言者の真意がどの様なものであっても、法的には認められないという厳しい現実があります。以下のチェック項目を一つずつ、細心の注意を払って確認していきましょう。

(1)遺言書の形式の確認(自筆証書遺言:厳格なルール)

遺言書の本文(財産目録を除く全ての内容)、日付、そして氏名は、遺言者ご自身の手書きでなければなりません。これは民法第968条で定められた、遺言者の真意を確保し、第三者による偽造や変造を防ぐための最も根幹となるルールです。パソコン、ワープロ、点字、あるいは他人に代筆してもらったものは、原則として無効とされます。

もし体調等の理由で自筆が難しい場合は、公正証書遺言を選択することを強くお勧めします。また、使用する筆記具は、鉛筆やフリクションペンのように容易に消える可能性のあるものは避け、ボールペンや万年筆など、インクが紙に染み込み、消すことのできないものが適しています。一字一句、ご自身の文字で丁寧に記述してください。

遺言書がいつ作成されたかを特定できる日付の記載は非常に重要です。「〇年〇月吉日」や「〇年〇月上旬」といった曖昧な書き方では、作成年月日が特定できず、遺言が無効となる可能性が高いです。

特に、複数の遺言書が存在する場合、最も新しい日付の遺言書が有効となります(内容が抵触する場合)。そのため、日付は「令和七年四月二十一日」や「2025年4月21日」のように、「年」「月」「日」を正確に記載する必要があります。和暦、西暦どちらでも構いませんが、正確な日付を記してください。

遺言書が誰によって作成されたかを示す氏名の記載も、遺言者を特定する上で不可欠な要素です。原則として、戸籍謄本に記載されているあなたの戸籍上の氏名を自筆で署名する必要があります。通称名やペンネームなど、戸籍名以外の名前では、遺言者が特定できないとして無効となるリスクがあります。

もし普段通称名を使っていて、遺言書でもその名前を使いたいという希望がある場合でも、まずは戸籍名を記載し、その後に(〇〇こと)のように追記することを検討できますが、最も安全なのは戸籍名を楷書で丁寧に書くことです。署名ももちろん、ご自身の筆跡である必要があります。

自筆証書遺言には、遺言者の署名の横または下に、押印が必要です。法律上は認印や拇印(指印)でも有効とされていますが、後日、遺言書の有効性や遺言者が本当にその遺言書を作成したのかが争われた場合に、本人の意思であることを強く証明するためには、市区町村に印鑑登録をしている実印を使用することが強く推奨されます。

実印を使用することで、印鑑登録証明書と照合が可能となり、遺言者の本人確認や真意の証明に繋がり、無用な争いを避けることができます。押印する際は、印影が鮮明になるよう、朱肉を十分につけ、にじまないように注意しましょう。

遺言書作成中に間違いに気づいたり、内容を変更したくなったりして、加筆や訂正が必要になることがあります。しかし、遺言書における加筆や訂正は、自己流の方法で行うと無効になる可能性が非常に高いです。民法第968条第2項には、厳格な方式が定められています。

- 修正したい箇所を二重線で抹消する。

- 抹消した箇所の近くに、**「〇字削除」「〇字加入」**といった形で、削除または追加した文字数を記載する。

- 変更箇所に遺言書に押印したものと同じ印鑑で押印(訂正印)する。

- 変更内容が複数箇所にわたる場合は、それぞれの変更箇所ごとに上記の措置を行い、さらに最終的に遺言者自身の署名を付記する(これは遺言書本文の署名とは別に、訂正箇所全体に対して行うもの)。修正テープや修正液の使用は絶対に避けてください。これらの厳格な方式に従わない加筆や訂正は無効となります。万が一、加筆や訂正の仕方に不安がある場合は、最初から遺言書を書き直すことを強くお勧めします。その方が無効となるリスクを完全に回避できます。

遺言書が複数枚にわたる場合(例えば、財産目録を含めて数ページになるなど)、それぞれのページが連続したものであり、後から特定のページが差し替えられたり、改ざんされたりしていないことを示すために、契印(割印)が必要です。本文の各見開きページに、遺言書の署名押印に使用したものと同じ印鑑で契印を押してください。

用紙を袋とじにした場合は、袋とじ部分にかかるように契印を押します。ホチキスで綴じただけでは不十分です。契印がない場合、遺言書の一部または全体が無効となるリスクが生じる可能性があります。

民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自筆でなくてもよくなりました。パソコンで作成したり、預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付したりすることが認められています。これは、自筆証書遺言の作成負担を軽減するための重要な改正点です。

ただし、遺言書の本文(誰に何を相続させるかなどの意志表示部分)は、引き続き遺言者本人の自筆が必要です。財産目録をパソコン等で作成したり、書類のコピーを添付したりした場合でも、財産目録の各ページ全てに、遺言者ご本人の署名と、遺言書本体に押印したものと同じ印鑑での押印が必要です。

これを忘れると、その財産目録は無効となり、記載された財産に関する遺言の効力が生じない可能性がありますので、注意が必要です。財産目録が複数枚になる場合は、全てのページに署名と押印を忘れずに行ってください。

※遺言書の作成については、こちらもご覧ください。

・遺言書(自筆)の作成方法と書き方について解説いたします。

(2)遺言能力の最終確認

遺言書が法的に有効であるためには、遺言書を作成した時点において、遺言者が「遺言能力」、すなわち、自分がどのような内容の遺言をし、それがどのような結果をもたらすかを理解し判断できる能力を有していたことが必要です。認知症の進行度合いや精神上の障害の種類によっては、遺言能力がないと判断され、作成された遺言書が後になって無効とされてしまう可能性があります。

特に、遺言者の判断能力に疑義が生じる可能性がある場合(高齢、病気など)、自筆証書遺言は後日の争いになりやすいため、公正証書遺言を選択することが有効な対策となります。公正証書遺言は、公証人が遺言者と面談し、遺言能力を確認した上で作成するため、遺言能力に関する争いを防ぐ上で非常に強力な証拠となります。

遺言書作成時(特に自筆証書遺言の場合)に、遺言者の判断能力について不安が残る、あるいは将来的に争いになる可能性があると予想される場合は、当時の遺言者の判断能力を示す客観的な証拠を可能な限り残しておくことが重要です。

例えば、遺言書作成前後の医師による診断書(判断能力についての言及があると望ましい)、遺言者自身の日記やメモ(当時の状況や考えが記されているもの)、遺言書作成に立ち会った関係者(親族や友人など)の証言や記録などが挙げられます。これらの証拠は、万が一、遺言能力が争われた際に、遺言書の有効性を主張するための重要な判断材料となります。

(3)遺言内容の最終確認【紛争予防の視点】

遺言書は、あなたの想いを実現するためだけでなく、残された相続人同士が無用な紛争を避けるためのものでもあります。内容の不備や配慮不足は、かえって争いの火種となりかねません。以下の項目を、単に財産を分けるという視点だけでなく、「家族間の円満」という視点も持って確認しましょう。

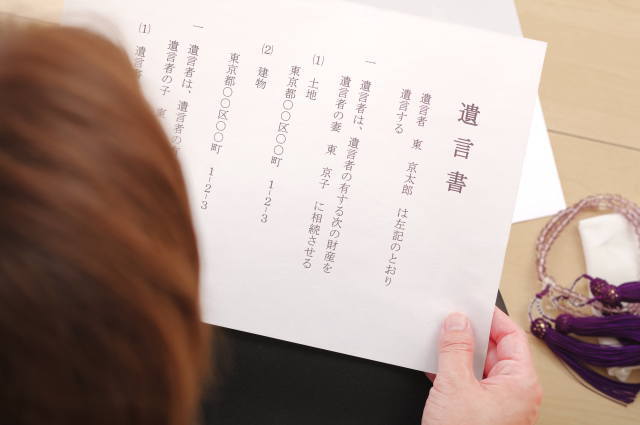

遺言書を作成するにあたり、最も基本的なことの一つは、ご自身の財産を正確に把握することです。不動産(土地、建物)、預貯金(銀行名、支店名、口座番号)、有価証券(株式、投資信託)、自動車、骨董品、貴金属など、あなたの所有する全ての財産をリストアップし、その所在や数量などを明確に記載した財産目録を作成しましょう。

財産の記載漏れがあると、その財産については遺言書による指定がなく、結局、相続人全員で遺産分割協議を行う必要が生じ、遺言書を作成した目的の一部が損なわれる可能性があります。また、漠然とした表現ではなく、「〇〇銀行〇〇支店の普通預金全て」「〇〇市〇〇町〇丁目の土地(地番〇〇)」のように、具体的に特定できるように記載することが重要です。

遺言書で財産を渡したい相手(相続人、あるいは相続人以外への「遺贈」を受ける「受遺者」)を特定する際は、その方の氏名、住所、生年月日などを正確に記載することが重要です。これらの情報は、相続手続きや遺贈の手続きにおいて、その方が誰であるかを特定するために必要となります。

戸籍謄本や住民票などで正確な情報を確認し、遺言書に間違いなく記載しましょう。

遺留分とは?

兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属など)に法律上保障された、遺産のうち最低限取得できる割合のことです。例えば、「全ての財産を長男に相続させる」といった遺言内容にした場合、他の法定相続人(配偶者や他の子など)の遺留分を侵害する可能性があります。

遺言書が遺留分を侵害していても、遺言書自体が無効になるわけではありません。しかし、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分にあたる金銭の支払いを求めることができます。これは相続人間の深刻な紛争の原因となる可能性が非常に高いです。

遺言書を作成する際は、ご自身の財産の総額と法定相続人の構成を確認し、遺留分を計算して、可能な限り遺留分に配慮した内容にすることをおすすめします。もし遺留分を侵害する内容にならざるを得ない場合は、事前に遺留分権利者と話し合っておく、あるいは弁護士などの専門家に相談し、遺留分侵害額請求への対応策を含めて検討することが重要です。

※遺留分の詳細は、こちらをご覧ください。

・遺留分とは?遺留分侵害額請求権とは?相続の権利について解説

特定の相続人(推定相続人)にどうしても財産を相続させたくないという強い意向がある場合、相続人の廃除という法的な手続きを検討することができます。しかし、相続人の廃除は、被相続人(遺言者)に対して重大な非行があった場合や、被相続人の財産に対して重大な侮辱や虐待があった場合など、法律が定める限定的な事由がある場合にのみ認められる制度です。

単に「長年連絡を取っていない」「仲が悪い」といった理由だけでは、原則として廃除は認められません。遺言書で廃除の意思表示をすることもできますが、最終的には家庭裁判所に相続人廃除の審判を申し立て、認められる必要があります。非常にハードルの高い手続きであり、専門家(弁護士など)と十分に相談した上で慎重に進める必要があります。

※相続人の廃除の詳細は、こちらをご覧ください

・相続放棄・相続排除・相続欠格とは?知っておきたい基礎知識

付言事項とは?

遺言書の本文とは別に、遺言者の率直な気持ちや、なぜこのような遺言内容にしたのか、家族への感謝の気持ち、今後の家族への希望などを自由に書き添えることができる項目です。付言事項には法的な拘束力はありません。

遺産をどう分けるかといった内容を付言事項に書いても、それは遺言としての効力を持たず、単なるメッセージとなります。しかし、付言事項は、遺された家族が遺言者の真意や背景にある想いを理解する助けとなり、相続人間の感情的な対立を和らげる効果が期待できます。

「なぜ自分にだけ多く(または少なく)分けたのか」といった疑問や不満を軽減し、円満な相続に繋がる可能性があります。ただし、付言事項の内容が遺言本文の内容と矛盾するような記載は避けるべきです。あなたの素直な言葉で、家族への最後のメッセージを綴ってみてください。

遺言書がある場合でも、その内容に従って実際に遺産を分けたり、不動産の名義変更、預貯金の解約などの手続きを行うには、相続人全員の協力や複雑な手続きが必要となる場合があります。

そこで、遺言書によって遺言執行者を指定しておくと、その方が遺言の内容を実現するために必要な一切の手続きを、相続人に代わって単独で行うことができるため、遺産承継手続きが格段にスムーズに進みます。

遺言執行者は、未成年者や破産者でない限り、相続人の一人を指定することもできますし、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を指定することも可能です。専門家を指定すれば、相続人同士の感情的な対立を避けつつ、適切かつ迅速に手続きを進めてもらえるというメリットがあります。遺言執行者が指定されていない場合、相続人が協力して手続きを行うか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。

※遺言執行者の詳細は、こちらをご覧ください。

・遺言執行者とは?選ばれた場合の手続き・義務・注意点を徹底解説

遺言書は、法定相続人だけでなく、内縁の妻や特定の友人、お世話になった方など、法定相続人以外の方に財産を譲る「遺贈(いぞう)」を行うこともできます。また、NPO法人や公益財団法人など、特定の団体に財産を「寄付(きふ)」することも可能です。

これらの希望がある場合は、遺言書に対象となる個人や団体を明確に特定して記載する必要があります。団体への寄付を検討する場合は、その団体が遺贈や寄付を受け付けているか、どのような手続きが必要かなどを事前に確認しておくと良いでしょう。また、遺贈や寄付には税制上の違いや考慮すべき点がある場合がありますので、専門家(税理士など)に相談することも有効です。社会貢献への想いも、遺言書で実現することができます。

※遺言書による寄付は、こちらをご覧ください。

・遺言書で寄付はどうやるの?具体的な方法を徹底解説

遺言によって財産を承継させる場合、相続財産の総額によっては相続税が発生する可能性があります。相続税の基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える財産がある場合は、相続税の申告・納税が必要になるのが一般的です。

ご自身の財産の概算額を把握し、相続税が発生する可能性があるか検討してみましょう。遺言書の内容(誰にどの財産を渡すかなど)によって、相続税額が変わる場合もあります。相続税に関する専門的な判断や試算については、税理士に相談することをおすすめします。

事前に相続税の可能性を把握しておくことで、相続人の負担を軽減するための対策を検討することも可能になります。

相続人の中に海外に居住している方がいる、あるいは日本だけでなく海外にも財産があるといった場合、国際相続に該当します。国際相続の場合、どの国の法律が適用されるのか、手続きはどのように行うのかなど、非常に複雑になることが多く、国内の相続とは異なる専門的な知識や対応が必要となります。

関係する国の法律によって、遺言書の有効性の判断基準や相続に関するルールが異なる場合もあります。国際相続に該当する可能性がある場合は、国際相続に詳しい弁護士などの専門家に、できるだけ早い段階で相談することをお勧めします。

近年、インターネットバンキングの口座、ネット証券の口座、仮想通貨、SNSのアカウント、オンラインストレージに保存された写真や文書データなど、物理的な形を持たない「デジタル遺産」が重要な財産の一部となっています。

これらのデジタル遺産は、パスワードが分からなければアクセスできず、遺された家族にとってその存在すら把握が難しかったり、解約や整理に手間取ったりするケースが増えています。デジタル遺産について、どのようなものが存在するかリストを作成し、それぞれの承継方法(パスワードの管理方法、アカウントの削除、データの保存方法など)を検討し、遺言書に記載したり(デジタル遺産に関する遺言の法的拘束力には限界がある場合があります)、エンディングノートに詳細を記したりすることが有効です。

デジタル遺産については、こちらを参考にご覧下さい。

・【見落とし注意】ネット銀行・オンライン証券口座の相続対策!遺言書とエンディングノートで家族に安心を

祭祀財産とは?

系譜(家系図)、祭具(仏壇、位牌など)、墳墓(お墓、墓地)など、祖先を祀るために必要な財産のことです。

これらの祭祀財産は、一般的な相続財産(預貯金や不動産など)とは性質が異なり、原則として相続財産分割の対象にはならず、慣習に従って祭祀を主宰すべき人が承継するとされています。

しかし、慣習が明らかでない場合や、相続人間に争いが生じることを防ぐために、遺言書で祭祀承継者を明確に指定することが可能です。祭祀承継者を指定したい場合は、「私の祭祀に関する一切の権利義務は、長男〇〇に承継させる。」のように具体的に記載します。

※お墓の承継問題については、こちらをご覧ください。当事務所の【お墓の手続き相談・代行サイト】へ移動します。

・お墓の相続手続きと手順について解説いたします。

・お墓の承継者問題について解説いたします。

(4)遺言書の保管場所の最終確認【確実な実現のために】

どんなに完璧な内容の遺言書を作成しても、それが遺言者の死後に相続人に発見されなければ、その効力は生じません。また、保管状態が悪ければ、紛失したり、火災等で焼失したり、第三者によって改ざんされたりするリスクもあります。遺言書を作成した後の「保管」も、遺言者の意思を確実に実現するための重要なプロセスです。

遺言書の原本は、最も重要です。自宅で保管する場合、金庫に入れる、耐火性の保管庫に入れるなど、紛失や火災・地震といった災害、あるいは家族による意図しない破棄や改ざんといったリスクから守れる場所を選ぶ必要があります。しかし、自宅での保管には限界があることも事実です。

遺言書を安全な場所に保管しても、その場所を誰にも伝えていなければ、遺言者が亡くなった後に家族が遺言書の存在を知らず、結局発見されないまま相続手続きが進んでしまうという事態になりかねません。

遺言書の存在と保管場所については、遺言執行者に指定した人、あるいは遺言内容を把握しており、遺言者の意思を実現してくれるであろう信頼できる相続人の一人などに、必ず伝えておくようにしましょう。エンディングノートに保管場所を明記しておくことも有効です。

「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の保管に関する問題を解決するための画期的な制度です。法務局の遺言書保管所が、遺言書原本を安全に保管してくれます。これにより、自宅での保管に伴う紛失、改ざん、焼失のリスクを回避できます。

さらに、法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所による「検認)」手続きが不要**となります。検認は、遺言書が偽造や変造されていないかを家庭裁判所が確認する手続きで、通常、自筆証書遺言の相続手続きの前に必須とされ、数週間から数ヶ月かかる場合があります。この検認が不要となることで、相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。

なお、被相続人・相続人の下記の行為により遺言書保管所からの通知が行われます。

- 遺言者が保管申請時にあらかじめ通知対象者(最大3名)を指定しており、かつ、法務官が遺言者の死亡を確認した場合。

- 関係相続人等のうちの誰かが、遺言者の死亡後に、最初に法務局へ遺言書の閲覧等の請求を行った場合。

(5)公正証書遺言の場合の最終確認【公証人のチェック+α】

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思に基づいて作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、最も安全で確実な遺言方式とされています。

公正証書遺言の作成において最も重要なのは、あなたの真の意思や具体的な要望が、公証人に正確に理解され、遺言書の内容に反映されているかどうかです。公証人は法律の専門家ですが、あなたの家族関係、財産状況、そして何よりも「想い」といった個別の事情を全て把握しているわけではありません。

事前の打ち合わせでは、遠慮せずに疑問点を質問し、曖昧な点がないようにしっかりとご自身の言葉で希望を伝えましょう。公証人は、その内容が法的に有効となるように条文化してくれます。打ち合わせに不安がある場合は、事前に行政書士などの専門家に相談して、遺言内容を整理しておくとスムーズに進みます。

公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人の立ち会いが必要です。証人は、遺言者が公証人に対して遺言の内容を述べ、公証人がそれを筆記したものが間違いないことを確認し、署名・押印する役割を担います。証人は誰でもなれるわけではなく、法律によって欠格事由(証人になれない人)が定められています。

具体的には、未成年者、推定相続人および受遺者、並びにこれらの者の配偶者および直系血族などは証人になることができません。これらの欠格事由に該当する人が証人になった場合、公正証書遺言が無効となる可能性があります。証人を誰に依頼するか、事前に確認しておくことが重要です。適切な証人が見つからない場合は、公証役場に紹介してもらうか、行政書士などの専門家に証人を依頼することも可能です。

公正証書遺言が完成したら、公証人から遺言書の原本は公証役場で保管されます。遺言者には、遺言書の正本(せいほん)または謄本(とうほん)が交付されます。この交付された正本または謄本を受け取ったら、必ずその場で、あるいは持ち帰ってから、記載内容に間違いがないか十分に確認してください。

特に、財産の表示や人名の漢字などに誤りがないか、ご自身の意図した通りの内容になっているかを確認することが重要です。万が一、誤りがあった場合は、公証人に連絡して訂正の手続きについて相談する必要があります。

公正証書遺言の最大のメリットの一つは、原本が公証役場で厳重に保管されることです。これにより、紛失、改ざん、焼失といったリスクを完全に回避できます。遺言者ご自身で原本を保管する必要はありません。公証役場での保管は、原則として遺言者が存命中は秘密にされ、遺言者の死後に相続人などが請求することで遺言書の存在を知ることができるようになります。

原本が公証役場で保管されていることを確認し、交付された謄本(または正本)を大切に保管しておきましょう。

※公正証書遺言の詳細は、こちらをご覧ください。

・公正証書遺言とは?作成するメリットは?解説いたします。

2.【重要】2025年 遺言書に関する法改正のポイント(予定)

遺言書制度は、社会や技術の変化に合わせて見直しが進められており、利用者の利便性向上などを目的とした更なる法改正が検討されています。特に、2025年に向けて、遺言書に関する重要な制度改正が行われる可能性があります(※法改正の内容や施行時期は、今後の国会審議等により変更される可能性があります)。

現在、法務省の法制審議会民法(遺言関係)部会などにおいて、専門的な議論が継続的に行われています。その主な検討内容としては、以下のような点が挙げられます。

- 新しい遺言書の作成・保管方法(デジタル化など):特に、パソコンやスマートフォンなど、紙を使わない方法で遺言書を作成したり、インターネット上の安全な場所に保管したりできないか、検討が進められています。これは、今の自筆で書く方法と比べて、遺言書の作成や内容の変更(書き直しや訂正にあたる行為)が、現在よりもより簡便かつ安全に行えるようになる可能性が探られています。

- 遺言検索システムの更なる使いやすさ向上など:法務局での遺言書保管制度とも連携しつつ、遺言書の存在や内容を関係者が確認しやすくするための検索機能や情報連携の仕組みの改善なども検討の対象になっています。

これらの議論は、法制審議会民法(遺言関係)部会などの議事録や会議資料といった、法務省のウェブサイトで公開されています。

・法制審議会-民法(遺言関係)部会 ⇒ https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

注意点: 上記は現時点(2025年4月)での議論内容や見通しであり、法改正として具体的にどのような内容が実現し、いつ施行されるかは未定です。最終的な法改正の内容は、今後の検討や国会での審議を経て決定されます。最新の情報は、法務省のウェブサイトや専門家にご確認ください。

3.後悔しない遺言書作成のために|専門家からのアドバイス

ここまで、遺言書作成における様々なチェックポイントを見てきましたが、正直なところ、これらを全てご自身だけで完璧に行うのは容易なことではありません。特に、形式に関する厳格なルール、遺留分への配慮、複雑な財産内容の把握、そして何よりも将来の相続人間の感情的な側面への配慮など、専門的な知識と経験が不可欠な要素が多く含まれています。

せっかく時間と労力をかけて遺言書を作成しても、形式の不備で無効になってしまったり、内容が原因でかえって相続争いを引き起こしてしまったりすれば、それほど残念なことはありません。あなたの「想い」を確実に実現し、残されたご家族が円満に手続きを進められるようにするためには、専門家のサポートを活用することが、結果的に最も「失敗しない」ための確実な道筋となります。

行政書士、弁護士、司法書士、税理士といった各分野の専門家は、遺言書に関する最新の法令知識、豊富な実務経験、そして様々なご家族のケースに触れてきた知見を持っています。

行政書士:遺言書の作成支援、遺産分割協議書の作成など、法務書類の作成や手続きのサポートを得意としています。遺言者の意思を正確に汲み取り、法的に有効な遺言書を作成するためのアドバイスや、公正証書遺言の作成サポート(公証役場との調整、必要書類の準備など)を行います。

弁護士:相続に関する紛争解決の専門家であり、遺留分トラブルへの対応策や、複雑な利害関係が絡む場合の遺言内容のアドバイス、遺言無効の争いに関する対応などが可能です。

司法書士:不動産の相続登記や、家庭裁判所への手続き(相続放棄、限定承認、遺言執行者選任申立てなど)の専門家です。

税理士:相続税に関する専門家であり、相続税の試算や相続税対策に関するアドバイスを行います。

これらの専門家と連携することで、法的に有効な遺言書作成はもちろんのこと、将来の相続税対策、紛争予防策まで含めた、あなたの状況に最適な「オーダーメイド」の遺言書を作成することが可能になります。ご自身の状況に合わせて、どの専門家に相談すべきかを検討するか、まずは幅広い相談に応じられる専門家(行政書士など)に相談してみることをお勧めします。

4.まとめ:あなたの想いを未来へ繋ぐために

遺言書作成は、決して「死」を意識するネガティブな行為ではありません。むしろ、それはあなたの人生を肯定し、これまで築き上げてきた大切なものを守り、愛する人々への感謝と配慮を示すための、未来に向けたポジティブな準備です。

自筆証書遺言の厳格な形式、遺言能力の重要性、遺留分や廃除といった複雑なルール、デジタル遺産や祭祀承継者といった現代的な課題、そして保管方法や2025年に控える法改正など、遺言書作成には多くの注意点が存在します。この記事でご紹介した「完全攻略」チェックリストが、あなたがこれらのポイントを網羅的に確認し、不備のない遺言書を作成するための強力な羅針盤となることを願っています。

しかし、もし少しでも不安を感じたり、ご自身の状況が複雑だと感じたりした場合は、迷わず専門家にご相談ください。専門家は、あなたの「想い」を丁寧に聞き取り、それを法的に有効な「言葉」に落とし込み、将来のリスクを最大限に排除するためのサポートを提供します。

あなたの遺言書が、法的に有効な形で、あなたの「想い」を正確に、そして円滑に、大切な未来へと繋ぐための一助となれば幸いです。

※葛飾区にお住いの方は、是非こちらもご覧ください。

・葛飾区で遺言書作成をお考えの方へ|相談無料・公証役場手続きもサポート

・葛飾区での相続相談と手続代行サービス|専門家による安心サポート

»» 次の記事:孫に「想い」と「財産」を遺す確実な方法 ~行政書士解説~ »»

«« 前の記事:ネット銀行・証券口座の相続対策| 遺言書とエンディングノート ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)