・遺言書の作成をお考えの場合、どのような種類があり、どれを選べばよいのか迷われる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類について、それぞれの特徴や作成する手順、どの遺言書を選べは良いか?など詳しく解説します。

ご自身やご家族の状況に応じて、最適な遺言書を選ぶための参考にしてください。

1.遺言書の種類とその特徴

遺言書には3つの種類があり、それぞれに特徴や作成方法が異なります。遺言者の希望や状況に応じて適切な種類を選択することが重要です。

(1)自筆証書遺言書

自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、押印することで作成する遺言です。最も手軽に作成できる方法ですが、要件を満たさないと無効になる可能性があるため注意が必要です。

自筆証書遺言は、公証役場を利用する必要がないため、作成にかかる費用がかかりません。ただし、遺言書の書き方がわからない場合などは、後のトラブルを避けるために専門家へ相談する費用が必要になることもあります。

遺言者が自ら書くため、第三者に内容を知られることがありません。ただし、遺言書の存在自体を誰にも伝えていない場合、相続人が見つけられない可能性もあります。

自筆証書遺言は、法律で定められた要件を満たしていないと無効になります。特に、全文を自筆で書くことや、日付・氏名の記載を忘れないことが重要です。

自宅などで保管するため、遺言書が紛失したり、第三者により改ざんされるリスクがあります。このリスクを避けるため、法務局の保管制度を活用するのも一つの方法です。

遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。これにより、遺言書の形式面を確認し、相続人にその存在を周知します。

※民法改正により、自筆証書遺言の要件が一部緩和されております。(財産目録ワープロ作成等)

※法務局における遺言書保管制度により遺言書の検認が不要になりました。(※法務局保管の場合)

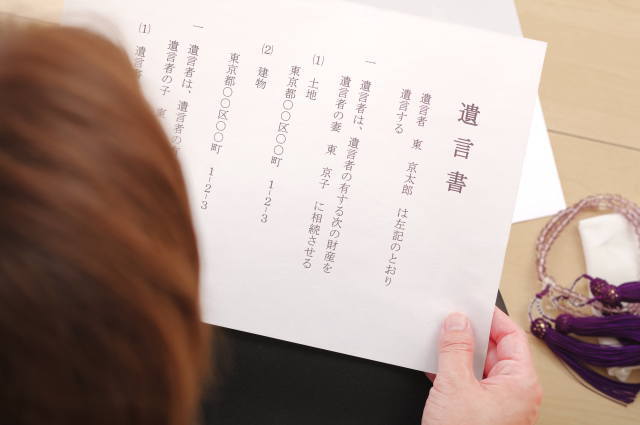

(2)公正証書遺言書

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言です。公証人が関与するため、内容の法的確実性が高く、偽造や紛失のリスクもありません。

公証人が遺言の内容を確認し、法律に則った形式で作成するため、不備によって無効になる可能性が低くなります。

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるため、第三者による偽造や紛失のリスクがありません。

遺言を作成する際、利害関係のない証人2名の立会いが必要です。証人の選定には注意が必要で、相続人やその配偶者は証人にはなれません。

公証役場での手数料が発生し、財産の内容によっては金額が増加することもあります。また、証人を依頼する場合は別途費用が発生する可能性があります。

(3)秘密証書遺言書

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人2名の前で遺言の存在のみを証明する方式の遺言です。実際には、手続きが煩雑なため、秘密証書遺言書を作成される方は少ないといえます。

遺言者が作成し、封筒に封印するため、遺言内容を誰にも知られることなく遺すことができます。

公証人が遺言書の存在を証明するため、自筆証書遺言よりも証拠能力が高くなります。

自筆証書遺言と同様に、遺言者が自身で作成するため、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。

遺言書は公証役場で保管されず、遺言者が管理することになります。そのため、紛失のリスクに注意が必要です。

自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

2.遺言書の作成方法と必要書類

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれの作成方法と必要書類について詳しく解説します。遺言書をスムーズに作成し、法的に有効なものとするために、ぜひ参考にしてください。

(1)自筆証書遺言書の作成手順と必要書類

自筆証書遺言書をご自身で作成される場合の手順・必要書類について解説いたします。

《 作成手順 》

遺言者は、遺産の分割方法や、相続人を指定する内容を事前に考えておく必要があります。また、遺言執行者や祭祀承継者も誰に任せるか合せて考えておきましょう。

紙に遺言内容を自筆で書きます。パソコンやタイプライターを使用して作成した遺言書は無効となります。(財産目録は除く。)

遺言書には日付と署名が必要です。日付が不明確だと、遺言書の効力が認められない場合がありますので、作成した日付を正確に記載します。

認印でも構いませんが、押印が必要です。遺言書が自筆で作成されていることを確認するため、重要な部分となります。

自筆証書遺言書は自宅で保管できますが、紛失や改ざんのリスクを避けるため、法務局に保管してもらうことができます。法務局に保管すると、遺言書の検認が不要となります。

《 必要書類 》

特定の財産を相続させる場合、その財産が特定出来る様に正しく記載します。その為、不動産登記簿謄本や銀行の通帳などを用意して上で作成しましょう。

(2)公正証書遺言書の作成手順と必要書類

公正証書遺言書の作成手順と必要な書類については下記になります。

《 作成手順 》

公正証書遺言を作成するには、公証役場に事前に予約を取ります。予約時には、遺言書の内容や証人の選定を事前に決めておくとスムーズです。

公証人に自分の遺言内容を伝えます。公証人は内容を法的に適切かどうか確認し、遺言書の文面を作成します。

公証人とともに証人2人以上の立会いのもとで遺言書を作成します。

公証人が作成した遺言書に、遺言者および証人が署名し、押印します。この段階で、遺言書が正式に成立します。

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。これにより、紛失や改ざんのリスクが避けられます。

《 必要書類 》

- 遺言者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)又は、運転免許証、マイナンバーカードなど。

- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(除籍謄本)

- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書(課税明細書)※不動産

- その他、預金通帳の写し、株や証券に関する書類など。

(3)秘密証書遺言書の作成手順と必要書類

秘密証書遺言書の作成手順と必要な書類については下記になります。

《 作成手順 》

自筆またはパソコンを使って遺言書を作成し署名押印します。内容については他人に知られることはありません。

作成した遺言書を封筒に入れ封をし、遺言書に押印した印で封印します。

封をした状態で公証人に持ち込みます。公証人が封紙上に日付、遺言者の申述を記載し、その封紙に遺言者、証人2人が署名押印します。

公証役場には、原本は保管されません(封紙のみ保管)。ご自身で遺言書を保管する必要があります。

3.どの遺言書を選べば良いか? ケース別の選び方

遺言書の形式を選ぶ際には、遺言者の状況や希望、遺産の種類、相続人の関係性などを考慮する必要があります。以下のケース別に、それぞれ適した遺言書を紹介します。

ケース1:できるだけ費用をかけずに遺言書を作成したい

- 費用を抑えられる:公証役場を利用しないため、作成に費用がかからない。

- 自分一人で作成可能:証人や公証人を必要としないため、思い立ったらすぐ作れる。

- 法務局で保管すれば紛失・改ざんリスクが低減:ただし、通常の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。

費用を抑えつつ、自分で手軽に遺言を残したい場合は自筆証書遺言が適しています。ただし、法的リスクを避けるためにも、法務局の保管制度を利用することをおすすめします。

ケース2:確実に法的効力を持たせ、トラブルを防ぎたい

- 公証人が関与するため無効リスクがほぼない:法律の専門家が確認して作成するので安心。

- 家庭裁判所の検認が不要:相続開始後、すぐに遺言を執行できる。

- 原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がない。

法的に確実な遺言を作成し、相続人同士のトラブルを防ぎたい場合は公正証書遺言が最適です。多少の費用はかかるものの、安心して財産を託すことができます。

ケース3:遺言内容を家族や関係者に知られたくない

- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。

- 遺言書が封印されるため、改ざんのリスクがない。

- ただし、家庭裁判所の検認が必要であり、内容の不備があると無効になるリスクがある。

遺言の内容が公開されることなく、秘密裏に作成したい場合は秘密証書遺言が適しています。ただし、内容に不備があった場合のリスクを避けるため、慎重に作成することが求められます。

ケース4:不動産や預貯金など、多くの財産を持っている

- 財産の分配を明確にしやすい:公証人が内容を整理し、適切な表現で遺言を作成。

- 遺言執行者を指定することでスムーズに相続手続きが進む。

- 特に不動産を相続させる場合、公正証書遺言なら確実。

多くの財産を持っている場合、特に不動産の相続を確実にするためには、公正証書遺言が最も適しています。相続手続きの円滑化を図るためにも、遺言執行者の指定を行うことが重要です。

ケース5:相続人同士の関係が良くなく、相続争いのリスクが高い

- 遺言内容の信頼性が高く、相続トラブルを未然に防ぎやすい。

- 遺言の執行を遺言執行者に任せることで、公平かつスムーズな手続きを実現。

- 公証人の関与があるため、相続人による無効主張が困難。

相続人間の争いを避け、円滑な相続を実現するためには、公正証書遺言が最適です。特に遺言執行者を指定することで、公平な分配が可能となり、トラブルを回避しやすくなります。

ケース6:認知症などのリスクがあり、将来の判断能力が不安

- 判断能力がしっかりしているうちに公証人の前で作成しておくことが重要。

- 認知症が進行すると、遺言を作成できなくなる可能性がある。

- 成年後見制度と組み合わせて相続対策を考えるのも有効。

認知症のリスクがある場合、早期に公正証書遺言を作成することが重要です。判断能力が確保されているうちに手続きを進めることで、将来的なトラブルを避けることができます。

4.遺言書作成にかかる費用

遺言書作成に掛かる費用は、どの形式を選択するかにより異なります。それぞれ掛かる費用について解説させて頂きます。

(1)自筆証書遺言書

作成費用:ご自身で作成する為、基本的には費用は発生しません。但し、遺言書を正確に作成する為に取得する、不動産登記簿謄本(1通600円)などの費用は掛かります。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、申請手数料として1件3,900円が必要になります。

(2)公正証書遺言書

公正証書遺言書を作成する場合は、公証人の手数料などが必要になります。ここでは主に掛かる費用を解説させて頂きます。

- 5百万円を超え1千万円以下:1万7千円

- 1千万円を超え3千万円以下:2万3千円

- 3千万円を超え5千万円以下:2万9千円

- 5千万円を超え1億円以下:4万3千円

※上記金額に1万1千円が加算されます

- 1億円を超え3億円以下:4万3円に超過額5千万円までごとに1万3千円を加算した額

遺言書の枚数に応じて発行手数料(1枚250円)、公証人に出張して貰う場合は、割増加算がなどの費用が必要になります。その他、証人手数料など。

(3)秘密証書遺言書

秘密証書遺言書を作成する場合は、公証人の手数料11,000円が必要になります。その他、証人手数料なども必要になります(証人を他者に依頼する場合)。

5.遺言書の種類と特徴 まとめ

遺言書の3つの特徴などについて、まとめさせて頂きました。実際にご相談頂く遺言書は、公正証書遺言書のご相談が一番多くなっております。

公正証書遺言書は、公証人が関わり、証人2人の立会いのもと作成されます。内容についても公証人のチエックが行われますので、最も安心感があり、確実性があるものが公正証書遺言書といえます。また、原本も公証役場に保管されますので、紛失などの心配もありません。

一方、自筆証書遺言書は、その手軽さから作成される方が多い遺言書です。しかし、法的な効力を発生させるには、内容を明確に記載し署名押印を行うなどの決まりがあります。実際にご相談頂き、自筆証書遺言書を拝見させて頂く機会がありますが、内容が不明確なものや署日付、署名など未記載のものもありました。

せっかく作成されたのに、有効なものとは言えない場合があります。もし、ご自身で作成することに不安がある場合は、当事務所にお気軽にご相談頂ければと思います。

»» 次の記事:遺言書(自筆)の作成方法と書き方について »»

«« 前の記事:遺言書を残した方が良い方は? ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)