・財産は形を変えている?広がるデジタル金融資産

現金を手で数える機会が減り、お店での支払いもスマートフォン一つで完了する時代。私たちの「財産」も、その形を大きく変えています。

メガバンクの支店に足を運び、通帳記入をする代わりに、ネット銀行のアプリで残高を確認する。紙の株券を持つ代わりに、オンライン証券口座でいつでも取引を行う。これらは、私たちの生活を便利にする一方で、「相続」という場面においては、これまでになかった新たな課題を生み出しています。

1.なぜ見落とされやすい?身近なデジタル金融資産の相続課題

ネット銀行の預金、オンライン証券口座の株式や投資信託、そして電子マネーやポイントといった身近なデジタル金融資産は、物理的な「モノ」がないため、ご家族がその存在自体を知らなかったり、知っていてもログイン情報が分からずに手続きが進められなかったりするケースが多発しています。

これらの資産は、仮想通貨やNFTといった比較的新しいデジタル資産に比べ、多くの方が日常的に利用しているにも関わらず、相続対策が見落とされがちなのが現状です。

「通帳がないから家族に分からないだろう」「少額だから大丈夫だろう」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、いざ相続が発生した際、これらのデジタル資産を巡って、ご家族が多大な時間と労力を費やしたり、最悪の場合、大切な財産が失効してしまったりするリスクは決して低くありません。

このような身近なデジタル金融資産に関する相続トラブルを防ぎ、あなたの築き上げてきた財産を安全かつスムーズに大切な方へ引き継ぐためには、事前の準備が不可欠です。その準備において、法的な効力を持つ「遺言書」と、具体的な情報伝達ツールとしての「エンディングノート」が、非常に重要な役割を果たします。

この記事では、皆さんの身近にあるネット銀行・オンライン証券口座、電子マネー・ポイントといったデジタル金融資産に焦点を当て、なぜ事前の対策が必要なのか、そして遺言書とエンディングノートをそれぞれどのように活用し、連携させることで、これらの身近なデジタル資産の相続を円滑に進めることができるのかを、専門家の視点から分かりやすく解説します。

2.デジタル金融資産とは?ネット銀行・ポイントの相続特性

改めて、私たちが日常的に利用している身近なデジタル金融資産とはどのようなものか、その特徴と相続時の特性を確認しておきましょう。

(1)ネット銀行・オンライン証券口座:見落としがちな特徴

楽天銀行、PayPay銀行、ソニー銀行などのネット専業銀行や、GMOあおぞらネット銀行のようなオンライン支店、そしてSBI証券、楽天証券、マネックス証券などのオンライン証券会社の口座がこれにあたります。

- 物理的な通帳や紙の取引報告書がない、あるいは発行が有料・任意の場合が多い。

- 手続きは基本的にインターネット上のマイページやアプリ、あるいは郵送で行われる。

- ATM手数料や振込手数料が安い、金利が高いなどのメリットがある。

- スマートフォンやパソコンからアクセスし、残高確認や取引を行うのが一般的。

- 故人がこれらの口座を持っていることを、家族が知らないケースが多い。日常的に利用しているサービスでも、家族と共有していない情報であるため、見落とされがちです。

- 口座の存在に気づいても、ログインIDやパスワードが不明な場合、残高の確認すらできません。

- 金融機関によって相続手続きの方法や必要書類が異なり、全てオンラインで完結しない場合もあります。

- 手続きには、戸籍謄本等の様々な書類が必要となり、時間と手間がかかります。

- 長期間利用がない口座は、休眠預金等として扱われ、さらに手続きが煩雑になる可能性があります。

- オンライン証券の場合、株式や投資信託の評価、売却、名義変更など、専門的な知識が必要となる場合があります。

(2)電子マネー・ポイント:相続できる?できない?

スマートフォン決済(PayPay、LINE Pay、d払いなど)、交通系ICカード(Suica、Pasmoなど)、流通系電子マネー(楽天Edy、WAON、nanacoなど)、そして航空会社のマイレージ、ECサイトや各店舗のポイントなども、日常的に利用され、金銭的な価値を持つデジタル資産と言えます。

- 少額決済に利用されることが多く、普段は残高を意識しにくい。

- スマートフォンアプリやカードにチャージして利用する。

- 特定のサービス内でのみ利用できるものが多い。

- 多くのサービスの利用規約において、電子マネーの残高やポイントの相続が認められていません。契約者死亡により、残高やポイントが失効することがほとんどです。

- 一部、相続による引き継ぎを認めているサービスもありますが、所定の手続きが必要です。

- スマートフォンにロックがかかっている場合、アプリ内の残高を確認することすら難しいです。

- 金銭的な価値が小さい場合が多いため、相続手続きの対象として家族が見落としやすい傾向があります。

(3)仮想通貨・NFTなどその他のデジタル資産

ビットコインなどの仮想通貨や、デジタルアートのNFTなどもデジタル資産となります。これらの資産についても相続対策は必要ですが、その特性(価値変動が大きい、秘密鍵の管理が特に重要など)から、別途より専門的な検討が必要となる場合があります。

この記事では、皆さんの身近にある「ネット銀行・オンライン証券口座」と「電子マネー・ポイント」に焦点を当てて解説を進めます。

3.通帳がないからこそ必須!デジタル資産の終活リスク

「通帳がないから家族に気づかれないなら、そのままにしておいてもいいか」と思われる方もいるかもしれません。しかし、これらの身近なデジタル金融資産こそ、事前の終活(遺言書やエンディングノートでの準備)が不可欠なのです。その理由を具体的に見ていきましょう。

(1)資産の存在が家族に知られないリスク

ネット銀行やオンライン証券は、支店を持たず、顧客とのやり取りは主にオンラインやメールで行われます。紙の通帳がないため、故人がこれらの口座を持っていることを、同居している家族ですら知らないケースが非常に多いのです。日常的に利用しているQRコード決済や電子マネーについても、「当たり前すぎて」家族に話していない、ということはよくあります。結果として、大切な資産の存在に家族が気づかないままとなり、長期間放置され、手続きができなくなるリスクが高まります。

(2)ログイン情報が不明で手続きができないリスク

デジタル金融資産にアクセスするためには、ログインIDやパスワードが必須です。さらに、最近は二段階認証を設定しているサービスも多くあります。故人がこれらの情報を家族に伝えていない場合、たとえ口座やサービスの存在に気づいても、残高の確認、送金、解約、払い戻しといった手続きを一切行うことができません。金融機関やサービス提供会社は、セキュリティの観点から、契約者本人以外には基本的にログイン情報を教えません。

(3)金融機関・サービス提供会社の手続き負担リスク

故人の口座であることが判明した場合、金融機関やオンライン証券会社所定の相続手続きが必要です。これは、預金の残高証明の取得、戸籍謄本等の相続関係を証明する書類の提出、遺産分割協議書の作成など、煩雑な手続きを伴います。

これらの手続きはオンラインだけでは完結せず、郵送でのやり取りや、場合によっては電話での確認なども必要となり、ご家族には大きな時間的・精神的負担がかかります。電子マネーやポイントについても、たとえ相続できなくても、アカウントの削除や退会手続きが必要になる場合があります。

(4)電子マネーやポイントの失効リスク

多くの電子マネーやポイントは、利用規約により相続が認められていません。故人の死後、一定期間を過ぎると自動的に失効してしまう規約になっているサービスもあります。少額であっても、故人が貯めた大切な資産が、誰にも引き継がれることなく消滅してしまうことは、ご家族にとって残念なことでしょう。

(5)オンライン証券の価値変動・取引機会損失リスク

オンライン証券口座で株式や投資信託を保有していた場合、相続手続きが完了するまで、原則としてこれらの資産を売却したり、移管したりすることができません。手続きに時間がかかっている間に市場が変動し、資産価値が大きく減少してしまうリスクがあります。また、適切なタイミングで売却益を得る機会を失ってしまう可能性もあります。

(6)デジタル遺品整理の負担増

デジタル資産の利用履歴、電子マネーの利用状況などは、故人のスマートフォンやパソコンの中に情報として残されています。ログイン情報が分からない場合、これらの「デジタル遺品」を確認・整理することが非常に難しくなります。専門の業者にデジタル遺品整理を依頼することも可能ですが、費用がかかります。

(7)税務申告漏れリスク

ネット銀行の預金やオンライン証券口座の株式・投資信託は、相続税の課税対象となる相続財産です。その存在が把握できていない場合、相続税の申告漏れに繋がり、加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

これらのリスクを避けるためには、「自分が死んだ後、家族がネット銀行やオンライン証券口座、電子マネー・ポイントの存在に気づき、安全かつ確実に必要な手続きを行えるように、必要な情報を伝え、法的な手配をしておくこと」が極めて重要です。そのための有効な手段が、遺言書とエンディングノートの活用なのです。

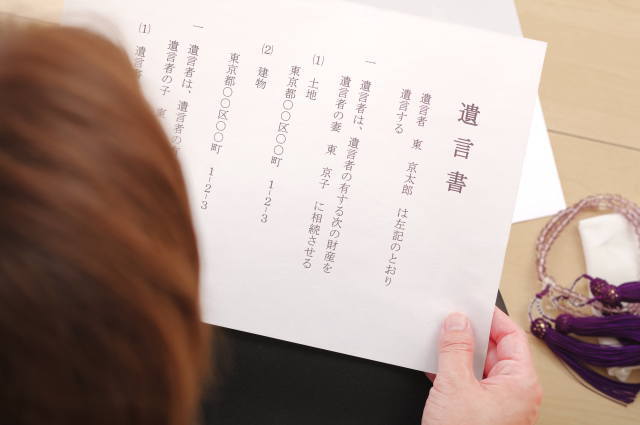

4.法的な効力で安心を!遺言書でデジタル資産を遺す方法

遺言書は、あなたの財産を誰に、どのように遺すかを法的に有効な形で定める重要な手段です。特に、ネット銀行やオンライン証券口座のように、比較的大きな金額が保管されている可能性のある資産については、遺言書での明確な指定が、相続手続きの円滑化とトラブル防止に繋がります。

(1)遺言書に記載すべきデジタル資産の情報

ネット銀行やオンライン証券口座を遺言書で指定する場合、後々どの口座かを特定できるよう、以下の情報を具体的に記載することが非常に重要です。

「〇〇銀行インターネット支店」「□□証券」など、正確な名称を記載します。

「〇〇支店」などの支店名(ネット支店名)及び口座の種類「普通預金」「定期預金」「投資信託口座」など記載します。

口座番号や、オンライン証券会社から付与されるお客様コードなど、その口座を特定するための固有の番号を正確に記載します。

- 「私の有する〇〇銀行インターネット支店の普通預金一切を、妻〇〇に相続させる。」

- 「私の有する□□証券の口座にある全ての株式を長男△△に相続させる。」

- 「私の有する△△銀行の定期預金(口座番号□□□□)のうち、金〇〇万円を次女◇◇に相続させる。」

このように、どの金融機関・口座にある資産を、誰に、どのような形で引き継がせるかを明確に指定します。

(補足)電子マネー・ポイントについて:

電子マネーやポイントは、前述の通り、多くのサービスで相続が認められていません。遺言書で個別に指定しても、サービス提供会社の規約により実現できない可能性が高いです。金銭的な価値が大きい場合は、遺言書で言及することも考えられますが、一般的には遺言書で個別に指定するよりも、後述するエンディングノートで情報として残す方が現実的です。

(2)遺言執行者の指定と役割

ネット銀行やオンライン証券口座を含む遺言全体の執行を円滑に進める上で重要となるのが、「遺言執行者」の存在です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有します。

遺言書で遺言執行者を指定することで、遺言者は自身の意思が確実に実現されることを期待できます。遺言執行者は、デジタル金融資産を含む相続財産の調査、管理、および遺言に基づく承継手続きなど、遺言の執行に必要な広範な権限を行使します。特にデジタル金融資産のような新しい財産については、遺言執行者の権限を明確にしておくことで、相続手続きの円滑化に繋がることが期待されます。

遺言執行者は、ご家族を指定することも、弁護士、行政書士といった専門家を指定することも可能です。ご家族であれば費用はかかりませんが、複雑な手続きの負担や他の相続人との調整が必要になる場合があります。専門家であれば費用はかかりますが、手続きに精通しており、中立的な立場でスムーズな執行が期待できます。

特にデジタル資産のように手続きが複雑なケースでは、専門家に依頼するメリットが大きいと言えるでしょう。

(3)パスワードを遺言書に書いてはいけない理由と安全な情報管理の考え方

ネット銀行やオンライン証券口座、仮想通貨ウォレットなど、デジタル資産にアクセスするためには、ログインIDやパスワード、秘密鍵といった機密情報が不可欠です。これらの情報がなければ、たとえ遺言書でデジタル資産の承継者が指定されていても、実際にその資産を動かしたり、内容を把握したりすることが極めて困難になります。

しかし、遺言書を作成する際に、これらの重要な機密情報を遺言書そのものに直接記載することは、セキュリティとリスク管理の観点から、推奨できません。 その理由は多岐にわたります。

自筆証書遺言を自宅で保管される場合、紛失や盗難のリスクがゼロではありません。また、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認手続きを経る際、パスワード情報が相続人に漏洩してしまう危険性があります。

万が一、パスワード情報が一部の相続人などの手に渡ってしまった場合、あなたのデジタル資産が意図しない形で操作される可能性があります。

具体的には、ネット銀行口座から預金が勝手に引き出される、オンライン証券口座の有価証券が無断で売却される、といった深刻な被害に繋がる可能性があります。アカウント自体を削除されてしまうといった悪質なケースも考えられます。

特に、パスワードが記載された遺言書を特定の相続人が発見し、他の相続人に無断でデジタル資産を操作するといった事態は、他の相続人からの信頼を失い、後々の紛争の火種となり得ます。一度デジタル資産が不正に持ち出されてしまうと、その回復は困難となる場合があります。

(4)確実な遺言書はこれ!公正証書遺言のメリット

遺言書の主な形式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、ネット銀行やオンライン証券口座といった新しい財産を正確かつ確実に指定するためには、公正証書遺言が最も安心できる方法と言えます。

公証役場で公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。公証人は法律の専門家であり、財産の特定や遺言内容の表現についてアドバイスを受けながら作成できるため、ネット銀行やオンライン証券口座のような特定の難しい財産についても、正確な内容で作成できます。費用はかかりますが、その確実性のメリットは大きいです。

手軽に作成できますが、形式不備で無効になったり、内容が不明確になったりするリスクがあります。ネット銀行やオンライン証券口座のように、金融機関名や口座番号の正確な記載が求められる財産を指定する場合、特に注意が必要です。なお、法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクは減らせます。

相続手続きを円滑に進め、ご家族の負担を減らすためにも、ネット銀行やオンライン証券口座といったデジタル金融資産を遺言書で指定する際は、公正証書遺言の活用や、行政書士などの専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

5.「どこに何がある?」エンディングノートで残すデジタル資産情報

エンディングノートは、法的な効力はありませんが、ご自身の希望や大切な情報を自由に書き残すことができる非常に有用なツールです。特に、ネット銀行・オンライン証券口座、そして電子マネー・ポイントに関する「アクセス方法」や「具体的な手続きのヒント」といった、遺言書には書きにくい情報を家族に伝える上で、エンディングノートは大きな力を発揮します。

(1)エンディングノートに書くべき具体的な情報リスト

エンディングノートには、以下の情報を具体的に、かつ分かりやすく記載しましょう。後でご家族がこの情報を見て、次の行動に移れるように書くことがポイントです。

例:「ネット銀行:〇〇銀行インターネット支店」「オンライン証券:□□証券」「電子マネー:PayPay」「ポイント:楽天ポイント」のように、一覧にしておくと家族が全体像を把握しやすくなります。利用している金融機関やサービス名を特定するための情報(URL、登録メールアドレスなど)も重要です。

- サービス名:例)〇〇銀行、□□証券、PayPay

- 種類:例)普通預金、投資信託口座、QRコード決済、ポイント

- ログインID、登録メールアドレス、ユーザーネーム、会員番号など :アカウントを特定するための情報です。

- パスワードや秘密鍵の安全な記録・共有方法への誘導: エンディングノートにパスワード自体を直接書くことは、情報漏洩リスクが非常に高いため絶対に避けましょう。

- 問い合わせ先やサポート情報:各金融機関やサービス提供会社のカスタマーサポートの連絡先や、相続手続きに関するウェブサイトのアドレスなどを記載しておくと、ご家族が困ったときに役立ちます。

(2)エンディングノートを家族に見つけてもらうには?

作成したエンディングノートは、ご家族がその存在に気づき、必要な時にいつでも内容を確認できる場所に保管することが非常に重要です。

- 自宅の分かりやすい場所(リビングの本棚、書斎の引き出しなど)。ただし、あまりにも人目に触れる場所は避け、プライバシーに配慮しましょう。

- 金庫や貸金庫(ただし、ご家族が開けられるように、鍵の保管場所や手続き方法を明確にしておく必要があります)。

- 信頼できるご家族や、遺言執行者に指定した専門家などに預ける。

- エンディングノートを作成したこと、そして保管場所を、信頼できるご家族に明確に伝えておくことが最も確実です。

- 遺言書の中でエンディングノートの存在と保管場所を指示しておくことも有効です。「私のデジタル資産に関する具体的な情報及びパスワード管理方法は、別途作成したエンディングノートに記載し、〇〇に保管してあります。」のように記載します。

エンディングノートは、法的な強制力はありませんが、あなたの身近なデジタル金融資産に関する情報を家族にスムーズに伝え、死後の手続きの負担を大きく軽減するための、愛情のこもった「取扱説明書」のようなものです。

6.遺言書とエンディングノート、両方使うと最強!連携術

デジタル金融資産、特にネット銀行やオンライン証券口座のように、法的な手続きが伴う資産の終活においては、法的な効力を持つ遺言書と、情報伝達に優れたエンディングノートを「連携」させて活用することが、最も効果的で安心できる方法です。

(1)遺言書とエンディングノートの役割と違い

・遺言書

「誰に」「どの財産を」「どのように」承継させるかという、法的な強制力のある意思表示を行うためのものです。ネット銀行の預金やオンライン証券の株式の所有権の移転など、法的な手続きの根拠となります。

・エンディングノート

法的な効力はありませんが、財産の詳細情報、アクセス方法のヒント、手続きに関する具体的な指示、家族へのメッセージなど、遺言書では書ききれない、あるいは書くべきでない情報を自由に記載するためのものです。情報伝達に特化したツールです。

(2)併用で相続手続きがスムーズに!

遺言書でネット銀行やオンライン証券口座の預金・有価証券の承継者を明確に指定し、その法的な根拠を確立します。例えば、「私の有する〇〇銀行インターネット支店の普通預金一切を妻〇〇に相続させる」と遺言書に記載します。

一方、エンディングノートには、その遺言書の内容を実現するために必要な、〇〇銀行インターネット支店に関する具体的な情報(支店名、口座番号、ログインIDなど)や、パスワード管理場所といった付随的な情報を記載します。

このように両方を併用することで、以下のメリットが得られます。

- 法的な安定性: 遺言書により、ネット銀行やオンライン証券口座に関する承継の意思が法的に守られ、ご家族間の争いを防ぎます。

- スムーズな手続き: エンディングノートに具体的な情報があることで、遺言執行者やご家族が迷うことなく口座の存在を把握し、アクセスし、必要な手続き(解約、名義変更、払い戻し、株式売却など)を進めることができます。

- 意思の正確な伝達: 遺言書では形式的に定め、エンディングノートでその背景にある思いや具体的な指示を伝えることで、あなたの意思をより正確にご家族に伝えることができます。

(3)具体的な連携方法のアイデア

「私のネット銀行口座及びオンライン証券口座に関する詳細情報並びにパスワード管理方法は、別途作成したエンディングノートに記載し、自宅の書斎の引き出しに保管してあります。遺言執行者は、このデジタル資産に関する遺言の執行にあたっては、このエンディングノートを参照の上、遺言の執行に必要な一切の手続きを行ってください。」のように記載します。

エンディングノートにも「私の相続に関する法的な意思は、〇〇年〇月〇日付で作成した公正証書遺言に記載しており、〇〇公証役場に原本が保管されています。」のように記載しておくと、ご家族が遺言書の存在を見落とすリスクを減らせます。

遺言執行者に指定した専門家(行政書士など)にあらかじめエンディングノートの存在と保管場所を伝えておき、必要に応じて確認してもらえるように手配しておくと、さらにスムーズです。

このように、遺言書とエンディングノートは互いを補完し合う関係にあります。特に、身近でありながら物理的な存在がないため見落とされがちなネット銀行やオンライン証券口座といったデジタル金融資産については、両方を上手に活用することが、後々のトラブル回避と円滑な手続きに繋がる鍵となります。

7.これで安心!デジタル資産の終活で押さえるべき注意点

ネット銀行やオンライン証券口座、電子マネー・ポイントといった身近なデジタル金融資産に関する終活を成功させるためには、いくつかの注意点があります。また、必要に応じて専門家のサポートを得ることも非常に有効ですし、ご自身の状況に合わせたパスワード管理方法を選択することが重要です。

(1)パスワードはこう守る!安全な管理方法

サービスごとに異なる、複雑で推測されにくいパスワードを設定し、それを一元管理できるパスワードマネージャーを利用します。マスターパスワードのみを記憶するか、安全な場所に記録・保管します。

紙媒体に記録したり、暗号化した上でUSBメモリなどの外部記憶媒体に保存したりして、ネットワークから切り離した場所で保管します。特に仮想通貨の秘密鍵など、オフラインでの管理が推奨される情報もあります。ただし、紛失や物理的な劣化、火災などのリスクも考慮が必要です。

遺言執行者や、心から信頼できる家族に、パスワード情報を含む機密情報を安全な方法( 貸金庫など)で託し、あなたが亡くなった後に開封してもらう方法です。託す相手と方法を明確にしておく必要があります。

パスワードなどを記録した媒体や、パスワードマネージャーのマスターパスワードを記録したものを貸金庫に保管する方法です。貸金庫の契約方法や、死後にご家族が開けられるように手続きしておく必要があります。

一部の金融機関やIT企業は、契約者の死後にデジタル資産に関する情報を遺族に引き継ぐためのサービスを提供しています。このようなサービスの利用も検討できます。

どの方法を選択する場合も、その「保管場所」と「アクセス方法のヒント」を、遺言書(遺言執行者への指示として)やエンディングノートに記載しておくことが重要です。

(2)利用規約も確認!最新情報のチェック

利用しているネット銀行、オンライン証券、電子マネー、ポイントサービスなどの利用規約を一度確認し、死亡時の取り扱いに関する規定がどうなっているかを把握しておきましょう。特に、電子マネーやポイントの相続可否、口座凍結のタイミング、手続きに必要な書類などが記載されています。規約が想定と異なる場合は、遺言書やエンディングノートでの指示内容を調整する必要があります。

デジタル金融資産の種類や量は、日常的に変動します。新しい口座を開設したり、利用しなくなったりすることもあるでしょう。一度遺言書やエンディングノートを作成したら終わりではなく、定期的に(例えば年に一度など)内容を見直し、保有資産の情報、ログイン情報、パスワード管理方法などを最新の状態に更新することが重要です。

(3)相続税のことも忘れずに

ネット銀行の預金やオンライン証券口座の株式・投資信託は、相続税の課税対象となる相続財産です。これらの資産を正確に把握し、評価する必要があります。金融機関から残高証明書や取引残高報告書を取得する必要があり、手続きには手間がかかります。

相続税の計算や申告は複雑な場合が多いため、税理士に相談することをお勧めします。遺言書作成の段階で、税理士とも連携しておくと、税務も考慮した遺言を作成できます。

(4)一人で悩まない!専門家活用のメリット

デジタル金融資産に関する終活は、従来の相続に加えて専門的な知識が必要となる場合があります。特に、ネット銀行やオンライン証券口座のように、法的な手続きが伴う資産については、専門家への相談を検討することで、より確実で安心な準備を進めることができます。

遺言書作成に関するアドバイス、公正証書遺言作成のサポート、財産目録作成支援など、遺言に関する手続き全般をサポートできます。また、遺言執行者として、遺言の執行に必要な相続財産の調査、管理、および遺言に基づく承継手続きなどを行うことが可能です。デジタル資産に関する知識を持つ行政書士を選ぶと良いでしょう。

デジタル金融資産を含む相続財産の評価、相続税の計算、相続税申告書の作成・提出を行います。相続税に関する専門家として、税務の観点からのアドバイスを得られます。

相続に関する法的な紛争予防や解決、複雑な案件の遺言書作成、遺言執行者としての業務などを行います。すでに相続人間でトラブルの可能性がある場合などに相談すると良いでしょう。

ご自身の保有するデジタル資産の種類や量、相続関係の複雑さ、ご家族の状況などに応じて、どの専門家に相談すべきかは異なります。まずは行政書士など、遺言・相続全般に関する知識を持つ専門家に相談し、どのような専門家のサポートが必要かアドバイスをもらうのが良いでしょう。

8.大切な家族のため、デジタル資産の終活を始めましょう

ネット銀行やオンライン証券口座、電子マネー・ポイントといった身近なデジタル金融資産は、私たちの生活に溶け込んでいますが、その「終活」については、まだ意識が行き届いていない方も多いかもしれません。これらの資産に関する事前の準備を怠ると、残されたご家族に思わぬ負担やトラブルをもたらす可能性があります。

あなたの身近なデジタル資産の存在や、それに込めた思いを、しっかりとご家族に伝えること。そして、それらをどのように引き継いでもらいたいかという意思を、遺言書やエンディングノートという形で明確に残すこと。これは、ご自身の財産を守るだけでなく、何よりも残される大切なご家族への深い愛情と配慮の証です。

この記事でご紹介した内容が、あなたの身近なデジタル金融資産に関する終活を始めるための一助となれば幸いです。

もし、ネット銀行・オンライン証券口座を含むデジタル資産に関する遺言書作成や相続手続きについて、ご不安やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適なサポートを提供させていただきます。

»» 次の記事:【2025年版】遺言書作成!失敗しないチェックリスト »»

«« 前の記事:遺言書で寄付はどうやるの?具体的な方法を徹底解説 ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)