遺言書は、亡くなった後に自分の意思を反映させるための重要な文書です。遺言書を作成することで、財産の分割方法や相続人を指定することができます。

しかし、遺言書に記載する内容には法律的効力を持つものと持たないものがあり、適切な書き方や注意点を把握することが重要です。

この記事では、遺言書作成の基本的な知識から、法律上効果を持つ内容、遺言書作成時の注意点、さらにトラブルを避けるためのアドバイスや保管方法に至るまで、詳しく解説します。

1.遺言書に記載できる内容と法律的効力

遺言書に記載する内容は、基本的に自由です。つまり、遺言者は自分の意思を反映させた内容を記載できますが、すべての内容が法的効力を持つわけではありません。

法律上の効力を持たない内容

以下の内容は、法的効力を持ちませんが、「付言」として記載することができます。付言は遺族への感謝の気持ちや、遺言者の最後の思いを伝えるために重要です。

例えば、「家族を大切にしてほしい」「お墓を建てないでほしい」といったお願い事は法的には有効ではありません。しかし、遺言書にこれらを書き残すことで、遺族に対して深い思いやりや願いを伝えることができます。こういった記載は遺族にとって大切な心情的メッセージとなります。

「戒名をつけない」「葬儀の形式についての希望」といった精神的な願望や倫理的なリクエストも、法的効力はありませんが、遺族にとって心温まる最後の言葉として機能します。遺族がこれらをどう受け取るかは、遺言書の内容次第ですが、遺言書に心情的なメッセージを残すことは、遺族との関係をより良いものにする可能性もあります。

これらの内容は法的効力を持たないため、必ずしも実行されるわけではありませんが、遺言者の意向を尊重するために役立ちます。付言は、遺族に遺言者の想いを伝えるための大切な手段となり得ます。

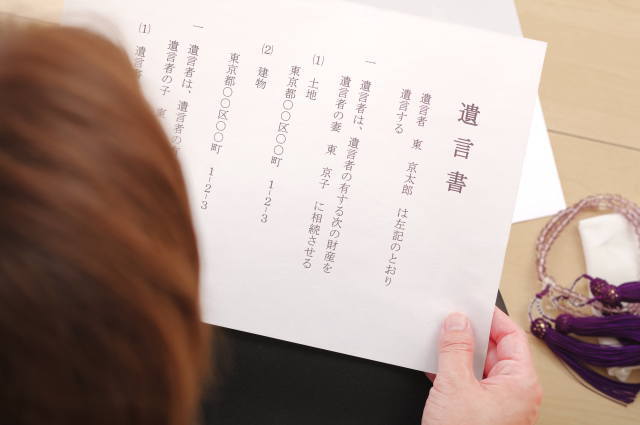

2.遺言書で法律上効力を持つ内容

一方で、遺言書で法律的効力を持つ内容にはいくつかの項目があります。これらは、相続手続きや財産分配に直接影響を与えます。

(1)認知

婚姻外で生まれた子との間に、父親が法的に親子関係を築く行為を認知と言います。これは遺言書でも可能であり、父親が認知しない限り、子は父親の財産を相続することができません。

(2)財産の処分

遺言者は、内縁の妻やお世話になった人々に財産を遺贈したり、慈善団体に寄付することができます。また、遺言者は財産の管理や運用を指定した法人(信託銀行等)に委託することもできます。

(3)未成年後見人・後見監督人の指定

もし未成年の子が残された場合、その子の生活や財産を管理する後見人を遺言書で指定することができます。さらに、後見人の監督をする人物も指定できます。

(4)相続人の廃除・廃除の取り消し

相続人を遺言書で廃除したり、廃除を取り消すことができます。この場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求をする必要があります。

(5)相続分の指定・指定の委託

遺言書で遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定できます。また、その相続分を第三者に委託することも可能です。

(6)特別受益者の持ち戻しの免除

特別受益とは、相続人が生前に贈与などを受け取った場合、その贈与分を相続分に加算して計算することを意味します。通常、相続人の中で生前に特別受益を受けた場合、その贈与は前渡しとされ相続分から差し引かれます。しかし、その様な場合も差し引きなしに相続分を定めることができます。(遺留分を侵害しない範囲で。)

(7)遺産分割の指定・指定の委託

遺産分割に関する争いを防ぐために、誰に何を相続させるかを指定することができます。また、その指定を第三者に委託することも可能です。

(8)遺留分減殺方法の指定

遺言により遺留分が侵害される場合に、遺留分権利者は贈与や遺贈を減殺することができます。遺留分の侵害があった場合、遺贈贈与の順番で減殺します。遺贈分に対する減殺については、法律上、「遺贈の目的の価格の割合に応じて」減殺となっておりますが、遺言で異なる指定をすることができます。

(9)祭祀継承者の指定

お墓や仏壇など、先祖代々の祭祀を守る人物(祭祀承継者)を指定することができます。

3.遺言書作成時の注意点

遺言書を作成する際にはいくつかの注意点があります。これらを守らないと、遺言書が無効となる場合もありますので、注意が必要です。

・夫婦連名で遺言を作成することはできません。遺言書は一人一人の意思を反映させるものですので、複数人が同じ遺言書に記載することは認められていません。

・遺言で遺族の婚姻や離婚、養子縁組、遺産の売買等を書き残しても法的拘束力はありません。これらに関する指示は、遺族の判断に委ねられます。

・未成年者でも15歳以上であれば遺言書を作成することができます。15歳未満の未成年者は遺言書を作成することができませんので、その点に注意が必要です。

物事に対する判断能力がない人でも、医師2人以上の立会いのもと、正しい判断ができる状態になれば遺言書を作成することができます。

4.遺言書の訂正方法

遺言書に記載した内容に誤りや変更が生じた場合、自筆証書遺言であれば、ご自身で訂正することが可能です。訂正方法としては、以下の手順に従うことが求められます。

間違えた箇所を二重線消し、上下に新しい内容を書き加えます。

訂正した箇所に訂正印を押します。この際、訂正前の文字が見える様に押印しましょう。

訂正箇所の横または下部の空白箇所に、〇行目、〇字削除、〇字加筆 遺言者名を記入します。

あまり訂正箇所が多い場合は、新たに書き直した方が良いかと思います。

5.遺言執行者の指定

遺言書に記載された内容を確実に実行するためには、「遺言執行者」を指定しておくことが重要です。遺言執行者は、遺産の分割や相続手続きを行う責任を持つ人物であり、以下のような役割を担います。

- 相続人への通知:遺言の内容を相続人に伝える

- 財産の分配:遺言書に記載された通りに財産を分ける

- 手続きの代行:銀行や不動産登記などの相続手続きを行う

遺言執行者は、相続人のほか、弁護士、司法書士、行政書士なども指定できます。法的な知識が必要となる場面も多いため、専門家に依頼するとスムーズに進められます。なお、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人同士で手続きを行うことになりますが、意見の対立が生じやすく、トラブルの原因となることもあります。(家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことも可能。)

6.遺言書が無効になるケースの解説

遺言書が無効になると、せっかくの意思表示が反映されず、相続トラブルにつながる可能性があります。ここでは、遺言書が無効と判断される主なケースとその回避方法について詳しく解説します。

(1)自筆証書遺言の形式不備

自筆証書遺言は 全文・日付・氏名を自筆 で書く必要があります。これらの要件を満たしていない場合、遺言は無効となる可能性があります。

- 遺言書の本文をパソコンで作成している(財産目録は印字可)。

- 日付が未記載または「○年○月吉日」となっている。

- 押印がない・署名がない。

【 回避策 】 ⇒ 書式が不安な場合は、公正証書遺言を作成するか、専門家に確認してもらいましょう。

(2)遺言書の紛失・改ざん

自筆証書遺言を自宅で保管していると、紛失や改ざんのリスクがあります。特に、相続争いの可能性がある場合、他の相続人により破棄・改ざんされる危険も考えられます。

【 回避策 】 ⇒ 法務局の 自筆証書遺言保管制度 を利用すると、安全に保管できます。また、公正証書遺言を作成すれば、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

(3)遺言能力が疑われるケース

遺言書を作成した当時、遺言者が 認知症や精神疾患で判断能力が不十分だった と判断されると、遺言書は無効になる可能性があります。

【 回避策 】 ⇒ ①遺言作成時に 医師の診断書 を取得しておく。②公証人の立会い のもとで公正証書遺言を作成する。

(4)強迫・詐欺による遺言書

遺言者が 脅迫や詐欺によって遺言書を書かされた場合、その遺言は無効になります。例えば、相続人が圧力をかけたり、嘘をついて書かせた遺言は、裁判で無効と判断される可能性があります。

【 回避策 】 ⇒ ①遺言作成時に 第三者の証人を立てる。②公正証書遺言を選択する(公証人が関与するため、強迫や詐欺の影響を受けにくい)。

(5)遺言内容が公序良俗に反する場合

遺言書の内容が 法律や公序良俗に反する場合、その部分は無効となります。例えば・・

- 「長男が結婚したら財産を渡す」など、条件が法律上無効な場合

- 「○○を絶対に相続させない」など、法定相続分や遺留分を完全に無視した内容

【 回避策 】 ⇒ 法律に詳しい専門家に相談し、遺言の内容を精査する。

(6)遺言書の内容が不明確・矛盾している

遺言書の記載内容が 曖昧だったり、矛盾している 場合、相続人間で解釈の違いが生じ無効とされることがあります。

【 回避策 】 ⇒ 明確な表現を使い、専門家のチェックを受ける。

7.遺言書の実行後に起こるうるトラブル

遺言書が実行される際、相続人間で意見の食い違いやトラブルが発生することがあります。遺言書に従った実行が行われると同時に、以下のトラブルに対する対策も考慮することが重要です。

遺言書に記載された内容に対して、相続人間で異論が生じることがあります。この場合、弁護士に相談するか、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。

遺言書が遺留分を侵害している場合、遺留分権利者が減殺を求めて争うことがあります。これを回避するためには、遺言書作成時に遺留分に配慮した内容を盛り込むことが重要です。もし、遺留分がよくわからない場合は、専門家のアドバイスを受けて作成した方が、後々のトラブルを未然に防ぐことが出来ます。

8.遺言書に書いて有効なもの まとめ

ここまで、ご覧頂きまして有難うございました。遺言書の基本的な事項としてまとめさせて頂きました。ご自身で遺言書を作成される場合は、専門家に相談して作成する、法務局の遺言書保管制度利用するなど、せっかく作成した遺言書が無効にならないようにして下さい。

その他、公正証書で作成する方法もありますので、どの形式で作成するのが良いか?わからない場合など、お気軽に当事務所にご相談下さい。当事務所では、遺言書作成や相続手続きのサポートを行っております。経験豊富な事務所です。

»» 次の記事:遺言書を残した方が良い方は? »»

«« 前の記事:公正証書遺言とは?作成するメリットは? ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)