・「可愛い孫に、将来のために何かをしてあげたい」「私が生きている間に渡すのは難しいけれど、将来、孫が困った時に役立ててほしい」──。可愛いお孫様の顔を思い浮かべながら、その健やかな成長と輝かしい未来を願うお気持ちは、多くの祖父母の方が抱いていらっしゃることでしょう。

そして、ご自身の築き上げてきた大切な財産の一部を、その願いを叶えるために使ってほしいと考えるのは、自然な愛情の発露です。

しかし、いざ孫に財産を渡すことを考えたとき、実は乗り越えるべき「特別なハードル」があります。それは、多くの孫が法律上の「法定相続人」ではない、ということです。この「法定相続人ではない」という点が、孫への財産移転において、遺言書の重要性を飛躍的に高め、いくつかの特有の検討事項を生じさせます。

この記事では、一般的な遺言書の説明にとどまらず、孫に財産を遺贈するために遺言書を作成する際に、祖父母であるあなたが「特に知っておくべき」特別なポイントに焦点を当てて、徹底的に解説します。

なぜ遺言書が不可欠なのか、孫への遺贈ならではの特有のメリット・デメリット、知っておくべき税金のルールや注意点、そしてあなたの「孫への深い想い」を遺言書にどう込めるか。他の記事ではあまり触れられない、孫への遺贈に特化した詳細な情報をお届けします。あなたの温かいお気持ちを、最も確実な形で未来のお孫様へ届けるための羅針盤となれば幸いです。

1.なぜ孫への財産移転に「遺言書」が不可欠なのか?~法定相続人ではない孫への特別な配慮を理解する~

日本の相続制度は、原則として民法で定められた「法定相続」に基づいています。法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことで、被相続人との身分関係に応じて定められており、常に相続人となる配偶者と、以下の順位の血族相続人がいます。

- 第一順位:〔 子 〕 被相続人に子がいる場合、子が第一順位の相続人となります。子が既に亡くなっている場合は、孫がその子に代わって相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。

- 第二順位:〔 直系尊属〕 子や孫(代襲相続の場合)がいない場合に、被相続人の父母や祖父母などが相続人となります。

- 第三順位:〔 兄弟姉妹〕 子、孫、父母、祖父母などがいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

上記のとおり、お子様がご存命の場合、そのお子様が第一順位の法定相続人となります。そして、そのお子様の子であるお孫様は、原則としてこの法定相続人の範囲には含まれません。これが、孫への財産移転を考える上でまず理解すべき最も重要な点です。

つまり、何も準備をせずに亡くなってしまうと、財産は、法律に従って法定相続人である配偶者やお子様に引き継がれることになり、孫が財産を直接受け取ることはないといえます。また、単なる口約束や、法的な効力を持たないエンディングノートなどに「孫に財産を渡す」と書いても、死後にその意思が実行される可能性は低いといえます。

孫に財産を渡したいという強い願いは、遺言書を作成し、「孫に〇〇の財産を遺贈する」という明確な意思表示をすることにより、法的に有効な形で実現されます。遺言書は、民法の定める法定相続のルールを超えて、自由な意思に基づいて財産の行き先を指定できる法的な手段です。特に、法定相続人ではない孫へ財産を引き継がせるためには、遺言書はまさに「不可欠」であり、孫への深い愛情と配慮を形にする、法的な証と言えるでしょう。

2.遺言書で孫へ遺贈する「5つの特有メリット」を徹底解説

遺言書を使って孫に財産を遺贈することには、一般的な相続とは異なる、孫への財産移転ならではの特別なメリットがいくつか存在します。孫のためにという想いを実現する上で、これらのメリットは非常に大きな意味を持ちます。

メリット1:孫の特定の目的のために、それに合わせた財産を遺贈し、願いを託せる

遺言書による遺贈は、例えば大学の入学資金や将来の独立資金など、お孫様の特定の目的のために、それに合わせた財産(学費相当額の預貯金、開業資金など)を引き継がせる方法です。これはあなたが亡くなった後に実現しますが、遺言書の付言事項に「なぜこの財産を孫に渡すのか」「どのような目的に使ってほしいのか」といったあなたの想いや願いを具体的に記すことで、財産に意味を持たせ、孫へ伝えることができます。

生前贈与でも目的を伝えることは可能ですが、遺贈の場合は、多額の財産や特定の財産を、「孫の将来の目的に役立ててほしい」という願いとともに、最後のメッセージとして遺言書に託すという特別な意味合いがあります。このように、遺贈と付言事項を組み合わせることで、孫の将来の特定の目的達成を応援し、あなたの想いを形として残せるのです。

メリット2:子世代を飛び越えて、孫世代に直接財産を効率的に移転できる(将来の相続対策の可能性)

一般的な相続では、財産はまずお子様が相続し(一次相続)、その後、お子様が亡くなった時にその財産がお孫様へ引き継がれる(二次相続)という二段階の相続が発生します。この場合、相続税が2回発生することになります。

しかし、遺言書で孫に直接遺贈することで、この子世代を経由するステップを省略し、一次相続で直接孫に財産を移転させることができます。これにより、二次相続が発生した際の相続財産を減らし、全体の相続税負担を軽減できる可能性があります。また、相続手続きも二段階で発生する手間を省くことができます。特にお子様も既に十分な資産をお持ちの場合などに、このメリットは大きくなります。

(注)税については財産額、相続人・受遺者等の状況により異なります。どの様な方法を選択する方が良いか、将来的なことも考慮した上で、まずは税理士にご相談下さい。

メリット3:個別の想いを反映!特定の孫への特別な配慮を実現

複数の孫がいる場合でも、例えば特に面倒をよく見てくれた孫、経済的に苦労している孫、あるいは特定の分野で才能を伸ばそうと頑張っている孫など、特定の孫に対して他の孫よりも多く財産を残したい、あるいは特定の財産(思い出の品や不動産など)を特定の孫に引き継がせたい、といった個別の希望がある場合、遺言書でその孫を指定して遺贈することで、意思通りに財産を分配できます。

法定相続では、原則として子(代襲相続人としての孫)は平等に相続することになりますが、遺贈であれば、個別の想いを遺言書に反映させることが可能です。

メリット4:生前の贈与では難しい、まとまった多額の財産をスムーズに移転

生前贈与は、年間110万円の非課税枠を超える金額を贈与すると原則として贈与税がかかる可能性があります。多額の財産を生前に一度に贈与しようとすると、非常に高額な贈与税が発生する可能性もあります。

一方、遺贈は亡くなった時に発生するため、生前贈与のように高額な贈与税を心配することなく、まとまった財産をお孫様に引き継がせることができます。これにより、資産状況に応じて、無理のない形で孫に財産を残す計画を立てることが可能です。

メリット5:遺言書の「付言事項」で、孫への深い愛情と願いをダイレクトに伝えられる

付言事項には法的な効力はありませんが、遺言の内容を定めた理由や、お孫様への愛情、財産に込めた願いなどを自由に綴ることができる「付言事項」は、孫への遺贈において非常に大きな意味を持ちます。

「この財産は、あなたが生まれた時に植えた庭の木のように、大きく成長することを願っています」「おばあちゃん(おじいちゃん)からの最後のプレゼントです。〇〇のために大切に使ってください」といった、温かい気持ちや財産にまつわるエピソードなどを書き記すことで、遺贈を受けたお孫様は単に財産を受け取るだけでなく、そこに込められた深い愛情や期待を感じ取ることができます。これは、他の財産移転方法では伝えきれない、遺言書ならではの特別な贈り物となるでしょう。

3.孫への遺贈で「絶対に知っておくべき8つの注意点とリスク」

孫への遺贈は魅力的なメリットがある一方で、法定相続人への相続とは異なる、いくつかの注意点やリスクが存在します。後々のトラブルを防ぎ、孫への想いを確実に、そして円満に実現するためには、これらの点を事前にしっかりと理解し、適切に対処することが極めて重要です。多くの方が不安に感じやすいこれらの点について、ここでは詳しく解説します。

注意点1:相続税の「2割加算」という税負担の可能性

孫が遺贈によって財産を取得した場合、相続税の計算において、その孫にかかる相続税額が、本来計算された税額の2割加算されるという点が、税金に関する最も大きな特徴です。これは、被相続人の配偶者、子、父母など(相続税法上の「法定相続人」とされる人)以外の人が、相続や遺贈によって財産を取得した場合に適用されるルールです。(ただし、お孫様が代襲相続人として財産を取得する場合は、この2割加算の対象にはなりません。)

この2割加算は、遺贈する財産の価額が大きいほど、お孫様にとっての税負担が重くなることを意味します。遺言書を作成する際には、遺贈する財産の金額と、それによって発生しうる相続税(2割加算を含む)について、ある程度その影響を理解し、お孫様が納税資金に困ることがないように配慮することが重要です。例えば、納税資金として使える現預金を合わせて遺贈する、などの検討が必要です。

相続税に関する具体的な税額の計算や、二次相続まで含めた全体の税負担に関する詳細、節税対策については、税理士にご相談ください。

注意点2:遺贈された財産にかかる相続税以外の税金等

孫が遺贈によって財産を取得した場合、相続税以外にも、遺贈された財産の種類に応じて税金や費用がかかる場合があります。例えば、不動産を遺贈された場合は、その不動産の名義を孫に変更する際に登録免許税がかかります。また、遺贈を受けた後、一定期間内にその不動産を売却した場合などに譲渡所得税がかかる可能性もあります。また遺贈を受けたことで不動産取得税がかかるケースもあります。

これらの税金の種類や金額、手続きは、遺贈される財産の種類や価額、お孫様の状況によって異なります。

注意点3:遺留分侵害リスクと遺留分侵害額請求への対応

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、父母など)に、遺言書の内容にかかわらず法律上保障されている、最低限の相続分のことです。遺言書で孫に財産を遺贈することは可能ですが、その遺贈の内容が、お子様など、遺留分を持つ法定相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。

もし遺留分を侵害した場合、遺留分を持つ法定相続人から、遺贈を受けた孫に対して「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。この請求を受けると、遺贈を受けた孫は、遺留分を侵害した金額に相当する金銭を、請求してきた法定相続人に対して支払わなければなりません。遺留分侵害額請求は法的な権利であり、請求されれば原則として応じなければなりません。

最悪の場合、せっかく遺贈した財産(特に不動産など分割が難しいもの)を手放さなければならなくなる可能性や、相続人間の深刻なトラブルに発展するリスクがあります。孫への想いを実現しつつ、残されたご家族(特に子世代)との間に無用な争いを起こさないためには、遺言書作成の段階で遺留分に十分配慮する必要があります。

注意点4:孫が未成年者の場合の「特別代理人」選任手続き

遺贈を受けたお孫様がまだ未成年者(18歳未満)の場合、その孫が単独で遺贈に関する手続き(例えば、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど)を進めることはできません。通常は親権者であるご両親が代理人となります。しかし、遺贈する財産の内容が、親権者であるご両親の相続分に影響を与えるなど、親権者と未成年者である孫の間で利益が相反する状況が生じる場合があります(これを「利益相反」といいます)。

例えば、全財産を孫に遺贈する遺言書を作成した場合、本来財産を相続するはずだった親権者であるお子様(孫のご両親)は、この遺贈によって自身の相続分が失われることになり、孫との間で利益が相反する関係になります。

このような利益相反の状態にある場合、親権者は未成年者である孫の代理人となることができず、家庭裁判所に対して「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。特別代理人は、裁判所によって選ばれた弁護士や司法書士などが務めることが多く、未成年者である孫の利益のために、遺言執行者などとの間で遺贈に関する手続きを進めることになります。

孫が未成年者の場合は、このように手続きが複雑化する可能性があることを理解し、遺言書作成の段階で専門家に相談するなど、事前に検討しておくことが望ましいでしょう。遺言書作成の際に、遺言執行者を指定しておけば、その遺言執行者が中心となって手続きを進めますが、未成年者の特別代理人選任が必要な場合は、遺言執行者であってもその手続きを代行することは原則としてできません。

注意点5:遺言執行者がいない場合の「手続きの壁」

遺言書で孫に遺贈した場合、亡くなった後、遺言の内容(遺贈する財産の特定、名義変更手続き、お孫様への財産の引渡しなど)を実現するための様々な手続きが必要になります。これらの手続きを担うのが「遺言執行者」です。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、遺贈を受けた孫が単独で手続きを進めることは困難です。特に、不動産の名義を遺贈を受けた孫に変更する「遺贈登記」では、原則として相続人全員が登記義務者となるため、その協力(署名、実印押印、印鑑証明書の提供など)が必要になります。また、預貯金の払い戻しなど、他の手続きにおいても、金融機関によっては相続人全員の同意書等を求められる場合があります。

相続人の中に協力的でない方がいたり、連絡が取りにくかったり、あるいは相続人間で既に揉め事が起きていたりする場合など、法定相続人全員の協力や同意を得ることは、状況によっては非常に難しい場合があります。このような状況では、遺贈の手続きが滞ってしまうリスクが非常に高まります。最悪の場合、遺贈が実現できなくなる可能性もゼロではありません。

もし、遺言執行者が指定されていない場合、遺贈を受ける孫を含む利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。しかし、この申立て手続きには一定の時間や手間がかかり、また、選任されるのは必ずしも遺言者が意図した人物になるとは限りません(多くの場合、弁護士や司法書士といった専門家が選任されます)。

したがって、あなたの意思を確実に、そして円滑に実現するためには、孫への遺贈を指定する遺言書では、遺言執行者を必ず指定しておくことが極めて重要です。遺言執行者がいれば、原則としてその遺言執行者が単独で遺贈に関する手続きを進めることができます。

遺言執行者には、信頼できる親族や友人などを指定することも可能ですが、遺贈の手続きには専門的な知識と手間、そして他の相続人との調整能力が求められるため、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家を指定することが一般的で、安心確実です。専門家であれば、冷静かつ適切に手続きを進めることができます。

注意点6:遺言書の「形式不備」で無効になるリスク

遺言書は民法で定められた厳格な方式に従って作成されなければ、法的に無効となってしまいます。特に自筆証書遺言は、遺言者ご自身が手軽に作成できる反面、形式の不備によって無効になってしまうケースが非常に多いです。例えば、日付を「吉日」としたり、財産目録を自分で署名押印せず添付したりといった些細なミスが、遺言書全体の無効につながることがあります。

遺言書が無効になってしまうと、孫に財産を渡したいという願いは実現されず、財産は法定相続のルールに従って分配されてしまいます。せっかく遺言書を作成しても、それが無効になってしまっては元も子もありません。

遺言書の作成にあたっては、作成しようとする遺言書の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)の要件を十分に理解し、正確に作成することが重要ですし、不安な点があれば専門家によるチェックを受けることを検討しましょう。公正証書遺言であれば、公証人が法律の専門家として作成するため、形式不備で無効になる心配はほとんどありません。

注意点7:遺言内容の「不明確さ」が招くトラブル

遺言書の内容が曖昧だったり、遺贈する財産や遺贈を受ける孫の特定が不明確だったりすると、遺言書の解釈を巡って相続人間の間で争いが生じる可能性があります。例えば、「孫に自宅をやる」とだけ書いて、どの孫か特定されていなかったり、自宅の正確な所在地や登記情報が分からなかったりする場合などです。

遺言書による孫への遺贈を円滑に実現するためには、遺言の内容を誰が読んでも誤解が生じないように、明確かつ具体的に記載することが不可欠です。遺贈を受ける孫は、氏名、生年月日、住所などで正確に特定し、遺贈する財産も、不動産であれば登記簿謄本に記載された情報、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号など、正確な情報を用いて特定することが重要です。

注意点8:遺言書の「保管」と「発見」

自筆証書遺言を作成した場合、その保管場所を自分で決める必要があります。自宅で保管した場合、紛失してしまったり、地震や火災などで消失してしまったりといったリスクがあります。遺言書が発見されなければ、意思は実現されません。

このようなリスクを避けるために、前述の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管してもらうことや、公正証書遺言を作成して公証役場に原本を保管してもらうことが有効です。

遺言書が存在することや、その保管場所について、信頼できる家族や遺言執行者として指定した専門家などに伝えておくことも重要ですし、あなたが亡くなった後に遺言書が確実に見つかり、開封・執行されるように、保管と関係者への伝達についてもしっかりと計画しておく必要があります。

4.孫への遺贈に最適な遺言書の「選び方と書き方」を詳解

孫への遺贈という、特別な想いを込めた財産移転を確実に実現するためには、遺言書の「方式の選択」と「内容の記載方法」が非常に重要になります。ここでは、特に孫への遺贈という観点から、最適な遺言書の選び方と具体的な書き方のポイントを詳解します。

孫への遺贈を「確実に」叶えるための方式選び

前述の通り、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった種類があります。孫への遺贈を最も安心・確実に行うためには、以下の理由から公正証書遺言を強く推奨します。

法律の専門家である公証人が、法令に基づいて作成するため、形式的な不備によって遺言書が無効になる心配がほとんどありません。手軽な自筆証書遺言で形式不備により無効となり、孫への遺贈が実現できなかったというケースは少なくありません。

遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されます。自宅で保管する自筆証書遺言のような紛失や、第三者による偽造・隠匿の心配がありません。

相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、遺言の内容を比較的スムーズに実現するための手続き(遺言執行手続き)に進むことができます。孫への遺贈の場合、法定相続人ではない受遺者(孫)が関わるため、手続きが複雑になりがちですが、検認不要であることは大きなメリットですし、遺言執行者を選任しておくことでさらにスムーズに進みます。

自筆証書遺言も法務局の保管制度を利用すれば紛失・偽造のリスクを減らせ、検認も不要になりますが、遺言書自体の内容の有効性はご自身で責任を持つ必要があります。やはり、遺言内容の法的な正確性も担保される公正証書遺言が、孫への大切な遺贈には最も安心確実な選択肢と言えるでしょう。

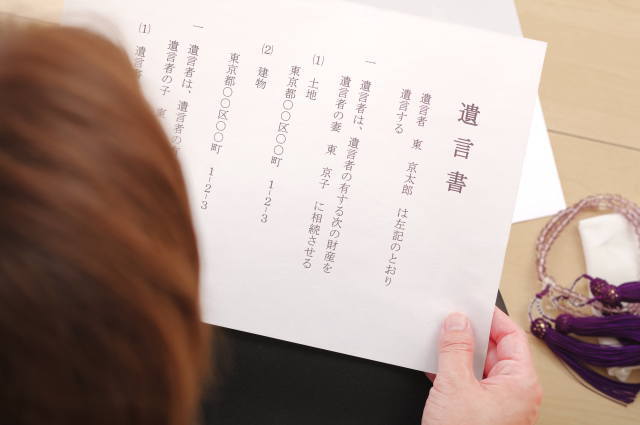

遺言書への具体的な記載方法(例文を交えて)

孫への遺贈を遺言書で明確に、誤解なく伝えるためには、以下の点を具体的に記載します。

遺言者は、遺言者の孫である〇〇 〇〇(生年月日:西暦△△年△△月△△日、住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地)に対し、以下の財産を遺贈する。

遺言者の「孫である」ことを明記し、お孫様の氏名、生年月日、現在の住所を正確に記載します。

遺贈する財産

(1)不動産

①土地

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 ○○.○○㎡

②建物

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡

(2)預貯金

①○○銀行 ○○支店(店番号○○○)

普通・口座番号○○○○○○○

特定の財産を遺贈する場合は、登記簿謄本に記載された情報など、正確な情報を用いて特定します。不動産であれば所在や地番、地目、地積(建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)を、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号、種類などを明確に特定します。

遺言者の財産の全てまたは一定の割合を遺贈する「包括遺贈」の場合は、「遺言者の有する財産の全部を、上記孫〇〇 〇〇に遺贈する」といった記載になります。包括遺贈は負債なども引き継ぐ可能性があるため、慎重な検討が必要です。

遺言者は、本遺言の遺言執行者として、以下の者を指定する。

氏名:〇〇 〇〇

住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

職業:○○士

孫への遺贈を円滑に進めるために、遺言執行者の指定は極めて重要です。氏名、住所などで遺言執行者を特定します。専門家を指定する場合は、その肩書きも記載しておくと良いでしょう。

(付言事項)

私が孫の〇〇にこの財産を遺贈することにしたのは、〇〇が幼い頃からいつも私に優しく接してくれ、私が病気で入院した際にも献身的に支えてくれたことへの感謝の気持ちからです。この財産は、〇〇が将来〇〇の夢を叶えるための留学資金として、あるいは結婚して新しい家庭を築く際の資金として、〇〇のために役立ててほしいと願っています。

おばあちゃん(おじいちゃん)は、いつも〇〇のことを応援しています。どうぞ健康に気を付けて、幸せな人生を送ってください。相続人の皆さまには、私のこの遺言の趣旨を理解していただき、円満な相続となるようお願い申し上げます。

付言事項は法的な効力はありませんが、あなたの真意や愛情を伝えるための非常に重要な部分です。なぜ孫に遺贈するのか、財産に込めた願い、他の家族への配慮などをあなたの言葉で率直に綴りましょう。具体的なエピソードなどを交えると、より気持ちが伝わります。

5.孫への財産移転「遺言書以外の方法」~生前贈与・信託の徹底比較と使い分け~

孫に財産を渡す方法としては、遺言書による遺贈以外にも、生前贈与や信託といった方法があります。これらの方法は、遺言書による遺贈とは異なる特徴やメリット・デメリットを持っており、目的とお孫様の状況に合わせて、どのように使い分けるか、あるいは組み合わせて活用するかが重要であり、税金や手続きも異なります。

生前贈与:ご存命中の直接的な支援を形にする方法

お孫様に財産を直接移転する方法です。お孫様のライフイベント(進学、就職、結婚など)に合わせて、必要な時にタイムリーに資金援助を行える点が大きな利点です。年間110万円までの暦年贈与であれば、贈与税の負担を抑えながら計画的な財産移転が可能です。また、特定の目的(教育資金、結婚・子育て資金)のための贈与税の非課税特例もあります。

ただし、多額の贈与には贈与税が発生し、また、近年の税制改正により、遺贈などで財産を取得した孫への生前贈与は、相続税計算上の持ち戻し対象となる場合もあります。また、贈与契約書の作成など、贈与の事実を明確にすることも重要です。

信託:将来を見据えた計画的な財産管理を託す方法

信託は、お客様の大切な財産を信頼できる方(受託者)に託し、あらかじめ定めた目的に従って、お孫様(受益者)のために長期にわたり管理・運用してもらう法的な仕組みです。

「お孫様がまだ幼い」「一度に財産を渡すのは不安」といった場合に、お客様の意思に基づき、より詳細かつ柔軟な財産管理や給付のルールを設定できる点が特徴です。遺贈や生前贈与では対応が難しい、将来にわたるお客様の願いを実現するための有効な手段となります。

最適な方法の選択:お客様の想いと状況に合わせて

遺贈、生前贈与、信託は、それぞれ異なるメリットと注意点があります。どの方法が最も適しているかは、「孫に、どのような形で、いつ、何を渡したいか」という具体的なご希望や、財産の内容、お孫様のご年齢や状況、ご家族全体の状況などを総合的に考慮して判断する必要があります。

6.孫への遺贈に関する「よくある質問(Q&A)」

孫への遺贈を検討する際、よくある疑問点とその回答をまとめました。

はい、可能です。遺言書は自由な意思に基づいて財産の承継先を決められるものです。

遺言書で、遺贈したい孫の氏名などを特定し、その孫に特定の財産または財産の全部あるいは一部の割合を遺贈する旨を明確に記載することで、特定の孫だけに財産を遺贈することができます。

ただし、他の法定相続人(お子様など)の遺留分を侵害しないように配慮が必要です。

遺言書の本文(法的な効力を持つ部分)で、遺贈した財産の使い道を強制的に制限することは原則としてできません。

財産の所有権が移転すれば、受遺者(孫)は原則としてその財産を自由に管理・処分できるからです。

ただし、「付言事項」として、財産に込めた願いや、どのような目的に使ってほしいかといった希望を具体的に書き添えることは非常に有効です。

法的な拘束力はありませんが、真意を伝えることで、孫が想いを尊重し、大切に使ってくれる可能性が高まります。

より厳格に使い道を制限したい場合や、長期的な管理を希望する場合は、遺言書による遺贈ではなく、信託(特に遺言信託や家族信託)を検討する必要が出てきます。信託であれば、財産の管理方法や給付条件などを細かく設定することが可能です。

遺言書で特定の財産を遺贈する「特定遺贈」の場合、原則としてその財産に付随する負債は引き継がれません。負債は相続人が法定相続分に応じて引き継ぐことになります。

しかし、遺言者の財産の全部または割合を遺贈する「包括遺贈」の場合、受遺者(孫)は相続人とほぼ同じ権利義務を持つため、プラスの財産だけでなく、負債も引き継ぐ可能性があります。

遺言書を作成する際は、ご自身の財産全体の状況(借入金など負債の有無)を正確に把握し、負債がある場合は、孫に不利益が生じないように遺言内容を検討することが非常に重要です。

負債の状況によっては、包括遺贈ではなく特定遺贈とする、あるいは遺贈自体を慎重に検討する必要が出てきます。

遺言書作成後に、遺言の内容が現状と合わなくなる場合は、遺言書の内容を変更または撤回する必要があります。

遺言書は、遺言者が生きている間であればいつでも、何度でも変更または撤回することができます。新しい遺言書を作成することで以前の遺言書の内容を変更・撤回したり、遺言書を破棄したりといった方法があります。

状況の変化に応じて、遺言書の内容を見直すことが、最新の意思を反映させるために重要です。

付言事項には、法的な効力を持つ内容以外であれば、原則としてどのようなことでも自由に書くことができます。ただし、公序良俗に反する内容や、個人への誹謗中傷などは避けるべきでしょう。

書く内容としては、遺言の内容(遺贈や相続分の指定など)を定めた理由、ご家族や遺贈を受ける孫への感謝の気持ちや愛情、それぞれの将来に対する願い、財産にまつわる思い出、お葬式やお墓に関する希望などが一般的です。孫への「想い」を伝える場として、具体的なエピソードなどを交えると、より気持ちが伝わります。

はい、一般的に遺言書作成に関する専門家への相談は早い方が良いと言えます。特に孫への遺贈のように、遺留分や税金、未成年者への対応といった複雑な論点が含まれる場合はなおさらです。

早めに相談することで、ご自身の財産状況を正確に把握し、税負担や遺留分への影響なども含めた全体的な計画をじっくりと立てることができます。

また、公正証書遺言の作成には準備に時間がかかる場合もありますし、心身が健康なうちに相談・作成を終えておくことが、万が一の事態に備える上で重要ですし、より想いを反映させやすくなります。焦らずに、時間をかけて最善の方法を検討するためにも、早めの相談をお勧めします。

孫は法定相続人ではないため、遺言執行者が指定されていない場合、遺贈を受けた孫への財産の引き渡しや名義変更などの手続きをスムーズに進めるためには、法定相続人全員の協力が必要となる場面が多く発生します。

相続人全員の協力が得られない場合、手続きが滞り、意思が実現できなくなるリスクがあります。遺言執行者がいれば、原則としてその遺言執行者が単独で手続きを実行できるため、遺贈を確実に実現するために極めて重要です。

7.まとめ:孫への確かな贈り物、遺言書作成のために

孫に財産を残したいというあなたの願いは、遺言書を作成することで、法的な効力を持った確かな形で未来に繋げることができます。孫は原則として法定相続人ではないため、遺言書なくしてはあなたの財産を直接受け取ることができません。遺言書は、孫への大切な想いを形にする、重要な手段となります。

遺贈には相続税の2割加算や遺留分への配慮、手続きの複雑さなど、いくつかの注意点が存在します。生前贈与や信託といった他の方法も選択肢となりますが、それぞれに特徴と考慮すべき点があります。

これらの制度を理解し、お客様の状況に最適な方法を選択し、円滑に手続きを進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。もし、孫への遺贈に関するご検討や遺言書作成などについて、ご不明な点やご不安がありましたら、お気軽に、当行政書士事務所にご相談ください。相談だけでも大丈夫です。

※葛飾区にお住いの方は、是非こちらもご覧ください。

・葛飾区で遺言書作成をお考えの方へ|相談無料・公証役場手続きもサポート

・葛飾区での相続相談と手続代行サービス|専門家による安心サポート

»» 次の記事:お子さんがいない夫婦のための円満な遺言書作成ガイド »»

«« 前の記事:【2025年版】遺言書作成!失敗しないチェックリスト ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)