・離婚や再婚、内縁関係(事実婚)など、家族構成の変化に伴い、相続における権利関係も大きく変わります。相続人が誰になるのか、どのように相続が行われるのかを理解していないと、後々相続トラブルが発生する原因となりかねません。

特に、再婚した場合や内縁の配偶者との関係が絡むと、法的な親子関係や相続権の有無が複雑になります。

そこで本記事では、離婚・再婚・内縁関係における相続の基本的な取り決めを解説します。参考にご覧下さい。

1.離婚後したら相続できない?

離婚をすると、元配偶者は法律上の婚姻関係が解消されるため、相続権を失います。したがって、一方の元配偶者が死亡しても、残された元配偶者はその遺産を相続することはできません。

例えば、夫と妻が離婚した後、元夫が亡くなった場合、元妻には、相続権がありません。したがって、元妻は元夫の遺産を相続することはできないことになります。

ただし、元夫が遺言書を作成し、元妻に遺贈する旨を記載することで財産を渡す方法もあります。もし、元配偶者に財産を残したい場合は、遺言書を作成することをお勧めします。

・子どもの相続権

離婚しても子どもは、被相続人(亡くなった親)の法定相続人となります。例えば、夫婦が離婚し、父親が再婚した場合でも、前妻との間の子どもは父親の相続権を持ち続けます。これは、親権がどちらの親にあるかは関係なく、実の親が亡くなった場合には子どもは相続人となります。

2.再婚後の相続はどうなるのか?

再婚した場合、新しい配偶者は法律上の婚姻関係が成立するため、法定相続人となります。ただし、前婚時の子どもとの関係に注意が必要です。

・前婚時の子どもと再婚相手の相続関係

前婚時の子どもと再婚相手には法的な親子関係がないため、通常は相続権が発生しません。しかし、再婚相手が前婚時の子どもと養子縁組をすれば、法的に親子関係が成立し、相続権が生じます。

例としては...

- Aさん(男性)が離婚後、Bさんと再婚。Aさんには前妻との間に子どもCがいる。

- AさんとBさんの間には子どもDが生まれる。

- Aさんが亡くなると、Bさん(再婚相手)、C(前妻の子)、D(再婚相手の子)が相続人となる。

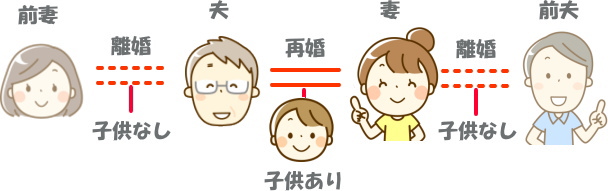

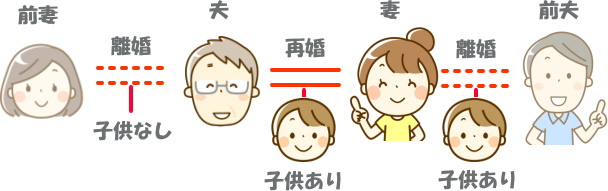

3.離婚・再婚した場合の相続人は?

・離婚後に再婚した場合、相続人や相続分配が複雑になる場合があります。ここでは、それぞれのケースごとに解説いたします。

※ここでのケースは、再婚後に夫が死亡した場合で解説いたします。

(1) 夫婦とも連れ子なしのケース

・夫妻とも連れ子がなく、再婚相手との間に子供がいる場合は、下記の法定相続分になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 子供(1/2) | 500万円 |

夫婦に連れ子がなく、再婚相手との間にも子供がいない場合、相続人は配偶者と被相続人の両親になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(2/3) | ≒666万円 |

| 夫の両親(1/3) | ≒333万円 |

・両親も既に亡くなっている場合は・・

上記同様のケースで、既にご両親とも亡くなっている場合、相続人は配偶者と被相続人の兄弟になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(3/4) | 750万円 |

| 夫の兄弟(1/4) | 250万円 |

・妻以外に相続人がいない場合・・

妻が1千万円(全額)相続することになります。

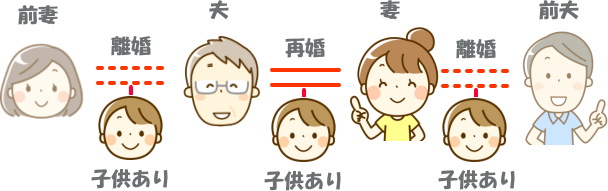

(2) 夫(連れ子あり)+妻(連れ子なし)のケース

前妻の子と再婚相手の子は、夫(被相続人)の法定相続人になります。つまり相続人は妻と子2人になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

| 夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

夫に連れ子があり、再婚相手との間に子供がいない場合、法定相続人は妻と夫の連れ子になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫の連れ子(1/2) | 500万円 |

連れ子が複数人の場合は、1/2の500万を子供の人数で割った額が、子供1人の法定相続分になります。妻の相続分1/2には影響しません。

(3)夫(連れ子なし)+妻(連れ子あり)のケース

法定相続人は、妻と夫婦の子になります。妻の連れ子は夫と親子関係がない為、相続人になれません。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫婦の子(1/2) | 500万円 |

・妻の連れ子と夫の間で、養子縁組を行っている場合は・・

妻の連れ子が夫の財産を相続するには、夫と連れ子で養子縁組を行っておく必要があります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

| 妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

養子縁組を行うと、妻の連れ子も法的に実子と同じ相続権を持ちます。

夫婦間に子供が無い場合、相続人は妻と両親になります。法定相続分は下記になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(2/3) | ≒666万円 |

| 夫の両親(1/3) | ≒333万円 |

・両親も既に亡くなっている場合は...

両親が先に亡くなっている場合は、妻と夫(被相続人)の兄弟が法定相続人になります。法定相続分は下記になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(3/4) | 750万円 |

| 夫の兄弟(1/4) | 250万円 |

・妻の連れ子と夫の間で養子縁組を行っている場合は...

夫婦間に子供がなく、夫と妻の連れ子で養子縁組を行っている場合、相続人は妻と妻の連れ子になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 妻の連れ子(1/2) | 500万円 |

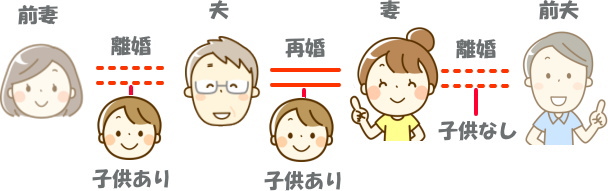

(4)夫婦とも連れ子ありのケース

夫婦とも連れ子があり、再婚相手の子もいる状況で、夫が亡くなった場合の相続人は、妻、夫の連れ子、夫婦の子になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

| 夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

妻の連れ子と夫に養子縁組がない時は、妻の連れ子は相続人になれません。

・妻の連れ子と夫の間で、養子縁組を行っている場合は...

養子縁組を行っている場合は、妻と子供全員が相続人になります。法定相続分は下記の様になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫婦の子(1/2✕1/3=1/6) | ≒166万円 |

| 夫の連れ子(1/2✕1/3=1/6) | ≒166万円 |

| 妻の連れ子(1/2✕1/3=1/6) | ≒166万円 |

夫婦間に子供がいない場合、相続人は妻と夫(被相続人)の連れ子になります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫の連れ子(1/2) | 500万円 |

夫の連れ子が複数人いる場合は、1/2の500万円を子の人数で割った額が、子1人あたりの法定相続分になります。

・妻の連れ子と夫の間で養子縁組を行っている場合は...

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 妻(1/2) | 500万円 |

| 夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

| 妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

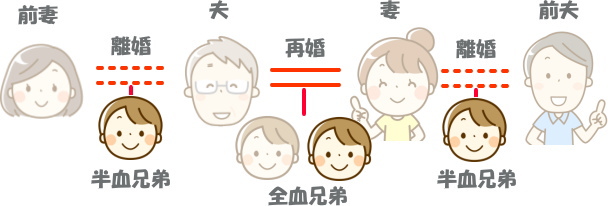

(5)離婚・再婚した時の《兄弟間》の相続は?

離婚・再婚した夫婦(両親)は、既に死亡している場合の、前妻(子1人)・前夫(子1人)・再婚した夫婦(子2人)の相続について解説致します。少しややこしい面がありますが、なるべく分かりやすく解説します。

子の両親が既に死亡しており、夫婦の子が未婚で死亡したケースになります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 夫婦の子(1/2) | 500万円 |

| 夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

| 妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |

※法定相続分は夫婦の子(父母が同じ兄弟=全血兄弟)と連れ子(父母の一方が同じ兄弟=半血兄弟)で異なります。

民法900条4項では「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相当しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする。」と定められております。

夫婦の子に配偶者がおり、他に兄弟が相続人なるケースでは、法定相続分は以下のようなになります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 配偶者(3/4) | 750万円 |

| 全血兄弟(1/4✕2/4=2/16) | 125万円 |

| 半血兄弟(1/4✕1/4=1/16)✕2 | 62.5万円(1人)✕2人=125万円 |

少しややこしくなりますが、相続人が配偶者と兄弟の場合、妻の相続分が3/4になり、兄弟は1/4になります。この兄弟の1/4を兄弟で分配することになりますが、半血兄弟は全血兄弟の1/2のになりますので、上記の計算方法になります。

・亡くなった夫婦の子に配偶者+子供ありの場合...

この場合は、通常の相続と同じになりますので、兄弟間の分配は発生しないことになります。

| 相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |

|---|---|

| 配偶者(1/2) | 500万円 |

| 子(1/2) | 500万円 |

※もし、配偶者も既に亡くなっている場合、相続人は「子」となり全額相続することになります。

(6)離婚・再婚の相続問題 まとめ

・相続人が誰になるのか?法定相続分で分配する財産額は幾らになるのか?各ケースごとに異なることになります。

遺産分割協議を行う場合も、相続人全員の参加が必要ですので、もし1人でも欠けた場合は、協議自体が無効となりますので、相続人の確定は慎重に行う必要があります。

通常、相続人の確定は戸籍等の収集により行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)・相続人の方で亡くなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍も必要になります。

その様に関係する戸籍を全て収集し相続人の確定、遺産分割等に進むことになります。

離婚・再婚をされている場合、相続人等が複雑になる可能性がありますので、もし、相続人の方のみで行うことが不安な場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧め致します。

4.内縁の妻の相続問題

現在の民法では、婚姻は届出を行うことによりその効力が生じるとされています。内縁は、婚姻の届出を行っていないので、婚姻の効力は生じず、夫又は妻が死亡したとしても相続権はないことになります。

もし、内縁の妻に財産を残したいという方は、遺贈という方法があります。遺贈は、遺言書に内縁の妻に遺贈する旨・遺贈する財産等を記載しておきます。ただし、遺留分を有する相続人がいる場合は、遺留分を侵さない範囲で遺贈します。

(※遺留分を侵害し、内縁の妻に財産の全てを遺贈する等の遺言書を残した場合、遺留分を有する相続人から「遺留分侵害額請求」される可能性があります。)遺言書作成される場合は、法的効果が無効にならないように公正証書で作成する方が安心です。

その他、内縁の妻以外に相続人いない場合、「特別縁故者」として、家庭裁判所に申出を行うことにより、相続財産の全部又は一部が分与されることもあります。(相続人 捜索広告 期間満了後、3ヶ月以内に申出が必要)

文例1

第〇条 遺言者は、〔内縁の妻の名前〕(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に対して、遺言者の所有する全ての財産を遺贈する。

第〇条 本遺言の執行者として、〇〇 〇〇(住所:〇〇 〇〇、職業:〇〇〇)を指定する。

遺留分を有する相続人がいない状況で、内縁の妻に全ての財産を遺贈する文例です。遺言執行者は、遺言の内容に沿って相続手続を実行する人になります。遺言書を作成する場合は、この遺言執行者を記載しておく方が、相続手続きがスムーズに進みます。

文例2

・預貯金の遺贈

第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を〔内縁の妻の名前〕(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。

○○銀行 ○○支店(店番号○○○)

普通・口座番号○○○○○○○

第〇条 本遺言の執行者として、〇〇 〇〇(住所:〇〇 〇〇、職業:〇〇〇)を指定する。

・不動産の遺贈

第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、〔内縁の妻の名前〕(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。

1 土地

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 ○○.○○㎡

2 建物

所在 葛飾区○○ ○○ 丁目 ○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡

第〇条 本遺言の執行者として、〇〇 〇〇(住所:〇〇 〇〇、職業:〇〇〇)を指定する。

遺留分を考慮し、預貯金、不動産等の特定の財産を内縁の妻に相続させる文例になります。その他、ご自身の状況に応じて遺言書を作成して下さい。

(1)内縁を認めた法律もあります。(参考)

・民法では内縁を認めた規定はありませんが、判例で相互扶助の義務や内縁破棄による賠償請求を認めています。

又、健康保険法3条7項1では「被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定められております。

その他、厚生年金保険法3条2項、労働基準法79条、母子及び寡婦福祉法6条等により内縁関係が認められているケースもあります。

(2)内縁の妻の相続問題まとめ

・法律で認められているケースもありますが、相続で考えると内縁の関係は厳しい面があります。

従って内縁の妻に財産を残したい場合、夫が生前に遺言書等の準備をしておく必要があります。※家族(民事)信託等により内縁の妻を保護する方法もあります。

もし何も残していない場合、相続人に該当せず相続財産一切受け取れない可能性もありますので、ご自身の亡くなった後、内縁の妻の生活を保護したいと、お考えの場合は、ご自身がご健康なうちに準備をしておきましょう。

5.相続トラブルを防ぐための対策

離婚や再婚を経験すると、相続人が複雑になり遺産財産分割の際にトラブルになるケースもあります。揉めない為の対策として以下のような方法が考えられます。

ご自身の希望通りに財産を相続させたいとお考えの場合は、遺言書を作成することをお勧めします。遺言書を作成することにより、ご自身の意思が明確になり、不要な財産争いを未然に防ぐことが出来ます。

但し、遺留分には注意した上で作成して下さい。また遺言書の効果を確実に有効にする為には、公正証書遺言で作成して方が安心です。

- 遺言書作成をお考えの場合は、こちらもご覧ください。⇒ 《遺言書作成》相談・サポート

- 葛飾区在住の方は、こちら ⇒ 葛飾区で遺言書作成をお考えの方へ

前婚時の子と再婚相手の子と親子関係を作り、子が平等に相続できるようするには、養子縁組を行う必要があります。養子縁組は、養親、養子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に養子縁組の届出書を提出して行います。

遺産分割をスムーズにするため、事前に受取人を指定した保険契約や金銭信託等を活用する方法も有ります。受取人が指定された保険や信託は、原則、遺産分割協議の対象からはずされ、受取人の財産になります。(特別受益に該当する場合もあります。)

遺産に関する考え方を家族間で共有し、理解を得ておく方法も考えられます。ご自身の意思で、どの様に相続させたいのか理解を得ることで不要な相続トラブルが避けられる場合もあります。

6.離婚・再婚・内縁の妻の相続 まとめ

離婚・再婚した場合の、相続人は誰がなるのか、相続の分配はどうなるのか?、内縁の妻の相続は?などの基本的なことをまとめさせて頂きました。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

通常、相続が発生した際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査、確定を行います。ここで、始めて異母兄弟がいたことを知る方もおります。遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要になりますので、異母兄弟が相続人に含まれる場合は、協議に参加してもらう必要があります。

但し、現実には、日頃の付き合いもなく、連絡先もわかならい状態の場合が多く、戸籍の附票等から住所を調べ、手紙などで連絡のお願いをする流れになります。

相続人の方が、ここまでの行うのは、労力と時間が掛かることになります。ですので、この様な場合は、事前に遺言書を作成を残しておくことや相続が発生した際の連絡先をエンディングノートに書いておくなどの対策をしておくことが、残された家族の為にもなります。

当事務所は、平成21年度開業の葛飾区の行政書士事務所になります。遺言書の作成から相続のご相談、相続手続の代行など、遺言、相続に関するサポートを行わせております。

離婚、再婚をした場合、相続人や法定相続分など複雑な面がありますので、ご不明点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。お客様のお話をお聞きした上でアドバイスさせて頂きます。相談だけでも大丈夫です。

»» 次の記事:認知症・未成年者がいる場合の相続手続き »»

«« 前の記事:相続放棄・相続排除・相続欠格とは? ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)