・お子さんがいないご夫婦にとって、「もしも」の時、自分たちの財産がどうなるのか、残されたパートナーが困らないか、といった不安は少なくないでしょう。

特に、ご自身の死後、築き上げた大切な財産が、想定外の相手に渡ってしまうのではないか、残された配偶者と兄弟などのご親族との間で争いが起きてしまうのではないかといった不安や心配をお持ちの方もいます。

お子さんがいないご夫婦の相続では、お子さんがいるご家庭とは異なる特有の法的構造と、それに伴うリスクがあります。遺言書を作成することは、これらのリスクを回避し、ご夫婦の「こうしたい」という願いを実現するための、最も確実で強力な手段となります。

この記事では、お子さんがいないご夫婦がなぜ遺言書を作成すべきなのか、作成する上で具体的に考えるべきポイント、そして何よりも「円満な財産承継」を実現し、大切なパートナーやご親族との関係性を守るための遺言書活用法を、具体的なケーススタディや加えるべき項目(付言事項など)を交えながら、詳しく深掘りして解説します。

1.なぜ、お子さんのいない夫婦に「遺言書」が不可欠なのか?

日本の法律では、遺言書がない場合、亡くなった方(被相続人)の財産は「法定相続人」に、法定相続分に従って分割されます。法定相続人の順位と配偶者の相続分は以下の通りです。

- 常に相続人:配偶者

- 第一順位:子 (配偶者+子の場合、配偶者1/2、子1/2)

- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母) (子がいない場合。配偶者+直系尊属の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3)

- 第三順位:兄弟姉妹 (子も直系尊属もいない場合。配偶者+兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)

問題となるのは、お子さんがいないご夫婦で、かつご自身の父母や祖父母も既に他界している場合です。この場合、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の法定相続人としてご自身の兄弟姉妹が登場します。そして、もし遺言書がない場合、残された配偶者は相続財産の3/4を、亡くなった方の兄弟姉妹が1/4を、それぞれ法定相続分として受け継ぐことになります。

夫婦で購入した自宅が共有名義(例えば夫の持分1/2、妻の持分1/2)で、夫が遺言書を残すことなく亡くなった場合、夫の持分1/2は妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4を相続します。

- 妻は、自宅の持分の1/2 + (夫の持分1/2 × 3/4) = 自宅全体の1/2 + 3/8 = 7/8 を所有

- 夫の兄弟姉妹は、夫の持分の1/4 = 自宅全体の1/8 を所有

上記の「共有状態」が発生します。妻が自宅に住み続けたいと思っても、兄弟姉妹から持分を買い取る必要が生じたり、最悪の場合、自宅の売却を求められるリスクもあります。

夫婦で協力して貯めた預貯金についても、亡くなった方の名義の口座は、配偶者と兄弟(または甥姪)の共有財産となり、引き出すためには相続人全員の同意や手続きが必要になることがあります。

長年連れ添った配偶者に全ての財産を遺したいと願っていても、遺言書がなければ法定相続分に従って兄弟姉妹にも財産が渡ってしまいます。また、お世話になった友人や、可愛がっている甥姪、あるいは内縁のパートナーなどに財産を遺したいと希望しても、遺言書がなければそれらの人々は原則として相続人になれないため、財産を遺すことができません。

このように、お子さんのいないご夫婦にとって遺言書がない状態は、残される配偶者の生活を不安定にし、今まで良好だったご親族との関係性にも亀裂を生じさせる「争族」のリスクをはらんでいます。

遺言書を作成することで、このような法定相続の原則とは異なる、ご夫婦の意思に基づいた明確な財産の承継先を指定し、残される方々が混乱なく手続きを進められるように準備することができるのです。

2.お子さんのいない夫婦が「円満な遺言書」を作成するためのポイント

単に財産を分けるだけでなく、残される人々の気持ちにも配慮した「円満」な遺言書を作成するために、以下の点をじっくりと考えてみましょう。

(1)誰に、どの財産を遺すかを明確に指定する

「全ての財産を妻(夫)〇〇に相続させる」という条項は、お子さんのいないご夫婦にとって最も一般的で、残された配偶者の生活を守るために強力な効力を発揮します。これにより、原則として他の相続人(兄弟姉妹など)と遺産分割協議をする必要がなくなります。

なお、自宅不動産、預貯金、有価証券など、主な財産項目ごとに具体的に配偶者に相続させる旨を記載すると、より明確になります。

特定の甥姪、友人、内縁のパートナー、お世話になった人など、法定相続人ではない人に財産を遺したい場合は、遺言書で「遺贈する」と明確に指定する必要があります。「〇〇に現金〇〇万円を遺贈する」「△△に自宅不動産を遺贈する」のように具体的に記載します。

複数の人に遺贈する場合、財産の分け方が曖昧にならないように注意が必要です。

社会貢献として、慈善団体や学校などに財産を寄付したい場合も、遺言書で「〇〇法人に現金〇〇万円を遺贈する」のように指定します。団体の正式名称や所在地などを正確に記載することが重要です。

・インターネット上のアカウント(SNS、ブログ、クラウドストレージ)、デジタル通貨(暗号資産)、ゲームのアカウントなどのデジタル資産は、法的に扱いが明確でない部分もありますが、パスワードの引き継ぎ方法やアカウントの閉鎖・存続の希望などを付言事項に記載したり、信頼できる人にデジタル遺品の処理を委任する旨を遺言書に記載したりすることを検討します。

・ペットは法律上「モノ」として扱われますが、大切な家族です。遺言書で、ペットの新しい飼い主を指定し、ペットの飼育費用として特定の財産(現金など)をその新しい飼い主に「負担付き遺贈」として遺すことができます。「私の飼っている犬(猫)〇〇の生涯にわたる飼育をお願いする負担を課す条件で、友人△△に現金〇〇万円を遺贈する」のように記載します。

・美術品や骨董品、特定のコレクションなども、誰に、どのように引き継いでほしいのか、具体的な品物を指定して遺贈することを検討します。

(2)「遺言執行者」を指定する重要性

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために、相続財産の目録作成、預貯金の解約・名義変更、不動産の登記、遺贈の手続きなど、多岐にわたる手続きを行う権限を持つ人です。

お子さんのいないご夫婦の場合、遺言書によって財産承継を複雑でない場合も、これらの手続き自体は発生します。遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員が協力して手続きを進める必要があり、残された配偶者にとっても大きな負担となります。また、もし遺言書の内容に不満を持つ相続人(兄弟姉妹など)がいる場合、手続きへの協力が得られにくく、遺言の内容がスムーズに実現できないリスクも伴います。

遺言執行者を遺言書で指定しておくことで、その人が単独で、または他の相続人の協力なしに手続きを進めることが可能になります。

信頼できる配偶者や親族を指定することが可能です。手続きの手間や、他の親族との間での調整を考慮すると、専門家(弁護士、行政書士、司法書士など)を指定する方法もあります。専門家は手続きに慣れており、中立的な立場で対応するため、相続人間の無用なトラブルを防ぎ、遺言の内容を正確かつ迅速に実現します。

(3)「付言事項」であなたの「想い」を伝える

付言事項は、遺言書の本文とは異なり法的な効力はありませんが、遺言者が遺言の内容を決めた理由や、残される家族・大切な人々への感謝の気持ち、今後のことへの願いなどを自由に書き記すことができる項目です。

なぜ配偶者に全ての財産を遺すのか、なぜ特定の甥姪や友人に遺贈するのか、その理由を丁寧に説明することで、他の相続人(兄弟姉妹など)が遺言の内容を理解しやすくなります。これにより、遺言書に対する不満や疑問から生じる可能性のある感情的な対立を和らげることができます。

配偶者への感謝、友人や親族へのお礼など、普段なかなか伝えられない気持ちを記すことで、遺言書が単なる事務的な書類ではなく、故人からの温かいメッセージとなります。

自身の葬儀の形式(家族葬、散骨など)や、お墓、法要に関する希望などを記すこともできます。法的な拘束力はありませんが、残された家族が故人の意思を尊重して準備を進める上で大きな助けとなります。

付言事項は、まさに「争族」を「想続」に変えるための重要な要素です。ご自身の言葉で、率直な気持ちを綴りましょう。

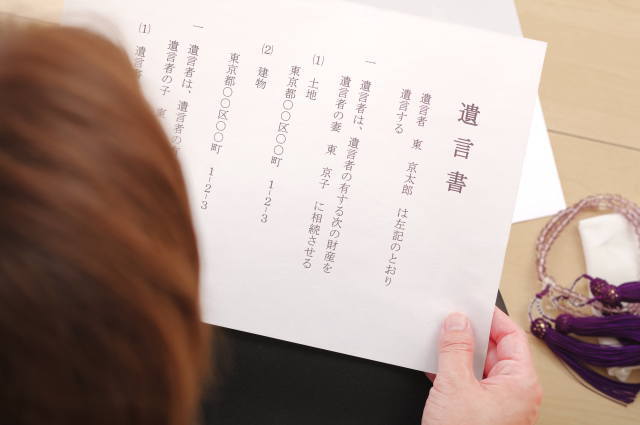

3.遺言書の種類とお子さんのいない夫婦に適した選択

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、お子さんのいないご夫婦が円満かつ確実な財産承継を目指す上で、考慮すべきは主に以下の二つです。

全文、日付、氏名を自筆で書き、押印するだけで作成できます。手軽で費用がかかりません。

・リスク:方式不備で無効になるリスクが高い、紛失や隠匿、改ざんのリスクがある。死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要(例外あり)。

・法務局での保管制度:2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことができます。これにより、紛失・改ざんのリスクがなくなり、検認手続きも不要となるため、自筆証書遺言のデメリットが大きく解消されました。

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。証人2名以上の立ち会いが必要です。費用は財産の価額によって異なります。

・メリット:法律の専門家である公証人が関与するため、方式不備で無効になる心配がありません。原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがありません。死後の検認手続きが不要です。

内容の正確性、安全性、確実性の高さから、お子さんのいないご夫婦が円満かつスムーズな相続を目指す上で最も推奨される方式です。特に、複雑な財産がある場合や、法定相続人以外に遺贈したい相手がいる場合、ご親族との関係性に不安がある場合などに適しています。

ご夫婦の状況や遺したい財産の内容、費用などを考慮して、最適な方式を選択しましょう。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も有効な選択肢となりましたが、公証人が内容の相談に乗ってくれる公正証書遺言の安心感は依然として大きいと言えます。

4.遺言書作成後の手続きと安心を継続するために

遺言書は作成したら終わりではありません。作成後も以下の点を考慮することで、遺言書がその効力を最大限に発揮できるようになります。

・自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用するか、信頼できる人(遺言執行者候補者など)に預ける、貸金庫に保管するなど、紛失しないように安全な場所に保管します。

・公正証書遺言の場合は、原本は公証役場に保管されるため安心ですが、正本や謄本をご自身で保管し、遺言執行者候補者や信頼できる家族に保管場所を伝えておくと良いでしょう。

遺言書を作成したこと、そして保管場所(法務局、自宅など)を、遺言執行者に指定した人や、遺言の内容を知っておいてほしい主要な相続人(配偶者など)に伝えておくかどうか検討が必要です。全く知らせていないと、死後に遺言書が発見されないリスクがあるためです。

法務局の保管制度を利用した場合、相続人は法務局に遺言書が保管されているか照会することができます。

遺言書は、作成後も状況の変化に応じて見直すことが重要です。財産の状況が変わった、家族構成に変化があった、遺言執行者に指定した人が高齢になった、離婚・再婚したなど、大きな変化があった際には、遺言書の変更や撤回を検討しましょう。

5.遺言書と合わせて検討したい関連の備え

遺言書は「死後の財産承継」に関する意思表示ですが、生前の財産管理や、死後の手続き全般についても併せて考えておくことで、ご夫婦の安心感をさらに高めることができます。

遺言書のように法的な効力はありませんが、自身のプロフィール、大切な人へのメッセージ、希望する医療や介護、葬儀の希望、SNSアカウントやパスワード、連絡先リストなど、遺言書では書ききれない、あるいは法的な効力が必要ない様々な情報を自由に記しておくことができます。遺言書と併用することで、より詳細な希望を伝えることが可能です。

将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自身が選んだ人(任意後見人)に、財産管理や療養看護に関する事務を委任する契約です。遺言書が死後効力を発揮するのに対し、任意後見契約は生前の意思能力が低下した場合に効力を発揮します。

自身の死後の様々な手続き(役所への届出、病院費用の清算、公共料金の解約、葬儀の手配、家財の処分など)を、あらかじめ指定した人に委任する契約です。身寄りのない方や、親族に負担をかけたくない方が利用することがあります。遺言執行者の職務に含まれない死後事務について、遺言書と合わせて検討することで、より包括的な死後の備えができます。

6.遺言書が相続税に与える影響(基本的な考え方)

遺言書は直接的な相続税の節税対策ではありませんが、税額に影響を与える場合があります。お子さんのいないご夫婦の相続における基本的な税務の考え方を理解しておくことも大切です。

残された配偶者が財産を相続する場合、「配偶者の税額軽減」という制度により、原則として法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額まで、相続税がかかりません。遺言書で配偶者に多くの財産を相続させることは、この特例を最大限に活用し、一次相続(一方の配偶者が亡くなった時の相続)における相続税負担を大きく軽減することにつながります。

法定相続人以外(友人、内縁のパートナー、甥姪など)が遺贈を受ける場合、相続税が2割増しになることがあります。また、生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を計算する際の法定相続人の数に、遺贈を受けた人は含まれません。

一方の配偶者が一次相続で多くの財産を相続した場合、次にその配偶者が亡くなった時(二次相続)の相続税が高くなる可能性があります。遺言書作成時には、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた視点を持つことが理想ですが、これには税理士などの専門家のアドバイスが必要になります。

7.円満な遺言書作成のために、専門家(行政書士など)に相談するメリット

お子さんのいないご夫婦の遺言書作成は、法定相続人が兄弟姉妹になる可能性があるなど、特有の考慮事項があり、専門的な知識と経験が不可欠です。ご自身の状況に合わせて法的に有効で、かつ円満な解決につながる遺言書を作成するためには、相続や遺言書を専門とする行政書士などの専門家に相談することが最も確実で安心です。

法定相続のルール、遺留分、特定の財産の扱い、遺言の種類ごとのメリット・デメリットなど、専門的な知識に基づいた適切なアドバイスを受けることができます。

ご夫婦の「こうしたい」という意向を丁寧にヒアリングし、それを法的に正確な条項として遺言書に反映させます。曖昧な表現による将来のトラブルを防ぎます。

ご親族間の関係性なども考慮し、付言事項の活用法や、遺言執行者の選び方など、円満な財産承継に向けた具体的なアドバイスを受けることができます。

公証人との事前打ち合わせや必要書類の準備、当日の立ち会いなど、公正証書遺言作成の全プロセスをサポートしてもらえます。

遺言執行者に指定すれば、死後の煩雑な手続きを一任でき、残された配偶者の負担を大きく軽減することができます。

ご自身たちだけで悩まず、専門家という第三者を交えることで、冷静かつ客観的に、ご夫婦にとって最善の遺言書の形を見つけることができるでしょう。

8.よくある質問 (FAQ) - 行政書士がお答えします

ここでは、遺言書についてお悩みをお持ちの一般の方からよくいただくご質問に対し、専門家である行政書士がお答えします。

A1:お子さんがいないご夫婦で遺言書がない場合、配偶者は常に相続人ですが、配偶者以外には、まず亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)が相続人になります。直系尊属もいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になります。

A2:はい、困る可能性があります。特にご自身の兄弟姉妹が相続人となる場合、残された奥さんと一緒に財産(特に自宅などの不動産)を共有することになり、売却せざるを得なくなったりするなど、その後の生活が不安定になるリスクがあります。預貯金の引き出しなども相続人全員の手続きが必要になることがあります。

遺言書を作成し、「全ての財産を配偶者に相続させる」といった内容を定めることは可能です。これにより、他の法定相続人(お子さんがいない場合は主に直系尊属や兄弟姉妹)との遺産分割協議を不要にできます。

ただし、亡くなった方に父母などの直系尊属が存命の場合、直系尊属には遺留分があります。遺言書で配偶者に全財産を遺すと、この遺留分を侵害する可能性があります。 したがって、直系尊属が存命の場合は、遺留分に配慮した内容にするか、遺留分侵害額請求が発生する可能性があることを理解しておく必要があります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

A4:はい、できます。遺言書で、財産を遺したい相手を指定し「遺贈する」と明確に記載することで、法定相続人ではない方にも財産を遺すことが可能です。

A5:主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。紛失・改ざんのリスクがなく、方式不備で無効になる心配もない公正証書遺言が、確実性の点から最も推奨されます。費用を抑えたい場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も有効な選択肢となります。

はい、遺言執行者を指定することをおすすめします。遺言執行者は遺言書の内容を実現するための様々な手続きを単独で行える権限を持つため、残された配偶者やご親族が煩雑な手続きで困ることを防ぎ、スムーズに遺言の内容を実現できます。専門家を指定するとより安心です。

A7:いいえ、一度作成した後も、財産の状況や家族構成(相続人の誰かが亡くなった、親族関係に変化があったなど)に大きな変化があった際には、遺言書の内容を見直すことが重要です。定期的な見直しをおすすめします。

9.お子さんのいない夫婦の遺言書作成 まとめ

お子さんがいないご夫婦にとって、遺言書は単なる財産分配の指示書ではなく、パートナーへの深い配慮と、残される大切な人々への「安心」を形にする最良のツールです。遺言書によって、法定相続の原則にとらわれず、ご夫婦の意思に基づいたスムーズな財産承継を実現し、ご親族間の「争族」を防ぐことができます。

特に、全ての財産を配偶者に確実に遺したい、お世話になった人に財産を分け与えたい、特定の財産について明確な指示を残したい、といった希望がある場合は、遺言書の作成が不可欠です。

「まだ早い」「何をどう書けばいいか分からない」とためらわず、まずは夫婦で話し合い、お互いの想いを共有することから始めてみましょう。そして、その想いを法的に有効な「遺言書」として完成させるために、相続や遺言書を専門とする行政書士などの専門家にご相談ください。

当事務所では、遺言・相続人に関するご相談から公正証書遺言等の遺言書作成サポート、相続手続き一式代行などの業務を行わせて頂いております。遺言書作成等でご不明点がありましたら、お気軽にご相談下さい、ご相談だけでも大丈夫です。

※葛飾区にお住いの方は、是非こちらもご覧ください。

・葛飾区で遺言書作成をお考えの方へ|相談無料・公証役場手続きもサポート

・葛飾区での相続相談と手続代行サービス|専門家による安心サポート

«« 前の記事:孫に「想い」と「財産」を遺す確実な方法 ~行政書士解説~ ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)