・相続が発生すると、故人の銀行預金は相続財産となり、原則として相続人単独での引き出しができません。これは、遺産分割協議を経て相続財産の分配を決める必要があるためです。

しかし、遺産分割協議には時間がかかる場合があり、葬儀費用や故人の医療費などの支払いが必要となる中、相続人がすぐに資金を用意できないケースもあります。

この問題を解決するため、民法改正により、「相続預金の払戻し制度」が導入されました。本記事では、この制度の法律的根拠や利用条件・計算方法について詳しく解説します。

1.相続預金の払戻し制度の概要

相続預金の払戻し制度は、遺産分割協議が完了する前でも相続人が預貯金を引き出せる仕組みを提供するものです。これにより、相続人が急に必要な支出に対応するための資金を確保しやすくなります。

この制度は、特に葬儀費用や医療費の支払いが必要な際に非常に役立ちます。遺産分割が終了する前は、通常、故人の預金にアクセスすることができません。しかし、この制度により、相続人は遺産分割が完了していなくても、一定の金額までの預金を単独で引き出すことが可能となり、急な支出に対応できます。

また、制度を利用することで、相続人間で協議が長期化している場合や、相続手続きに時間がかかる場合でも、生活に必要な資金を迅速に確保することができるため、相続人の負担を軽減する効果があります。

2.払戻し制度が利用できる条件

払戻制度が利用できる条件として、故人の口座名義人の預金が遺産分割の対象になることになります。通常、故人の預金等の残された財産は、相続人が1人以外の場合、遺産分割の対象になります。しかし、遺言書で特定の相続人に遺贈されている場合は、この預金は遺産分割の対象外となり、払戻し制度を利用することはできません。

また、原則として口座ごとの金額が上限150万円までと定めれています。同一の銀行で数カ所の支店に口座がある場合は、その銀行単位で150万円までになります(定期預金の場合は、明細ごとに150万円まで)。

ただし、請求額の計算式により、150万円未満となる場合もありますので、実際の払戻し額は計算式に基づいて決定されます。

3.単独で払戻しができる金額の計算方法

〇 払戻し額の計算式

単独で払戻が出来る金額=※相続開始時の預金額(口座・明細ごと)✕1/3✕払出しを求める相続人の※法定相続分

※相続開始日の預金額とは、亡くなった日に銀行に預金されていた額

※法定相続分とは、法律に基づいて相続人がどの程度の財産を受け取る権利を持つかを定めた割合のこと。この割合は民法で定められており、遺言書がない場合に適用されます。

- 妻と子1人の場合 ⇒ 妻1/2、子1/2

- 妻と子2人の場合 ⇒ 妻1/2、子1/4ずつ

- 妻と夫の両親の場合 ⇒ 妻2/3、両親1/3(2人の場合1/6ずつ)

- 妻と夫の兄弟の場合=妻3/4、兄弟1/4 ✕ 1 / 人数

具体的な計算例

- A 銀行=500万円✕1/3✕1/2=83万円

- B 銀行=1,000万円✕1/3✕1/2=166万円(上限150万円適用)

- 合計=233万円(83万円+150万円)

- A 銀行=500万円✕1/3✕1/4=42万円

- B 銀行=1,000万円✕1/3✕1/4=83万円

- 合計=125万円(42万円+83万円)

- A 銀行=300万円✕1/3✕2/3=67万円

- B 銀行=600万円✕1/3✕2/3=133万円

- 合計=200万円(67万円+133万円)

- A 銀行=300万円✕1/3✕1/3=33万円

- B 銀行=600万円✕1/3✕1/3=67万円

- 合計=100万円(33万円+67万円)

- A 銀行=500万円✕1/3✕3/4=125万円

- B 銀行=2,000万円✕1/3✕3/4=500万円(上限150万円適用)

- 合計=375万円(125万円+150万円)

- A 銀行=500万円✕1/3✕1/9=18万円

- B 銀行=2,000万円✕1/3✕3/4=74万円

- 合計=92万円(18万円+74万円)

4.相続預金の払戻しに必要な書類

払戻し制度を利用するには、必要な書類を揃える必要があります。

- 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 払戻しをする方の印鑑証明書

※各銀行により必要な書類が異なる場合があります。

被相続人(故人)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を市区町村役場で取得します。令和6年3月1日から戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が可能になり、今までのように転籍の都度、管轄の自治体に戸籍請求する必要がなくなりました。但し、広域交付制度を利用するには、一定の条件がありますので次に解説させて頂きます。

戸籍証明等の広域交付

戸籍法の改正により、最寄りの市区町村役場で故人の出生から死亡までの戸籍が連続して取得可能になりました。但し、請求できる方の条件などもあります。

- 本人・配偶者

- 父母・祖父母(直系尊属)

- 子、孫など(直系卑属)

基本的には直系の血族の方が請求できることになります。兄弟姉妹は、亡くなった兄弟の広域交付制度の利用は出来ませんので、もし兄弟(故人)の出生から死亡までの戸籍を取得する場合、従来どおり、本籍(転籍)の市区町村役場に、それぞれ請求する必要があります。

原則、市区町村役場の戸籍担当窓口で請求します。郵送や代理人による請求は出来ませんのでご注意下さい。また窓口での請求の際には、顔写真付きの身分証明書(運転免許、マイナンバーカードなど)の提示が必要になります。

5.払戻し制度と相続放棄の関係

相続放棄を行った場合は、この払戻し制度を利用することが出来ません。相続放棄をすると最初から相続人でなかったものとみなされますので、相続人として銀行等の金融機関に払戻し請求をする権限も失うことになります。

そのため、相続放棄を検討している方は、払戻し制度を利用する前に慎重に判断する必要があります。この制度を利用は、相続を承認したものと判断される可能性がありますのご注意下さい。

相続人が預貯金の払戻し制度を利用した後に、相続放棄を行う場合、既に相続を単純承認したものとみなされる可能性があります。ちなみに単純承認とは相続人が故人の権利義務を引き継ぐことをいいます。これはプラスの財産のみではなくマイナス(負債)も引き継ぐことになりますので注意が必要です。

民法921条では下記の行為のいずれかの行為をした場合は、単純承認したものとみなすと定めています。

・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

もし、払戻した資金を自己のために使用した場合などは、財産の処分と判断される可能性があります。たとえ、葬儀費用や相続債務の支払いに充てた場合であっても、後日トラブルになる可能性がありますのでご注意ください。また一度、単純承認したものとみなされると、その後の相続放棄はできなくなります。

払戻し制度の注意点

預金の払戻し制度は、相続人が葬儀費用や緊急の支出に備えるための便利な制度ですが、相続人間で事前の話し合いがないまま利用すると、後にトラブルに発展するおそれがあります。

遺言書がない場合、通常、法定相続分を基準に相続人間で遺産分割協議を行います。この時に銀行預金から使途不明な引き出しががあると、遺産分割が円滑に進まなくなる可能性があります。もし、葬儀費用や入院費等の故人のための支払いであっても、事前に相続人間で共有しておく必要があります。

また、支払いの際には、領収書を取得し、どの様なものに払戻し制度を利用して支払いを行ったか、明確に説明できるようにしておくことが大切です。

6.相続による銀行手続

相続が発生すると、原則、故人の銀行口座は凍結され、相続人が勝手に預金を引き出すことができなくなり、遺言書や遺産分割協議に従い、口座解約、相続人口座への振込と進めることになります。ここでは、それぞれの手続きの流れや必要書類、注意点について詳しく解説します。

(1)相続による銀行手続の流れ

相続が発生すると、銀行は故人の口座を凍結し入出金を停止します。これは、相続人間のトラブルを防ぎ、適正な分割を行うための措置です。銀行が口座凍結を行うのは、家族や関係者からの連絡を受けた後になります。

通常、銀行に相続が発生したことを連絡すると、その時点で口座が凍結されます。その後、銀行に提出する書類、手続に必要な書類案内など、相続手続に関する書類が各銀行から郵送されてきます。到着後、銀行所定の届出書を記入及び添付する書類の準備を始めます。

状況に応じて残高証明書、取引履歴明細書を取得します。故人が所有していた銀行は把握しているが、口座がいくつかあるか不明の場合、その銀行の残高証明書を取得します。口座一式が記載された証明書が発行されますので残高が確認しやすくなります。なお、遺産分割協議を行う場合、残高証明書を取得しておいた方が金額が把握し易くなり協議も進めやすくなります。

取引明細書は、通帳が未記入で過去の贈与等を確認したい場合に取得します。但し取得するには費用が掛かりますので、通帳の記入が可能であれは、そちらの方法で確認しましょう。

故人の預貯金を分配するには、遺言書が無い場合、遺産分割協議書が必要になります。各銀行の預貯金をどのように分配するか決め、その内容を協議書に記載した上で、相続人全員が署名捺印(実印)します。

公正証書遺言等で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者が遺言書に内容に従って手続きを進めます。遺言執行者が定められていない場合は、相続人全員で手続きを進めるか、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行います。なお、自筆証書遺言を自宅保管している場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。

届出書、添付する書類の準備が出来ましたら、銀行に対して口座の凍結解除・預金の相続手続きを行います。手続は窓口、または郵送で行います。もし手続きに不安がある場合は、窓口で確認しながら行う方が安心と言えます。多くの書類を提出しますので、忘れものがないか事前に確認しましょう。

(2)相続手続に必要な書類

各銀行により提出する書類が異なりますが、一般的な書類を上げさせて頂きます。

- 相続届(銀行所定の用紙)

- 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印済のもの)

- 故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 故人の通帳・キャッシュカードなど

- 相続届(銀行所定の用紙)

- 遺言書

- 故人の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)

- 印鑑証明書(遺言執行者、または受遺者)

- 故人の通帳・キャッシュカードなど

上記の戸籍謄本は、法定相続情報一覧図を取得すると添付が不要になります。銀行数が多い場合など何通も戸籍を取得するより、法定相続情報一覧図を取得する方をお勧めします。法定相続情報は、戸籍謄本の取得と違い手数料が掛かりません。是非ご利用下さい。ここで法定情報一覧図の取得について下記に説明させて頂きます。

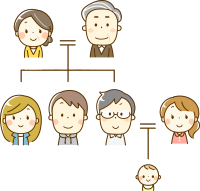

7.法定相続情報一覧図の取得

法定相続情報一覧図は、提出した戸籍をもとに法務局から発行される相続関係を一覧にした証明書です。このを一覧図を取得すれば戸籍の束を何度も提出する手間を省くことが出来ます。特に、複数の銀行・証券会社・不動産などの相続手続きを行う場合、非常に便利な制度です。

(1)取得するメリット

通常、金融機関などの相続手続では被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を提出する必要がありますが、一覧図があればその代わりとして利用できます。

戸籍の取得は費用が掛かりますが、一覧図は、必要な部数を無料で交付してもらえます。作成には少し手間が掛かりますが、法務局のHPには書き方の見本が掲載されていますので、ご自身で作成することも可能です。

提出した戸籍をもとに、法務局側で相続人関係の確認して作成されますので、相続人の不備(漏れ)などの問題もなくなり安心して手続きを行うことができます。

(2)一覧図の取得方法

法定相続情報一覧図を取得する為には下記の書類を準備する必要があります。

法務局所定の様式になります。法務局HPからダウンロード可能です。

法務局HPに様式と記載例が掲載されています。この記載例を参考にご自身で作成するか、難しい場合は、行政書士等の資格者代理人に依頼してさくせいしてもらう方法もあります。

故人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本を取得します。戸籍の広域交付制度を利用する場合は、窓口で手続きを行います。郵送で行う場合は、管轄の自治体に申請します。なお、郵送申請では、取得する部数に応じた手数料の「定額小為替」(※郵便局で購入)を申請書と併せて郵送します。

被相続人の住民票の除票も必要になります。上記、戸籍謄本を取得する際に除票も合せて取得した方が、二度手間にならずに済みます。

被相続人(故人)の死亡日以降に取得した相続人全員の戸籍謄本(抄本)。死亡日以降に取得した現在の戸籍謄本(抄本)を取得する必要がありますので、死亡日前に取得した戸籍は使用出来ませんのでご注意下さい。

下記いずれかの書類。

- 運転免許証(両面)のコピー

- マイナンバーカード(表面)のコピー

- 住民票(原本)

法定相続情報に相続人の住所を記載する場合は、相続人の住民票等を提出する必要があります。こちらの書類は任意の書類になりますが、住所記載の方が相続手続に住民票の添付も不要になるためお勧めです。

親族等が手続きを行う場合は、申出人とその親族の続き柄がわかる戸籍も必要になります。その他、行政書士等の資格者代理人に手続きを依頼する場合も委任状を頂きます。

(3)提出先

提出先の法務局は下記のいずれかから選択することが可能です。

- 被相続人(故人)の最後の本籍地

- 被相続人(故人)の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人(故人)名義の不動産の所在地

法定相続情報の申出は、上記法務局の窓口で行うかほか、郵送で行うことも可能です。なお交付までの時間は法務局の混雑状況にもよりますが、一周間程度で交付されます。(郵送の場合は、+往復の郵送に掛かる日数)

(4)どの様な手続で利用できるのか?

法定相続情報一覧図を取得すると、どの様な手続で利用できるのか?参考に記載させて頂きます。

- 銀行の解約・相続手続

- 証券口座の名義変更

- 不動産の相続登記(所有権移転登記)

- 相続税申告の添付

- 自動車の名義変更(相続)

法定相続情報一覧図を取得することにより、上記の様な手続きを行う際に戸籍等の添付が不要となるため、利便性も高く、公的書類の取得に掛かる費用も抑えることができます。

(5)法定相続情報 関連リンク

法定相続情報証明制度の詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。

・法定相続情報証明制度について

・法定相続情報証明制度の具体的な手続について(申出書様式のダウンロードはこちらから)

・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(こちらを参考に作成しましょう)

8.まとめ

上記の他に家庭裁判所の判断により払戻しが出来る制度もありますが、一般的には裁判所の制度を利用せずに払戻しをされる方が多いかと思いますので、そちらを中心に解説しております。

相続手続きをご依頼頂いた、お客様の話をお聞きすると葬儀費用や故人の入院費、治療費等の支払いなど、次々と出費が重なり大変というお話をお聞きします。相続人が遠方に住んでいる場合など遺産分割協議に時間がかる場合があり、この制度を利用し当座の資金を確保することは、相続人にとって便利な制度といえます。

但し、法定相続分を越えて払戻しした場合や支出した費用が明確になっていない場合など、新たな相続人間のトラブルに発展する可能性もありますので、ご注意下さい。

当事務所は、平成21年度開業の葛飾区(最寄り駅JR金町)の行政書士事務所です。遺言書・相続に関するご相談、公正証書遺言作成、相続手続代行などのサポートを行わせて頂いております。もし遺言書、相続などのご不明点やご質問がありましたら、ご遠慮なくご相談下さい。

ご相談だけでも大丈夫です。経験豊富な事務所ですので安心してお問合せ下さい。

»» 次の記事:相続土地国庫帰属制度とは? »»

«« 前の記事:配偶者居住権とは?短期・長期の違いや成立要件、メリットを解説 ««

大塚法務行政書士事務所 大塚博幸

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)